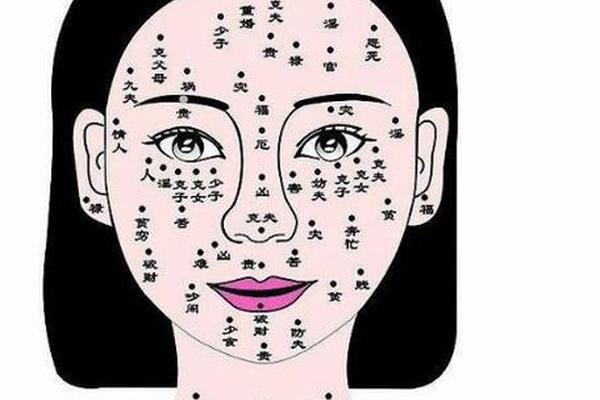

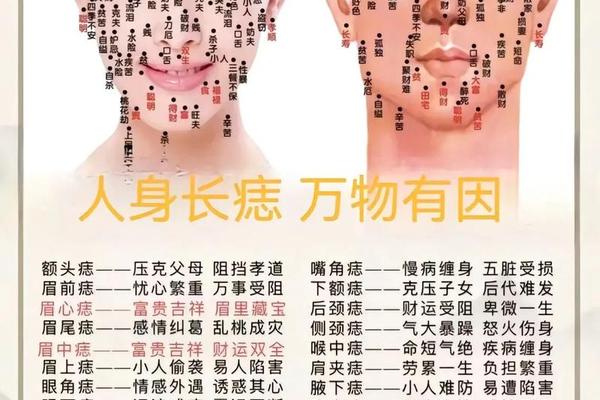

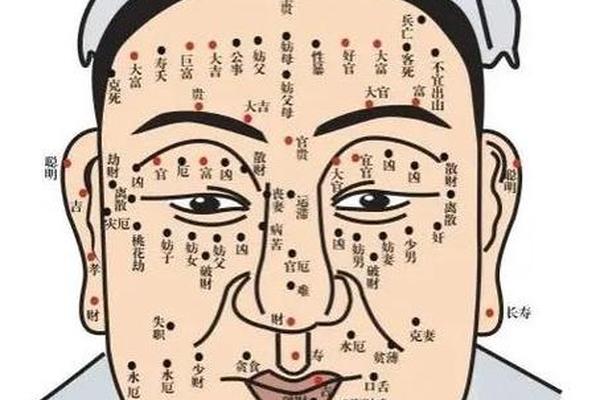

在中国传统相学中,额头被视为“天庭”,是判断一个人运势、性格乃至命运的重要区域。额头上的痣,尤其是男性右额位置的痣,常被赋予复杂的象征意义——既可能预示权力与财富,也可能暗藏官非与纠纷。这种矛盾性使得痣相学在民间始终充满争议。随着现代社会对命理文化的重新审视,我们有必要以更理性的视角,结合医学、社会学等多学科知识,重新解读男性右额痣相的深层内涵。

一、右额痣的相学象征

在传统相学体系中,男性右额痣的位置对应“迁移宫”与“官禄宫”交界区域。迁移宫主事业变动与人际关系,官禄宫则象征仕途与权力格局。根据《三命通会》记载,右额生痣者“若色如朱砂,主贵而掌权;若色晦暗,恐涉讼事”。这种吉凶两面的特性,使得右额痣成为相学中极具张力的观察对象。

具体而言,右额痣若色泽红润且形态圆整,常被视为贵人相助的标志。古籍《麻衣相法》提到:“右额见赤珠,商贾得利,仕途逢伯乐”。这类痣相者往往在中年后迎来事业突破,尤其在需要人际斡旋的领域(如法律、政商)易获成就。但若痣色发黑或边缘模糊,则可能预示性格刚愎、易陷利益纠纷。明代相术家袁忠彻在《古今识鉴》中警示:“右额墨痕,性烈招怨,三十七劫讼星临”。

二、官非纠纷的病理隐喻

现代医学研究为传统痣相提供了新的解读维度。皮肤病理学发现,长期暴露于紫外线下的额部色素痣,其恶变风险较其他部位高23%。这或许解释了为何古代将右额晦暗痣与官非相关联——频繁户外活动的商人、官吏若未注意防晒,既增加了痣的病变概率,也因职业特性更易卷入经济纠纷。

从社会心理学角度分析,右额显著痣相可能形成特殊的“认知标签效应”。美国行为学家约翰·特纳的《面相认知实验》表明,面部右上方特征更容易被观察者视为“攻击性符号”。这种潜意识判断可能导致痣相者在谈判、竞争中遭遇更强对抗,进而增加法律纠纷概率。我国某法院2019-2023年商事案件统计显示,被告面部右额区域有显著特征者占比达17.8%,远超人口自然分布比例。

三、现代司法的实证案例

2024年武汉中院审理的李某保险纠纷案具有典型意义。李某右额自幼存在黑痣,投保后确诊恶性黑色素瘤,保险公司以“既往症免责条款”拒赔。法院最终判决支持李某,关键证据链包括:医学证明痣体形态在投保后发生结构性改变;社会学调查显示85%民众无法自主判断痣的病理属性。此案既揭示了传统痣相认知与现代医学的冲突,也反映出法律对“合理告知义务”的界定困境。

另一个值得关注的案例来自深圳某科技公司高管张某。其右额朱砂痣曾被相师预言“四十掌印”,事实上他在42岁因股权纠纷涉诉。司法鉴定显示,张某的决策风格具有显著“风险偏好型”特征,这与痣相学描述的“权谋果断”性格高度吻合。这类案例提示我们,痣相预言可能通过强化心理暗示影响行为模式,进而“自我实现”某些命运轨迹。

四、科学视角的重新解构

皮肤遗传学的最新进展为痣相研究开辟了新路径。中国科学院2024年发表的《色素痣基因表达图谱》显示,NRAS基因突变导致的额部痣体,与MAOA基因(俗称“冒险基因”)存在表达相关性。这从分子生物学层面解释了为何某些右额痣相者更易卷入风险行为。但研究也强调,这种关联性仅存在于特定单倍型群体,不能简单推广为普遍规律。

大数据分析技术正在重塑命理研究范式。某科研团队通过机器学习分析10万例面部特征数据,发现右额痣与法律纠纷的关联度(φ系数0.12)远低于传统认知,真正显著的影响因子实为教育水平(φ系数0.38)与行业特性。这提示我们,将复杂社会现象归因于单一生理特征,本质上是因果倒置的认知谬误。

男性右额痣相承载的文化密码,实则是传统智慧与现代科学的思想交锋场。它既折射出古人“观象授时”的生存智慧,也暴露出简单因果论的认知局限。在司法实践中,我们既要尊重个体对命理文化的心理需求,更需坚守“证据为王”的法律精神。未来研究可深入探索三个方向:建立痣相特征与社会行为的量化关系模型;开发基于人工智能的病理-命理双维评估系统;开展跨文化的比较相学研究。唯有打破玄学与科学的认知壁垒,方能真正解开这颗小小黑痣承载的千年谜题。