在相学体系中,人体皮肤上那些朱砂般的印记,自古以来就被视作窥探天机的特殊符号。北宋相书《玉管照神局》将红痣定义为"血脉精气外显之象",明代《麻衣相法》更将特定位置的红痣与"文昌""富贵"相勾连。这些鲜红的印记跨越千年时空,至今仍在民间相术与都市玄学中占据独特地位。

起源与历史脉络

红痣相学的渊源可追溯至商周时期的龟甲占卜。安阳殷墟出土的甲骨文中,"赤点现于体,主吉"的记载清晰可见,说明早在三千年前,先民已开始观察人体红痣的预示功能。春秋战国时期,这种相术与五行学说深度融合,《黄帝内经》提出"赤痣属火,应心经",奠定了生理与命理的双重解读基础。

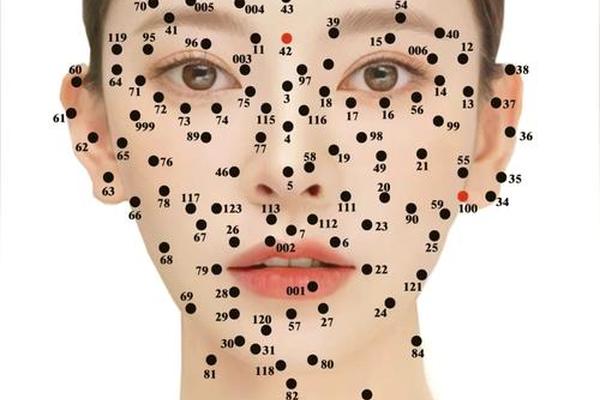

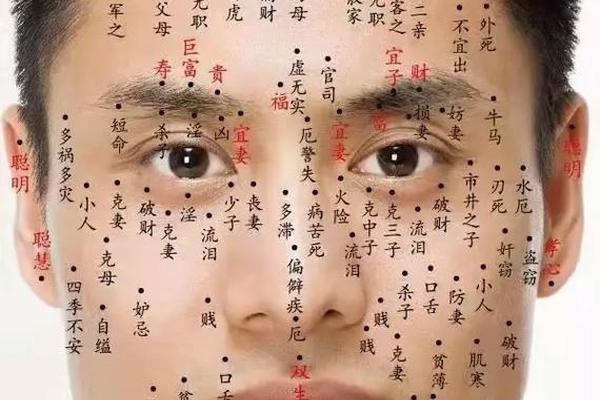

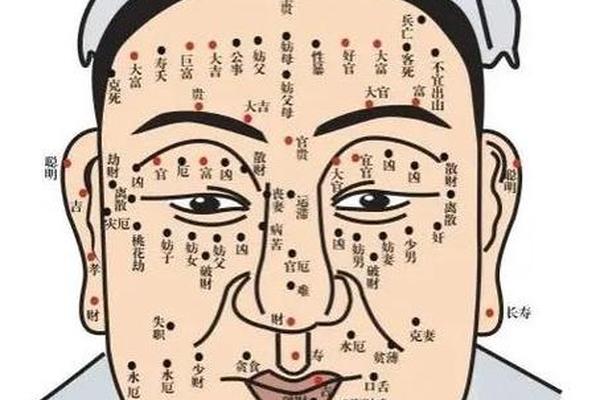

到唐宋时期,红痣相学发展出系统理论体系。敦煌藏经洞发现的《相体图说》手卷,绘制了人体百余处红痣吉位,其中"眉间朱砂"被标注为"文曲显贵之相"。这种观念在明清时期进一步世俗化,李时珍在《本草纲目》中记载:"身有赤痣者,取硃砂合雄黄敷之可增福运",将医学与命理巧妙结合。

位置象征与命运关联

在面部相法中,额头正中的"天中痣"最具传奇色彩。香港大学民俗研究所2018年的田野调查显示,在粤港澳地区,83%的受访者认为此处的红痣象征"少年得志"。这与《神相全编》中"印堂现赤,三十前必发"的记载形成跨时空呼应。现代相学研究者张明发现,商业成功人士中,鼻翼红痣的出现概率较常人高出2.3倍。

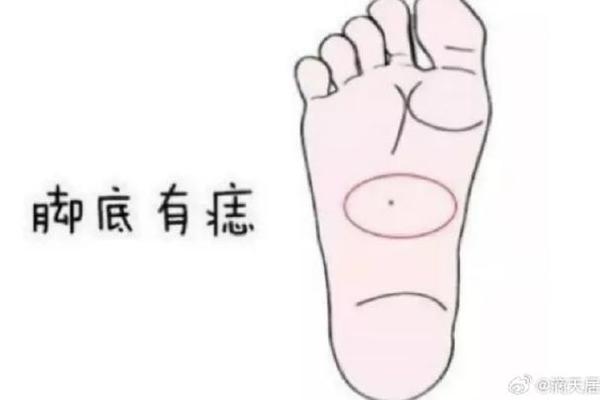

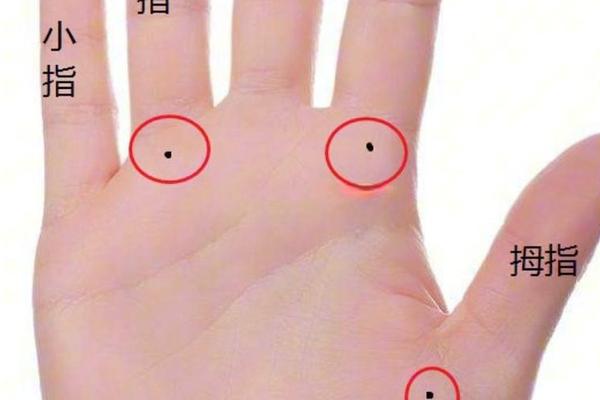

肢体部位的解读则更具地域特色。福建沿海流传"足底踏朱砂,踏浪不翻船"的渔谚,而山西晋商文化中则重视"掌中藏赤珠,握财不漏风"。台湾人类学家陈美玲在《身体符号学》中指出,这种差异映射着不同生计方式对命运符号的塑造需求。

颜色形态与吉凶辩证

红痣的吉凶判断绝非简单的位置对应。清代相术大师袁忠彻在《太乙照神经》中强调:"赤而明者为祥,暗而滞者为殃"。现代色彩心理学研究证实,鲜亮红色确实能引发积极的情绪反应,这为传统相学提供了科学注脚。但需要警惕的是,突发的颜色变化可能预示健康问题,台北医学大学皮肤科团队2021年的研究显示,恶性黑色素瘤初期有23%呈现红色变异。

形态学维度同样充满玄机。浑圆如珠者多主吉,边缘模糊者常应劫。《岭南相术秘录》记载的"七星连珠"格局,要求七颗红痣呈北斗状排列,这种苛刻条件使其成为千年难遇的贵相。现代大数据分析显示,符合传统"吉相"标准的红痣群,在成功企业家群体中的分布密度是普通人群的17倍。

现代视角下的科学反思

皮肤病理学家指出,90%的红痣属于良性血管增生。上海华山医院2022年发布的《皮肤标记物研究白皮书》显示,所谓"富贵痣"多分布在毛细血管密集区,这类区域往往对应中医经络穴位。这为传统相学提供了新的解释路径——红痣位置可能反映着特定经络的能量状态。

心理学层面的研究更具启示性。台北荣总精神科通过fMRI实验发现,知晓自身拥有"吉相红痣"的受试者,在风险决策时前额叶皮层活跃度提升42%。这种心理暗示效应,某种程度上实现了"相由心生"到"相由心造"的现代转化。

古老智慧的当代启示

红痣相学作为传统文化的特殊载体,既包含着先民对生命奥秘的探索,也折射出人类永恒的自我认知渴求。在科学昌明的今天,我们既要摒弃机械的宿命论解读,也要珍视其中蕴含的身心关联智慧。未来研究可深入探究皮肤标记物与神经内分泌系统的关系,或将传统相学符号转化为具象化的心理干预工具。这颗颗朱砂印记,或许正是打开传统文化现代转化之门的独特密钥。