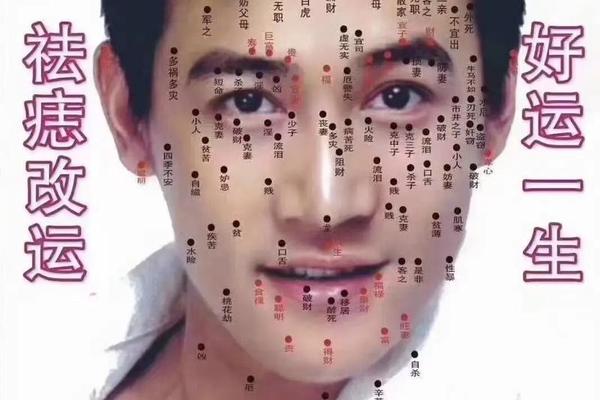

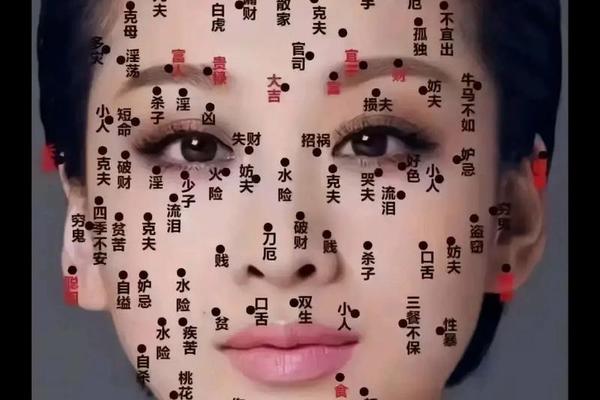

在传统文化中,痣常被赋予吉凶祸福的象征意义,民间甚至流传着"面无善痣"的说法。随着医学美容技术的发展,越来越多人出于面相或美观需求选择祛痣,但这一行为背后潜藏的医学风险和认知误区却常被忽视。从现代医学视角看,痣的本质是皮肤黑色素细胞的良性增生,其处理决策应基于医学评估而非迷信观念。

一、痣相与健康的科学评估

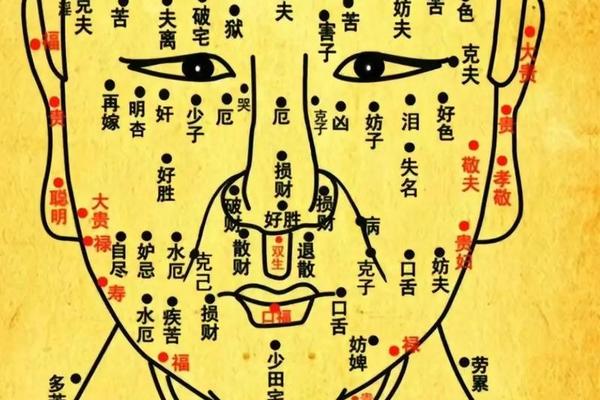

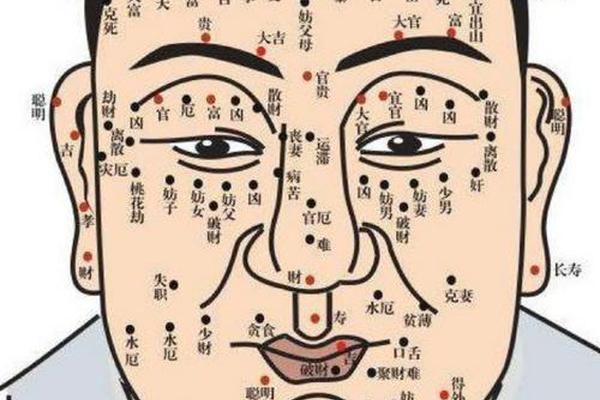

传统相学将面部特定位置的痣视作"凶痣",如眼角的"泪痣"、人中的"克子痣"等。然而现代医学更关注痣的生物学特性。医学界普遍认为,决定是否祛痣的核心标准在于其恶变风险,而非玄学意义上的吉凶。临床数据显示,99%的色素痣终身保持良性,仅有少数可能发展为恶性黑色素瘤。

需要警惕的痣具有明确医学特征:直径超过6毫米、边缘不规则、颜色不均、短期快速增大或表面破溃。特别是位于足底、手掌、腰带区等摩擦部位的痣,长期机械刺激会增加恶变概率。美国皮肤科学会提出的ABCDE法则(不对称、边界模糊、颜色混杂、直径过大、进展变化)已成为全球通用的评估标准。

二、随意祛痣的风险与后果

非专业祛痣可能导致严重后果。美容院常见的药水点痣易造成化学灼伤,激光操作不当可能损伤真皮层形成永久凹陷。更严重的是,若未彻底清除恶性痣细胞,可能导致残留癌细胞扩散。数据显示,在非医疗机构祛痣后复发率高达30%-50%,且复发后的病灶可能更具侵袭性。

某案例显示,消费者在美容院接受300元祛痣服务后发生严重皮肤感染,最终花费8900元进行医学修复。法律层面,我国明确规定祛痣属于医疗美容范畴,操作机构需持有《医疗机构执业许可证》,从业人员需具备执业医师资格。非法祛痣不仅存在健康风险,维权时也难以获得法律支持。

三、传统观念与现代医学的碰撞

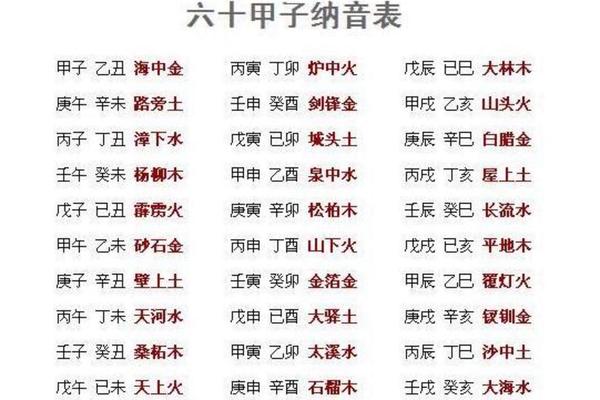

中医对痣的认知自成体系,认为痣的形成与气血失调、肝郁气滞相关。这种整体观虽具哲学价值,但具体诊疗仍需结合现代技术。临床发现,部分患者因迷信"破相改运"反复祛痣,反而导致皮肤屏障受损,形成顽固性色素沉着。

值得注意的是,某些传统文化中的"吉痣"如眉间痣,在医学视角下若符合恶变特征仍需处理。浙江省人民医院的临床统计显示,约5%的面部色素痣因处于摩擦区域(如鼻翼、耳后)存在潜在风险,建议预防性切除。这种科学评估与传统相学判断常存在矛盾,需要理性看待。

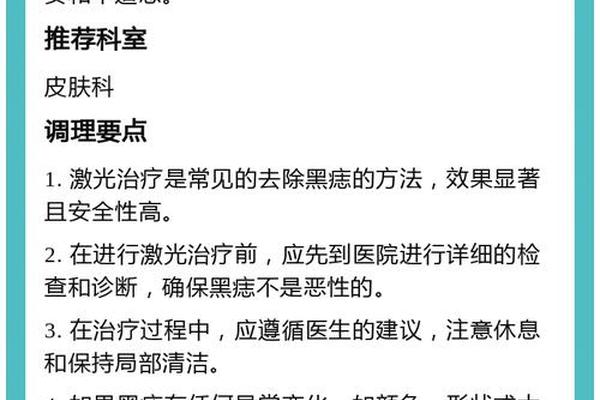

四、科学祛痣的正确方式

专业医疗机构采用分级处理方案:直径<3mm的浅表痣适用二氧化碳激光,>5mm或疑有恶变的需手术切除。三甲医院数据显示,规范激光祛痣的复发率低于5%,而手术切除可达到完全清除。术后护理同样关键,需保持创面清洁、严格防晒,使用重组表皮生长因子可促进修复。

特殊部位的祛痣更需谨慎。睑缘痣处理不当可能影响眼睑功能,建议采用精准度更高的超脉冲激光。对于儿童患者,除非严重影响心理健康,一般建议观察至8岁以上再行处理,此时配合度更高且修复能力更强。

从医学人类学角度看,祛痣决策应遵循"健康优先、美学次之、民俗最后"的原则。建议公众建立科学认知:定期自检体表痣的变化,选择正规医疗机构处理风险病灶,对无害的"面相痣"保持宽容。未来研究可探索人工智能在痣变筛查中的应用,以及开发更精准的无创检测技术,在保留皮肤完整性的前提下评估痣的性质。唯有破除迷信迷雾,才能实现健康与美的真正统一。