在痣相算命时能“说得准”的现象,可以从传统文化、心理暗示、观察技巧及社会心理等多个角度进行解读。以下是具体分析:

一、传统文化与集体经验的积累

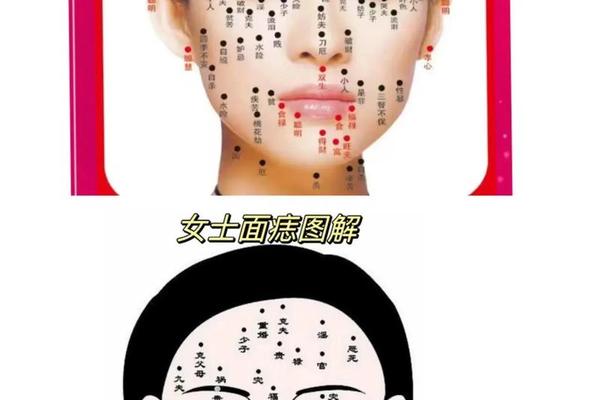

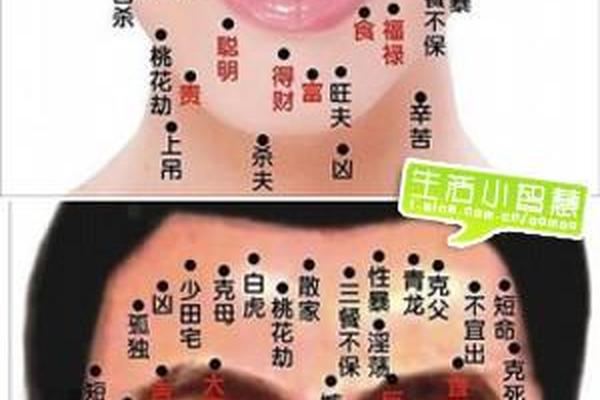

1. 痣相学的文化根基

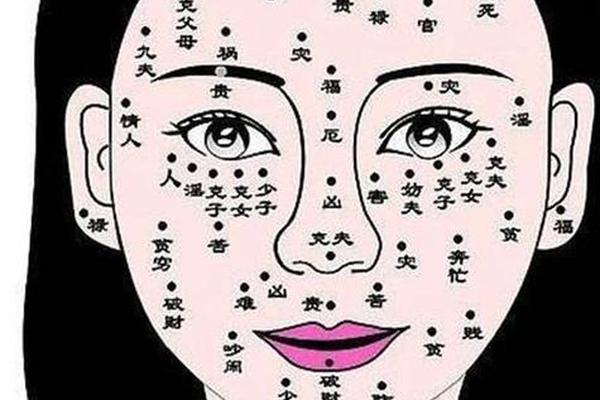

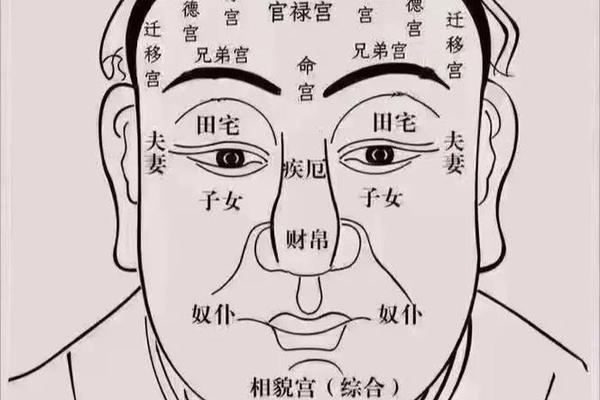

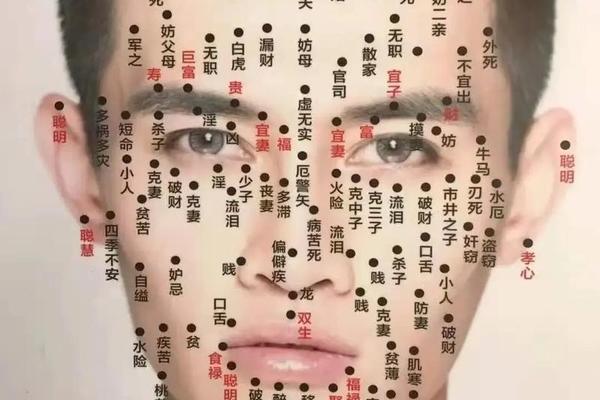

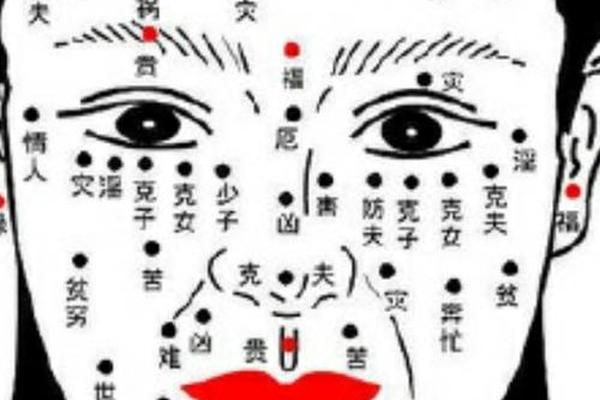

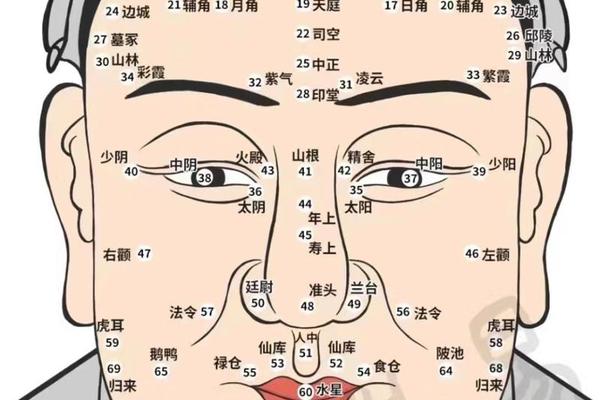

痣相学作为中国传统相术的一部分,根植于阴阳五行、中医气血理论等文化体系。古人通过长期观察,总结出痣的位置、形状与命运关联的经验性规律,例如“耳垂有痣主富贵”“眼下痣预示感情波折”等说法。这些规律虽缺乏科学依据,但经过代际传承形成了一套看似自洽的解释系统,赋予权威性。

2. 历史案例的强化作用

历史上一些著名相士(如许负、管辂)的“神准”案例被广泛传播,甚至载入史册。例如,许负预言周亚夫“纵纹入口终饿死”,最终应验,这类故事增强了公众对相术的信任。

二、心理暗示与巴纳姆效应

1. 模糊语言的普遍适用性

常使用“可能经历感情波动”“需注意健康”等模糊表述,这类话语具有广泛适用性。心理学中的“巴纳姆效应”使人倾向于将模糊描述与自身经历对应,误以为“准确”。

2. 求助者的心理投射

当人处于迷茫或焦虑时,更易接受外部指引。例如,对痣相的负面解读(如“眼下痣克夫”)可能引发担忧,而的“化解建议”则提供了心理安慰,形成“准”的错觉。

三、观察技巧与冷读术的应用

1. 外貌与行为的快速判断

经验丰富的擅长观察细节,如衣着、谈吐、痣的分布等,推测对方的职业、性格或生活状态。例如,手掌粗糙可能暗示体力劳动,结合痣相位置(如“下巴痣主漂泊”)进行针对性解读。

2. 动态调整话术

通过对话试探对方的反应(如微表情、肢体语言),会实时调整预测内容。例如,若对方对“财运不佳”表现出紧张,则进一步强调“需化解”。

四、幸存者偏差与选择性记忆

1. “准”的案例被放大传播

人们更易记住少数吻合的预测,而忽略大量不准确的案例。例如,某次痣相预测应验后,求助者会主动宣传,形成口碑效应。

2. 自我验证倾向

若提到“中年有劫”,当事人可能将后续生活中的挫折(如失业、疾病)归因于痣相,忽视其他复杂因素。

五、科学与迷信的界限

1. 现代医学对痣的解读

科学认为痣是黑色素细胞聚集的结果,与遗传、紫外线照射相关,与命运无直接联系。异常的痣(如颜色变化、形状不规则)需警惕皮肤病变,而非迷信解读。

2. 文化现象与心理需求的平衡

痣相学作为一种文化符号,满足部分人对未知的探索欲,但需理性看待。例如,中医认为痣的位置可能反映气血状况(如“唇下痣或关联消化系统”),但这与命运无关。

的“准”本质上是传统文化、心理机制与话术技巧共同作用的结果,而非真正的预测能力。对待痣相算命,建议:

1. 理性辨别:区分文化习俗与科学事实,避免过度依赖。

2. 关注健康:异常的痣应就医检查,而非迷信化解。

3. 心理调适:通过科学方法(如心理咨询)解决焦虑,而非依赖外部预言。