在华夏文明的漫长进程中,人体皮肤上那些或深或浅的痣痕,从未被简单视作单纯的生理现象。从司马迁《史记》记载刘邦左腿七十二颗"帝王痣",到民间流传的"脚踏七星,掌管天下兵"的俗谚,这些黑色素细胞聚集形成的印记,始终被包裹在玄妙的文化密码之中。古人将星辰运行与人体痣相勾连,用"星"命名痣痕,在天人合一的哲学框架下,构建出一套解读命运的神秘符号体系。

起源:神话与史书的双重烙印

痣相文化的萌芽可追溯至商周时期的甲骨占卜,当时巫师在龟甲裂纹与星象痣痕间建立起通灵关联。《礼记·月令》记载的"星坠为痣"传说,将人体痣相解释为坠星入体的印记,这种天人感应的思维模式为痣相学奠定了哲学基础。至汉代,《淮南子》已出现"面有七星,贵不可言"的明确记载,司马迁在《史记·高祖本纪》中更以文学笔法强化了刘邦的帝王痣相,使痣相文化完成从巫术到史书的身份跃迁。

考古发现佐证了这种文化渗透的深度。马王堆汉墓出土的《五十二病方》竹简,不仅记载了痣的医学处理方式,更特别标注某些特殊位置的痣需"祭太一"方能祛除,这种医疗行为与祭祀仪式的结合,反映出痣相在汉代已兼具生理特征与神秘符号的双重属性。敦煌莫高窟第45窟壁画中,观音像眉心的朱砂痣,更是将宗教神圣性与痣相美学完美融合。

演化:星象学说与世俗隐喻

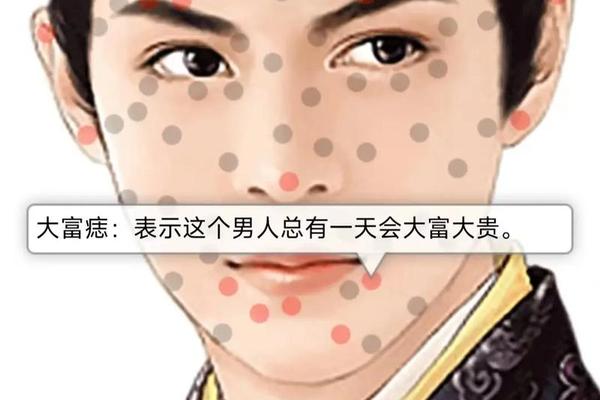

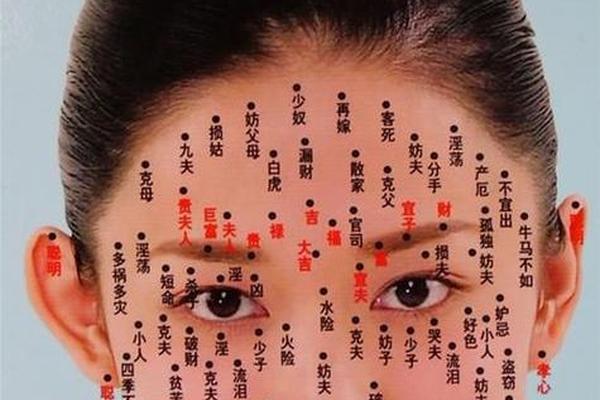

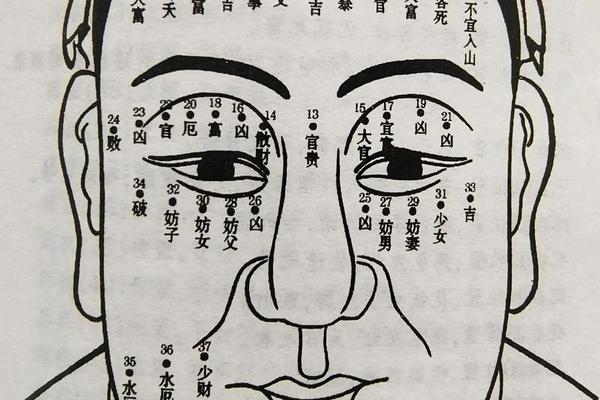

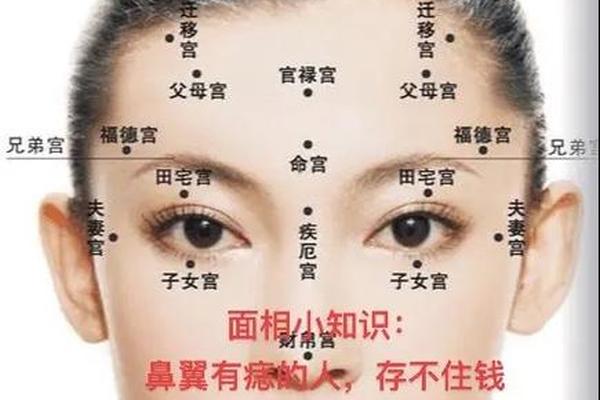

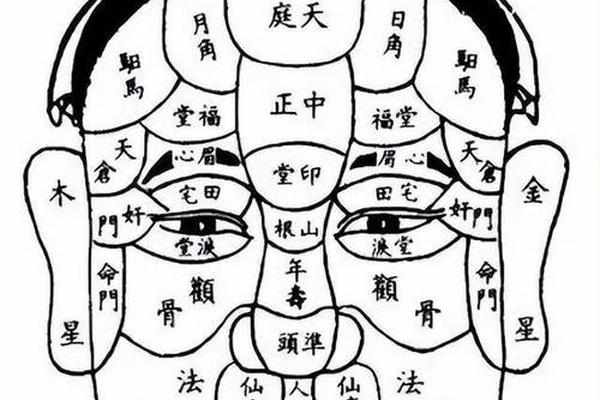

星"作为痣的俗称,源自古人将皮肤黑子比附天象的直观联想。《周髀算经》提出的"天人同构"理论,使痣相学在唐宋时期发展出完整体系。唐代相书《月波洞中记》首创"九星痣相法",将面部划分为紫微、天机等北斗九星对应区,这种星宿分野理论使痣相解读趋于系统化。宋代《麻衣相法》更细化出120种痣位吉凶,其中"印堂痣主贵,颧骨痣主权"等论断至今仍在民间流传。

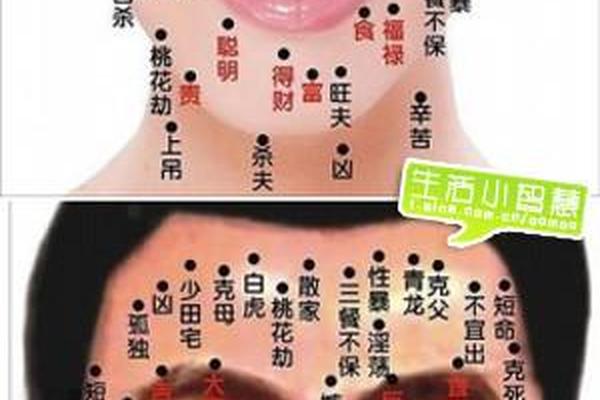

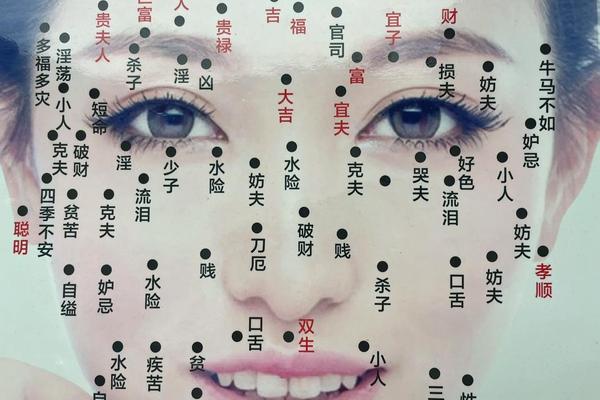

在世俗层面,痣的称谓往往承载着判断。明代《柳庄相法》将眼尾痣称作"桃花煞",嘴角痣命名为"食禄痣",这些充满道德训诫意味的命名,实则是程朱理学"存天理灭人欲"思想的镜像投射。清代笔记《夜雨秋灯录》记载,徽州盐商择妾必观臀痣,认为"腰臀有墨星者多子",这种将生育能力与身体印记挂钩的习俗,折射出宗法社会对女性身体的规训。

体系:相术典籍的编码系统

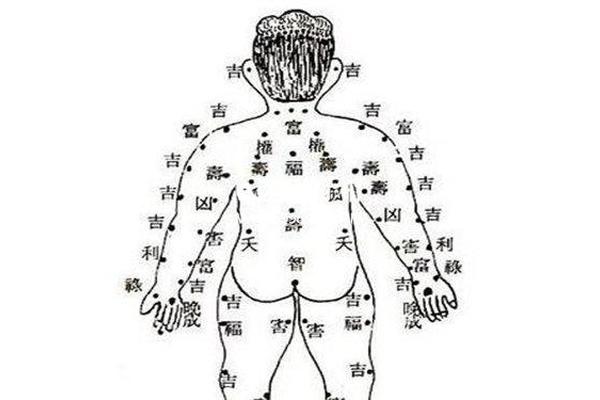

痣相学在明清时期形成严密的分类系统。《神相全编》提出"三才痣相论",将人体划分为天(头颈)、人(躯干)、地(四肢)三大区域,每个区域又细分为"九宫二十八宿"。这种空间划分不仅对应《周易》的象数体系,更暗合中医经络学说,如"地阁痣属任脉,主晚运"等论断,实则是将《黄帝内经》的经络理论与相术结合的产物。

颜色与形态的吉凶编码更具象征意味。明代袁忠彻在《柳庄相法》中确立"黑如漆、赤如朱、白如玉"的三色标准,这种色谱选择源自祭祀礼器中的玄圭、赤璋、白琥等玉器品级。清代《相理衡真》记载的"凸痣为阳,凹痣为阴"理论,则是《易经》阴阳观念的具体应用,书中特别强调"妇人阴痣现于阳位必克夫",这种性别化的痣相禁忌,深刻反映了封建社会的性别权力结构。

嬗变:科学理性与文化符号

现代皮肤医学的发展解构了痣相学的神秘性。1926年德国病理学家布鲁门索尔证实痣是黑色素细胞聚集现象,2018年《自然遗传学》期刊发表的基因研究表明,痣的分布与MC1R基因变异相关,这些科研成果彻底否定了"星坠成痣"的传统认知。但有趣的是,临床数据显示,要求祛除"克夫痣""孤寡痣"的女性患者,83%自述受传统相术观念影响,这种文化心理的延续性远超生理认知。

在当代流行文化中,痣相元素完成符号化转型。玛丽莲·梦露的"性感痣"、巩俐的"富贵痣"被时尚产业重新编码,转化为审美符号。网络占星博主将传统痣相与星座学说结合,创造出"天蝎座适合点泪痣"等新民俗,这种文化再生产现象,使古老的痣相学在数字化时代获得新生。

站在文明演进的角度观察,痣相文化既是先民认知世界的朴素尝试,也是社会意识形态的物质载体。从《史记》记载的"七十二黑子"到现代基因图谱,从相术典籍的训诫到时尚杂志的审美符号,这些皮肤上的微小印记,始终在理性与神秘、传统与现代之间折射着文明的光谱。未来的文化研究或许可以更深入探讨痣相符号在跨文化传播中的变异机制,以及它在身份认同建构中的独特作用,这或许能为理解传统文化现代转型提供新的视角。