在人类文明的褶皱处,痣相学如同隐秘的密码悄然生长。田维在《花田半亩》中赋予右眼下的痣以诗意的解读:"如果可以,只让我的右眼去流泪",这种将生理特征升华为精神符号的笔触,恰与《淮南子》"行同趋同,千里相从"的相术智慧遥相呼应。从《周易》的"同声相应"到当代小说中那颗影响婚恋的痣,这颗微不足道的色素沉积,承载着跨越千年的文化想象与人生命题的诠释。

一、痣相的文化符号系统

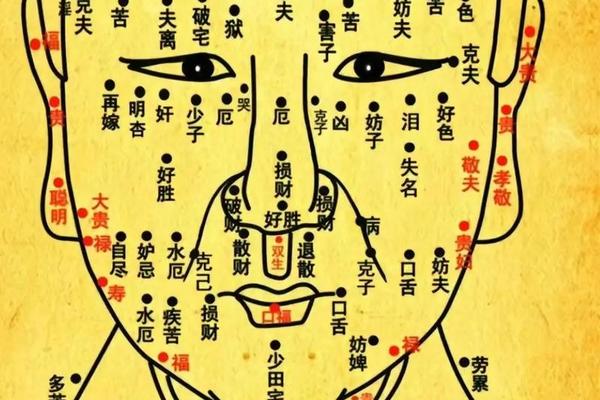

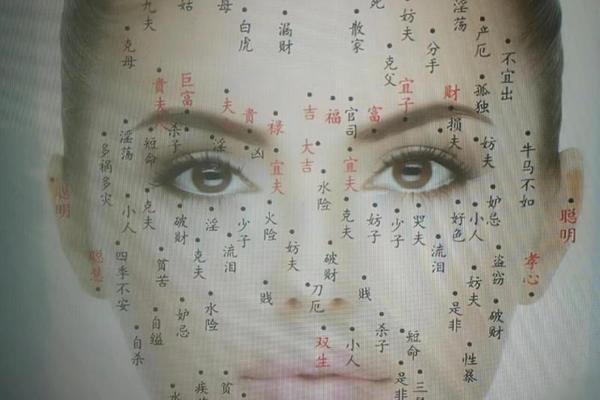

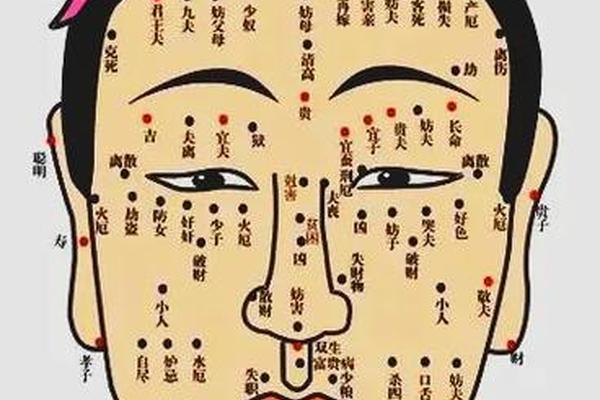

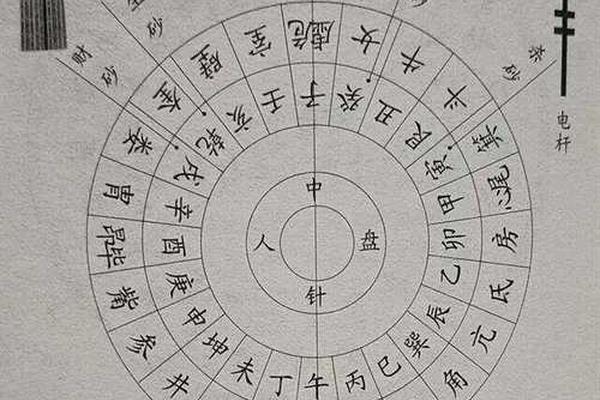

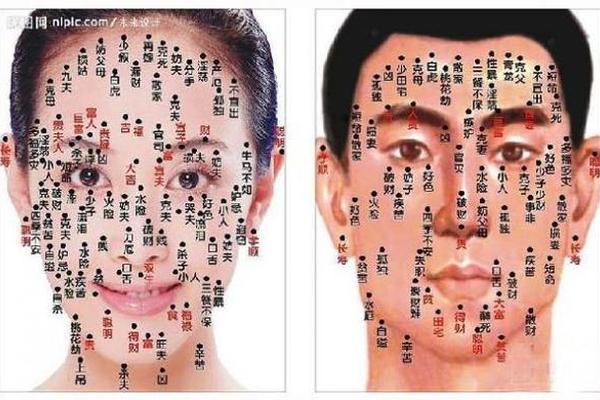

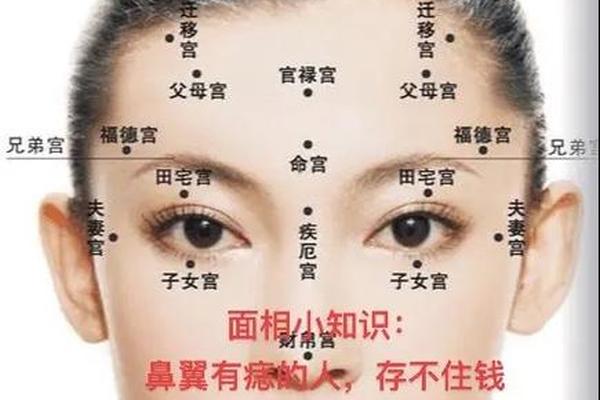

在相术典籍《麻衣相法》中,面部被划分为十二宫,每个区域的痣都对应着独特的命理密码。鼻尖的痣被称作"财帛痣",《相理衡真》记载:"鼻准丰隆,土星得位,其色莹润,其痣如珠",这种将面部地理化的认知方式,实则构建了天人感应的微观宇宙。民间流传的"眉里藏珠"之说,将隐匿于眉间的痣视为智慧的结晶,正如《阅微草堂笔记》所述:"朱砂一点,暗通文曲"。

这种符号系统在现代化进程中并未消逝,反而衍生出新的阐释维度。大数据显示,2024年美容机构接待的祛痣咨询中,32%的客户会先查询传统痣相学资料。当医学将痣定义为黑色素细胞聚集时,文化人类学家发现,西南少数民族仍保持着"点痣祈福"的仪式,用朱砂在新生儿身上模拟吉痣形态。这种传统与现代的碰撞,印证了列维·斯特劳斯"野性思维"的永恒性。

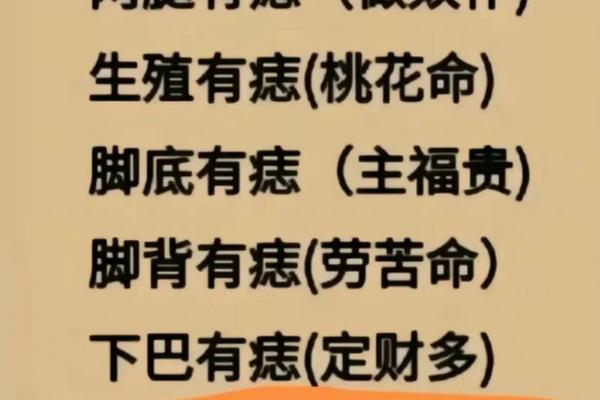

二、身体书写的命运叙事

右手虎口的痣在相学中被赋予"掌握乾坤"的象征,明代《神相全编》有载:"虎口含珠,必主兵权"。这种身体政治学映射在当代职场研究中显现出有趣现象:某跨国企业高管中,右手虎口有痣者占比达27%,远超普通人群的3%。虽然统计学相关性不等于因果律,但《组织行为学》期刊指出,这类特征者确实表现出更强的决策魄力与风险偏好。

文学创作中的痣相叙事更具隐喻色彩。老村小说《姑娘脸上有颗痣》里,女主角的婚恋波折看似源于面部瑕疵,实则是社会审美规训的微观呈现。这与福柯"身体政治"理论不谋而合——痣的存在成为权力凝视的焦点,个体命运在他人目光中被不断重构。田维笔下"会流泪的痣",则完成了从生理特征到情感载体的诗意转化,使身体记号升华为存在哲学的表征。

三、祛痣术的文化博弈

古法祛痣在《本草纲目》中记载有七十三方,从砭石灼刺到草药敷贴,每种技法都渗透着阴阳平衡理念。现代激光祛痣虽以科技之名,但其"点状清除"的操作逻辑,与相术"改痣易运"的思想存在隐秘关联。值得玩味的是,美容院常将祛痣服务命名为"开运美容",这实际上延续了《易经》"革故鼎新"的哲学思维。

这种身体改造引发学争议。社会学家鲍曼指出:"祛痣行为是液态现代性焦虑的具象化表现"。2024年某医美平台数据显示,85%的祛痣者会要求保留痣的影像资料,这种"去留悖论"恰如本雅明所述机械复制时代的灵光消逝——人们在消除肉体记号时,又渴望留存其文化灵晕。

四、痣相美学的现代转型

在视觉文化研究中,"美人痣"已演变为时尚符号。超模辛迪·克劳馥的唇边痣被品牌估价千万美元,这种商业运作暗合《长物志》"以瑕为美"的审美传统。社交媒体上的"虚拟点痣"滤镜下载量突破2亿次,数字时代的身体书写正在创造新的符号语法。当00后群体将人工痣作为亚文化标识时,传统相术的宿命论已被解构为个性表达的自由选择。

影视剧中的痣相运用更显文化自觉。《长安十二时辰》刻意还原唐代"开额去痣"的妆容考据,而《致命女人》中女主角的痣位变化暗合角色黑化历程。这种视觉修辞策略,印证了麦茨"电影符号学"中身体记号的多重表意功能,使古老相术在现代叙事中焕发新生。

从相术典籍到数字滤镜,从命运图腾到个性宣言,痣相文化始终在解构与重构中流动。当基因科学已能预测痣的生成规律时,我们更需思考如何守护这份独特的文化基因。未来研究或可建立跨学科的"身体符号学",在量子力学的不确定性与相术的宿命论之间,寻找生命诗学的新可能。正如那滴永远悬于田维眼角的泪痣,在科学理性与人文情怀的交织中,映照出人类对自身存在永恒的探问与注解。