皮肤上的痣是黑色素细胞在局部异常聚集的结果,其形成与遗传、环境、生理变化等多重因素密切相关。研究表明,约80%的痣与基因相关,若父母携带易长痣的遗传基因,后代出现痣的概率显著增加。紫外线照射会激活皮肤黑色素细胞,导致色素沉积,这也是长期户外工作者面部痣数量较多的原因之一。

从生理机制看,激素水平波动(如青春期、孕期)会刺激黑色素细胞活性,引发痣的增多或增大。例如,妊娠期女性因雌激素水平升高,约30%会出现新痣或原有痣颜色加深的现象。而皮肤长期受摩擦或化学刺激(如劣质化妆品),也可能诱发局部黑色素异常增生,形成后天性痣。

二、传统痣相学的文化解读

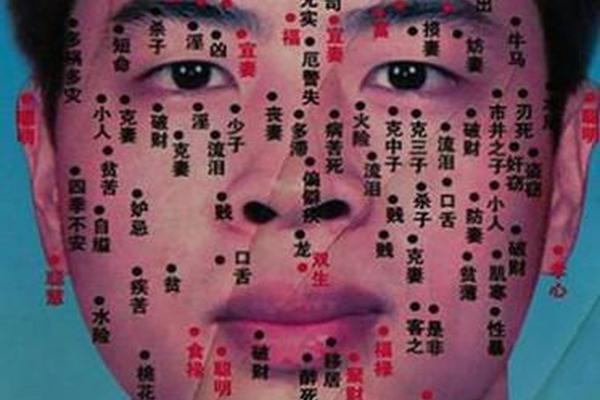

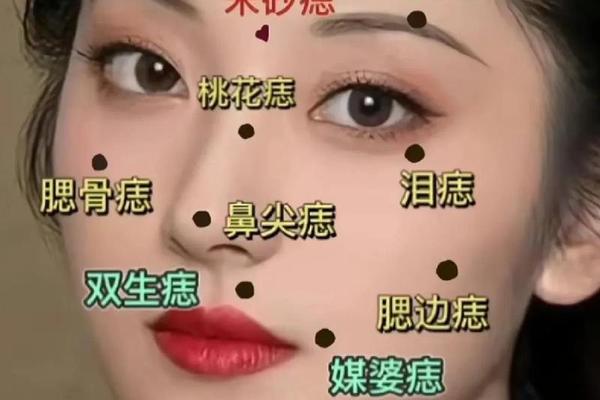

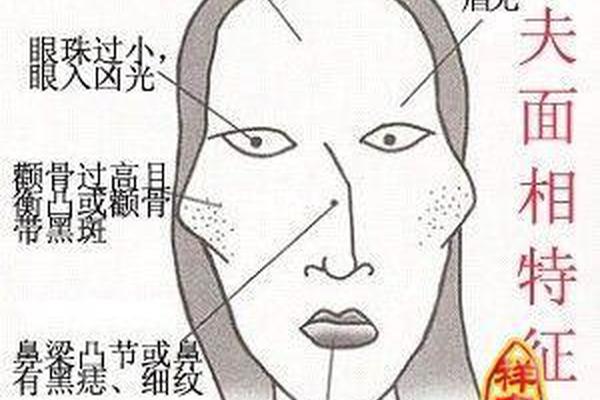

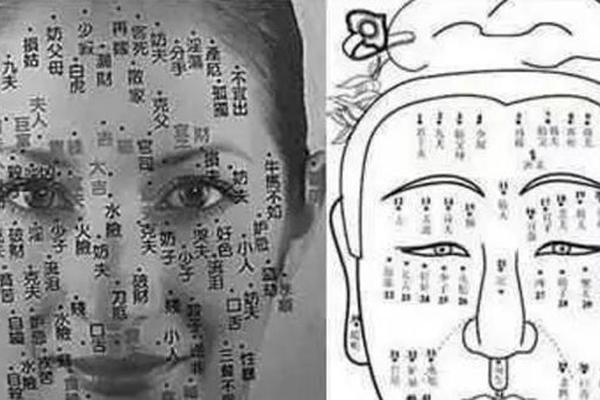

中国古代面相学将痣视为“天相”,认为其位置与色泽暗藏命运密码。例如,眉间痣被视为“自满极端”的象征,可能预示事业大起大落,需警惕因疏忽导致的变故。鼻旁痣则被认为与性格轻浮相关,古籍记载此类人“好淫挥霍”,但若痣型饱满色泽纯正,反而可能成就灵活应变的事业格局。

现代研究指出,传统痣相学虽缺乏科学依据,却蕴含着行为心理学的启示。如嘴唇下痣常被解读为“意志薄弱”,而心理学发现该区域神经末梢密集,可能与情绪敏感相关。再如眼尾痣对应“桃花劫”,实则反映个体在人际交往中过度依赖魅力而非深层沟通,这与现代婚恋咨询中“关系维系能力不足”的案例存在一定关联。

三、痣的健康警示与医学评估

医学界强调,99%的痣属良性,但需警惕恶性黑色素瘤的风险。美国皮肤科学会提出的ABCDE法则(不对称、边缘不规则、颜色不均、直径>6mm、动态变化)是重要筛查工具。例如,短时间内快速增大的痣,或表面出现溃疡、瘙痒,需立即就医。数据表明,足底、手掌等高频摩擦部位的痣恶变概率较其他区域高3倍。

临床案例显示,非典型痣(发育不良痣)具有5%-10%的恶变风险。2023年一项针对亚洲人群的研究发现,紫外线暴露量每增加10%,面部痣恶变风险上升1.8%。建议每年进行专业皮肤镜检查,特别是40岁以上人群及有家族史者。

四、现代祛痣技术的科学选择

对于影响美观或存在健康隐患的痣,现代医学提供激光、冷冻、手术切除等方案。激光适用于直径<3mm的浅表痣,成功率约85%,而手术切除能彻底清除深层痣细胞,复发率低于2%。需注意,民间流传的腐蚀性药水或物理刮除存在感染风险,某医院2024年接诊的32例祛痣并发症中,78%源于不当自治。

术后护理尤为关键。研究显示,严格防晒(SPF50+)可使色素沉着发生率降低67%,而吸烟会延迟伤口愈合,使瘢痕增生风险增加2.3倍。对于特殊部位如唇部痣,建议采用分次激光治疗以避免损伤口轮匝肌。

面部痣的形成是基因与环境交互作用的产物,既承载着传统文化对命运的诠释,又暗含健康风险的密码。现代人应理性看待痣相学,既要尊重文化多样性,更需建立科学认知体系。建议建立“三查机制”:每月自检是否符合ABCDE标准、每年专业皮肤镜检查、特殊痣建立动态监测档案。未来研究可深入探索miRNA调控黑色素细胞分化的机制,或开发非侵入式AI痣形态分析系统,为精准预防提供新路径。

在生活方式上,坚持物理防晒(如UPF50+防晒帽)、补充维生素D与抗氧化剂(如番茄红素),可平衡紫外线防护与黑色素代谢。对于追求美观者,选择正规医疗机构祛痣的也可通过遮瑕彩妆等非侵入方式修饰,毕竟每颗痣都是生命历程的独特印记。