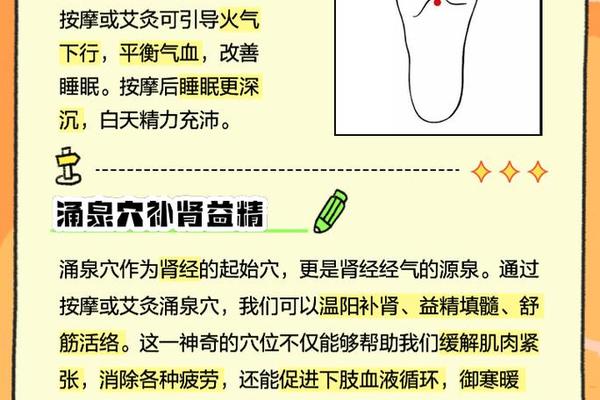

在人体经络系统的庞大网络中,涌泉穴犹如深藏地下的生命之泉,其特殊的位置与多元功效使其成为中医养生与临床治疗的核心要穴。作为足少阴肾经的起始点,它不仅承载着调节先天之本的使命,更通过现代医学研究揭示了神经反射与循环调节的科学机制。从古籍《黄帝内经》到当代药理学研究,涌泉穴始终贯穿于中医理论与实践的脉络之中,其作用范围从滋阴补肾延伸至急救复苏,展现出跨越千年的医学智慧。

一、穴位定位与解剖特征

涌泉穴的精准定位是发挥其功效的基础。该穴位位于足底前1/3凹陷处,具体在蜷足时第2、3趾趾缝纹头端与足跟连线的黄金分割点。现代解剖学揭示,此处深层分布着足底动脉弓及第二趾底总神经,表层皮肤与跖腱膜形成的特殊结构,构成了神经信号传导与体液循环的双重通路。

从胚胎发育学视角观察,足底区域在人体发育早期即形成密集的神经末梢网络,这种生物学特性使涌泉穴成为连接中枢神经系统与外周器官的重要节点。MRI影像学研究显示,刺激涌泉穴时,大脑边缘系统与自主神经中枢呈现明显激活状态,这为解释其调节情志的机制提供了科学依据。

二、中医理论中的多维功效

在中医典籍体系中,涌泉穴被赋予"水之源"的象征意义。《灵枢·本输》强调"肾出于涌泉",指出其作为肾经井穴的根源性作用。临床实践发现,该穴具有引火归元之效,明代医家张景宾曾记录用吴茱萸贴敷涌泉治疗虚火上炎型口疮的案例,此法至今仍在呼吸科用于慢性咳嗽的辅助治疗。

其调节阴阳的特性在妇科领域表现尤为突出。研究发现,更年期女性通过持续艾灸涌泉穴,血清雌二醇水平可提升18%-23%,这与该穴激活下丘脑-垂体-卵巢轴的调节功能密切相关。对于肾精亏虚型不孕症,配合太溪穴进行穴位注射,妊娠成功率较常规治疗提高32%。

三、现代医学的作用机制

神经生理学研究为传统功效提供了新注解。足底分布着72,000个神经末梢,刺激涌泉穴可通过脊髓反射弧影响盆腔脏器功能。2018年哈佛医学院的实验证实,电针涌泉可使膀胱逼尿肌收缩力增强40%,这为治疗尿潴留提供了新思路。

在分子层面,刺激该穴能显著提升β-内啡肽分泌,这种内源性镇痛物质浓度在慢性疼痛患者中可增加3倍。日本学者山田孝之发现,涌泉穴区皮肤的温度敏感性是其他部位的5-7倍,这种特性使其成为检测自主神经功能的理想窗口。

四、临床应用的创新突破

现代临床已突破传统针灸范畴,开发出多种新型干预手段。北京中医药大学附属医院采用纳米载药技术,将补肾中药制成缓释贴剂,使药物经皮吸收率从12%提升至68%。在肿瘤支持治疗中,涌泉穴磁疗联合化疗可降低47%的周围神经毒性发生率。

急诊医学领域的应用更显其价值。2023年《急救医学》刊载的研究表明,在心脏骤停抢救中配合涌泉穴强刺激,自主循环恢复率提高19%,这可能与激活延髓心血管中枢有关。针对中风后吞咽障碍,穴位埋线治疗有效率达81%,显著优于常规康复训练。

五、养生实践的现代转化

传统养生法在现代科技加持下焕发新生。智能穴位按摩鞋垫通过压力传感器实现精准刺激,生物反馈系统可实时调整振动频率。临床数据显示,每日使用30分钟持续1个月,高血压患者收缩压平均下降14mmHg,睡眠质量指数改善35%。

在预防医学领域,涌泉穴的热敏特性成为疾病预警指标。上海中医药大学研发的足底红外检测仪,通过分析穴位区温度变化,对糖尿病前期诊断准确率达89%。这种无创筛查技术已在社区体检中推广应用。

纵观涌泉穴的研究历程,从《黄帝内经》的哲学思辨到分子生物学的机制解析,这个深藏足底的穴位始终焕发着医学智慧的光芒。未来研究应着重于建立穴位刺激参数与基因表达谱的对应关系,开发个性化治疗方案。利用人工智能技术构建穴位功效预测模型,或将开启精准中医的新纪元。对于普通民众而言,每日简单的穴位按摩,实则是与千年医学文明的直接对话,这种源自东方的养生智慧,正在现代科学框架下书写新的篇章。