在中国传统文化中,痣相学认为人体不同位置的痣与命运、性格息息相关,尤其是口舌痣(通常指位于嘴唇、舌部或口腔黏膜的痣)常被赋予“口才”“是非”“财运”等象征意义。然而在现代医学视角下,痣的本质是黑素细胞的良性聚集,其处理需兼顾健康与美观。当“祛痣”需求与“痣相”寓意交织时,人们往往陷入矛盾:既要考虑医学风险,又想规避所谓的“命运影响”。本文将从医学、相学、治疗手段及术后管理四个维度,探讨口舌痣是否应被祛除。

一、医学视角:风险与禁忌并存

痣的病理属性决定处理方式

从医学分类看,口舌痣属于色素痣的一种,其病理性质直接影响能否祛除。根据黑素细胞分布层次,痣可分为交界痣、混合痣和皮内痣。其中,交界痣恶变风险较高,尤其生长于摩擦部位(如舌缘或唇部)的交界痣,长期刺激可能诱发恶性黑色素瘤。医学界普遍建议,直径超过3毫米、短期内快速变化(如颜色加深、破溃)或位于黏膜区域的痣,应优先手术切除而非激光治疗,以减少复发和恶变风险。

特殊部位的治疗禁忌

口舌痣常涉及“面部危险三角区”(鼻根至两侧口角的三角区域),此处血管丰富且与颅内静脉相通,若操作不当可能引发感染扩散甚至脑膜炎。口腔黏膜或舌部的痣因环境湿润、摩擦频繁,激光治疗易导致愈合不良或瘢痕增生。临床多推荐手术切除,并通过病理检查排除恶性可能。

二、相学争议:寓意与科学的碰撞

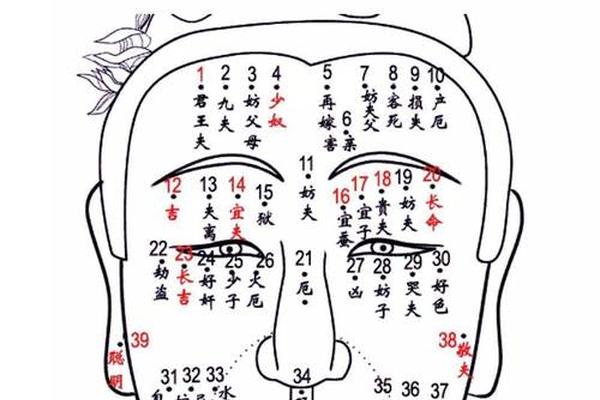

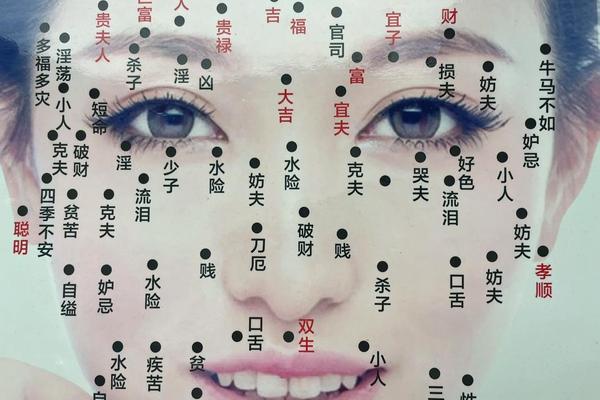

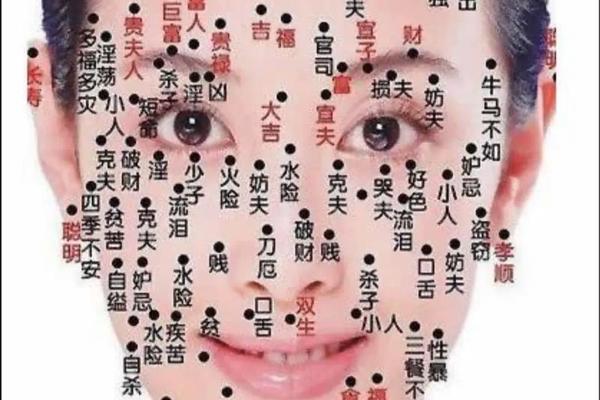

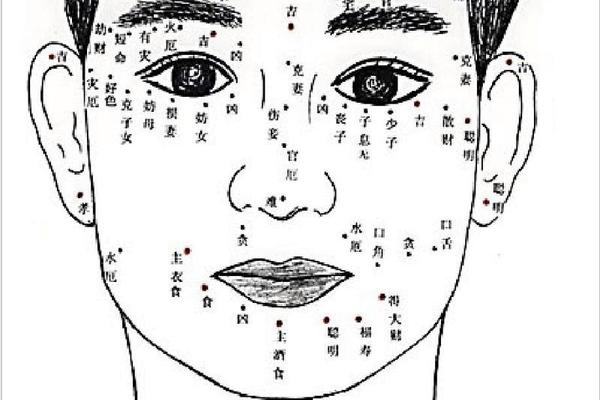

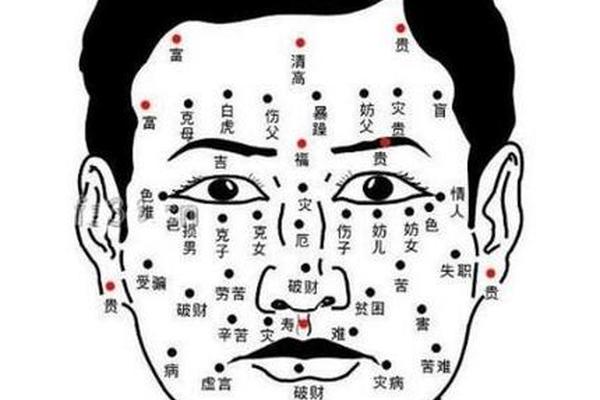

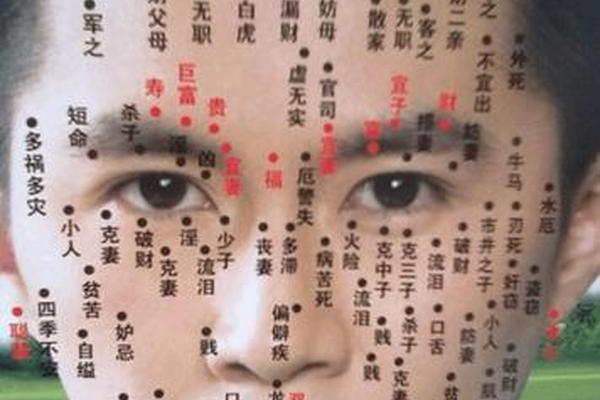

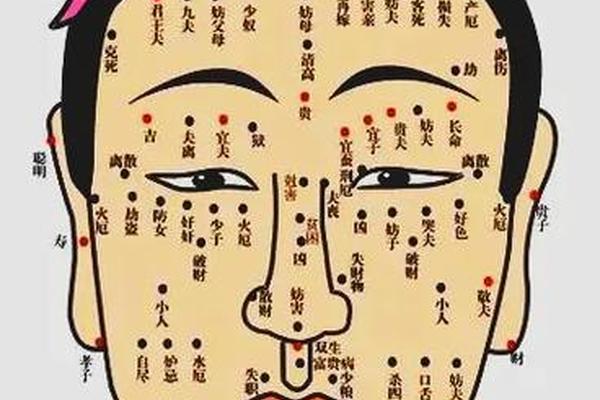

传统痣相的多元解读

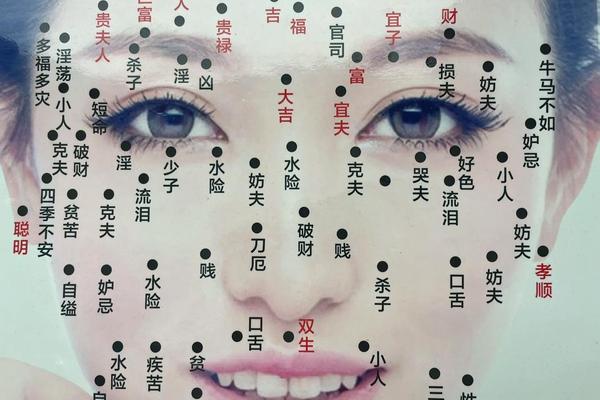

痣相学将口舌痣分为“福痣”与“凶痣”。例如,上唇痣被解读为“食禄丰足”,下唇痣则可能象征“口舌是非”;舌尖痣被认为能“言善辩”,而舌根痣则暗示“隐忍压抑”。部分民俗甚至将口腔黏膜痣与“前世记忆”或“贵人运”关联,主张保留。这类文化符号虽无科学依据,却在心理层面影响患者决策,尤其当痣位于显眼位置时,患者可能因担忧“破相改命”而拒绝治疗。

现代理性对玄学的纠偏

医学界强调,痣相学的吉凶判断缺乏生物学基础。例如,被认为“招财”的嘴角痣若发生恶变,可能危及生命;而所谓“是非痣”若稳定无变化,则无需过度干预。美国妙佑医疗中心指出,超过50颗痣的人群黑色素瘤风险更高,与痣的位置无关。科学的风险评估应优先于玄学解读。

三、治疗选择:精准评估是关键

激光与手术的利弊权衡

对于直径小于3毫米、无恶变迹象的良性口舌痣,二氧化碳激光是常见选择,其通过高温汽化痣细胞,操作便捷且恢复快。但激光深度难以精确控制,易残留黑素细胞导致复发,反复治疗可能刺激细胞变异。相比之下,手术切除可完整去除病灶,尤其适用于口腔内或舌部等复杂部位,通过美容缝合可最大限度减少瘢痕。

中医与新型疗法的辅助角色

部分患者尝试中药外敷(如桃仁、红花)或针灸祛痣,但疗效缺乏循证支持,且可能延误规范治疗。近年来,微波去痣等新技术逐渐应用,通过热凝固作用破坏痣细胞,但对操作者经验要求极高,稍有不慎可能损伤神经或腺体。

四、术后管理:细节决定成败

愈合期的科学护理

术后48小时内需冰敷减肿,避免沾水感染;拆线时间因部位而异(面部5-7天,舌部7-10天)。愈合后3-6个月内需坚持使用硅酮类瘢痕贴,并结合减张器降低皮肤张力,防止瘢痕增生。严格防晒可减少色素沉着,避免“越祛越丑”。

长期监测与心理调适

即使成功祛痣,患者仍需定期自查其他部位痣的变化,遵循ABCDE法则(不对称、边界不清、颜色斑驳、直径>6mm、进展迅速)识别潜在恶变。心理层面,可通过咨询消除对“改运”的焦虑,理性看待痣相学的文化隐喻。

总结与建议

口舌痣的祛除决策需以医学评估为核心:良性小痣可考虑激光,复杂或高风险痣应手术切除并送病理检查;传统痣相可作为文化参考,但不可替代科学诊断。未来研究可深入探索基因检测在痣恶变预测中的应用,或开发更精准的微创治疗技术。对于患者而言,选择正规医疗机构、遵循术后护理规范,方能实现健康与美观的双重保障。