在人类文化中,身体上的痣常被视为命运的密码,而手掌这一与劳作、感知紧密相连的部位若出现痣相,更易引发好奇与联想。无论是东方相学中的“掌中藏运”,还是现代医学对皮肤病变的警惕,手掌痣承载着科学与玄学的双重解读。本文将从医学、文化、健康管理等多角度,揭开手掌痣的神秘面纱。

一、医学视角下的手掌痣成因

从生理机制来看,手掌痣的形成与黑色素细胞异常聚集密切相关。胚胎发育过程中,神经嵴前体细胞迁移至皮肤表层,在紫外线刺激、遗传倾向或激素波动等因素影响下,痣细胞可能局部增殖形成色素痣。相较于其他部位,手掌皮肤角质层较厚且频繁接触外界刺激,因此痣的生成机制具有特殊性。

研究发现,紫外线暴露是诱发手掌痣的重要因素之一。长期户外活动者因手部防晒不足,紫外线穿透皮肤损伤DNA,刺激痣细胞异常增殖,可能伴随皮肤干燥、粗糙。遗传基因对痣的分布有显著影响,家族中若多人存在手掌痣,后代出现类似特征的概率更高。值得注意的是,激素水平变化(如孕期、青春期)会增强黑色素活性,导致原有痣的颜色加深或新痣形成。

二、痣相文化中的手掌命运论

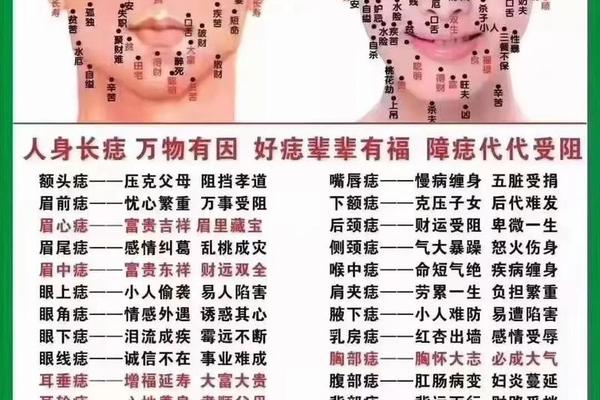

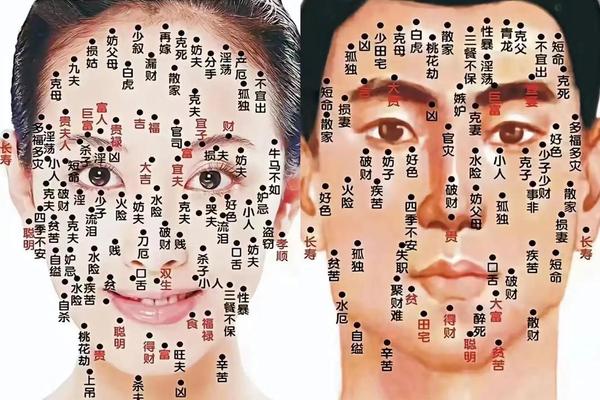

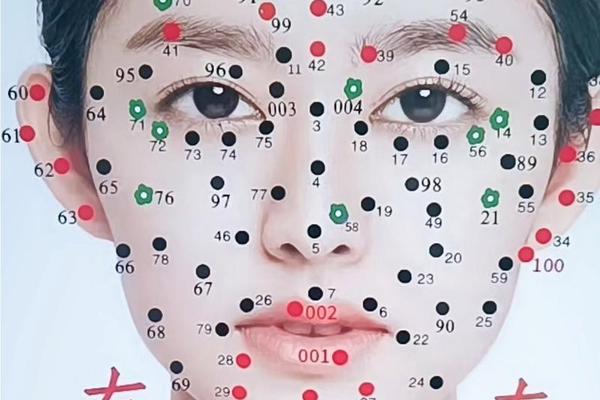

在东方传统相学中,手掌痣被赋予丰富的象征意义。例如,掌心痣常被视为“富贵之兆”,暗示个体善于理财或具备领导才能。无名指根部的痣则被解读为情感执着的标志,民间传说称其为“前世恋人泪痕所化”,象征跨越轮回的姻缘。这类文化解读虽无科学依据,却反映了人们对身体符号的浪漫化想象。

不同位置的痣相差异也被细致分类:拇指痣象征责任感,食指痣关联事业野心,小指痣则暗示社交能力。例如,相书《麻衣神相》记载,左手大拇指痣者易得长辈提携,而手腕痣则被认为预示劳碌命运。这些说法虽缺乏实证,却成为部分人自我认知的心理暗示。

三、健康风险与科学管理

医学界对痣的关注聚焦于恶变风险。手掌因长期摩擦,交界痣(位于表皮与真皮交界处)存在较高概率发展为恶性黑色素瘤。临床数据显示,恶性黑色素瘤虽仅占皮肤癌的5%,但其死亡率高达75%。ABCDE法则(不对称、边界模糊、颜色不均、直径>5mm、快速变化)是判断痣是否恶变的重要标准。

日常管理中需注意:减少机械摩擦(如佩戴柔软手套)、定期观察记录痣的形态变化、加强手部保湿以维持皮肤屏障。若痣出现瘙痒、溃烂或卫星状扩散,应立即就医。医学建议直径>3mm的痣优先选择手术切除而非激光治疗,避免刺激细胞癌变。

四、科学与玄学的理性平衡

现代医学强调,痣的本质是皮肤细胞良性增生,其位置与命运并无必然关联。文化心理的影响不可忽视:一项社会学调查显示,约32%的受访者因痣相解读产生积极自我预期,从而提升自信心。这种心理效应虽非科学,却可能通过“自我实现预言”间接影响行为选择。

科学界呼吁以动态视角看待痣:既要警惕病理变化,也需破除迷信恐慌。例如,皮肤科医生建议公众通过专业检查(如皮肤镜)替代主观臆测,同时尊重文化符号的多样性。未来研究可进一步探索痣的基因表达与文化隐喻之间的跨学科关联。

手掌痣既是皮肤现象,也是文化符号。从医学角度,需关注其潜在健康风险并科学管理;从文化视角,可将其视为理解人类认知多元性的窗口。理性对待的关键在于:既不过度解读痣相的“命运密码”,也不忽视其作为健康警示信号的价值。在科学与传统的交汇处,我们或许能找到更全面的身体认知之道。