在中国传统文化中,面相与痣相学承载着千百年来的民间智慧,人们常通过面部痣的位置、形状与颜色,推测个人命运的吉凶祸福。尤其在女性群体中,“富贵痣”与“婚姻痣”的象征意义备受关注——这些分布于特定部位的痣,被认为暗藏着财富积累的密码、情感关系的走向,甚至家族兴衰的预兆。尽管现代科学对痣相学的解释持保留态度,但其作为一种文化符号和心理暗示,仍在社会认知中占据一席之地。本文将从痣相学的传统逻辑、现代视角的反思以及现实意义三个维度,系统剖析这一文化现象。

一、富贵痣的象征与婚姻关联

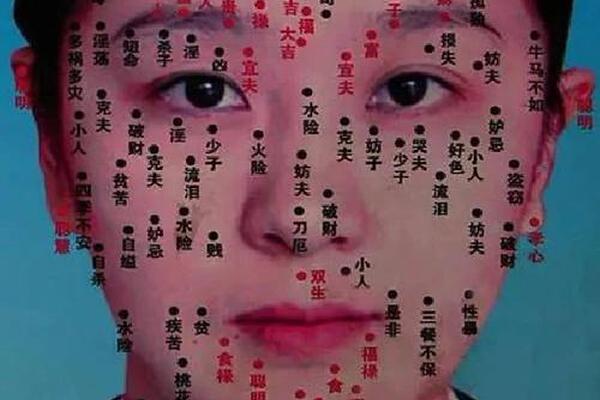

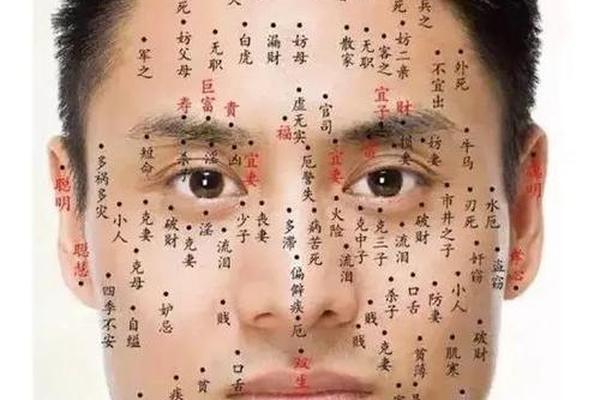

传统痣相学将女性面部与身体的特定区域划分为“财帛宫”“夫妻宫”等象征性空间。例如额头中央的“天庭痣”,被视为先天福气的标志,被认为能带来长辈提携与事业机遇,而这类女性往往在婚姻中更容易获得稳定的物质基础。再如眼尾的“夫妻宫痣”,则被解读为情感丰沛、异性缘佳的象征,相学认为此处有痣者能通过高情商维系婚姻和谐,甚至化解感情危机。

身体隐秘部位的痣同样被赋予特殊意义。耳垂的痣象征福泽延绵,与家庭和睦密切相关;脚底的痣则被民间称为“踏财痣”,暗示通过远行或事业拓展积累财富。值得注意的是,不同文化对同一痣位的解读存在差异:例如下巴痣在部分文献中被视为“地库痣”,主家宅安定,而另一些研究则强调其与子女运的关联,这种矛盾性恰恰反映了痣相学的地域性与动态演变特征。

二、科学视角下的争议与验证

现代医学研究表明,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形成与紫外线照射、遗传基因等客观因素相关。统计学上并未发现特定痣位与婚姻幸福或财富积累的直接因果关系。例如《面部26种痣的吉凶意义》指出,传统所谓的“克夫痣”多位于鼻翼、颧骨等皮脂腺活跃区域,可能与油脂分泌导致的皮肤问题有关,却被相学附会为性格缺陷的标志。

心理学研究则揭示了痣相学的另一重作用机制:自我实现预言。当个体相信某颗痣代表“旺夫”或“富贵”时,往往会不自觉地强化相关行为模式。例如拥有“眉中藏珠”痣相的女性,可能因对“智慧”标签的认同而更积极投入学习,这种主观能动性反而助推了命运轨迹的改变。这种心理暗示效应,使得痣相学在缺乏科学依据的情况下仍具有现实影响力。

三、文化符号与现实生活的互动

在当代社会,痣相学的应用呈现出实用主义倾向。婚恋市场中,右下巴的“圆满痣”常被媒人强调为“旺夫”标志,而美容机构则通过点痣服务迎合消费者对“恶痣”的避讳心理。这种商业化运作,既延续了传统信仰,又创造出新的文化消费场景。值得关注的是,年轻群体对痣相的态度更趋理性:社交媒体上“破婚痣”等话题的讨论,实质是通过解构传统符号,强调婚姻经营中沟通与理解的核心价值。

从人类学视角看,痣相学可视为一种集体无意识的文化编码。例如“掌心痣”关联前世今生的浪漫叙事,或“泪痣”暗示的情感波折,均折射出人们对命运不确定性的解释需求。这类符号系统虽不具备实证性,却为个体提供了认知自我与世界的隐喻框架,其文化韧性正源于此。

痣相学作为传统文化的切片,既包含着先民对生命规律的朴素观察,也掺杂着时代局限性的认知偏差。对于“女人富贵痣”的解读,应持辩证态度:一方面承认其作为文化基因对群体心理的塑造作用,例如通过象征体系增强自信或警示风险;另一方面需警惕机械化的命运决定论,避免陷入迷信误区。未来研究可结合大数据分析,探索痣位分布与性格特质的统计学关联,或从神经美学角度剖析特定痣相引发认知偏好的神经机制。毕竟,真正决定婚姻质量与人生境遇的,始终是个体的智慧选择与持续努力,而非皮肤上的一处微小印记。