在中国传统面相学中,痣的位置与形态被赋予了深厚的命理意义,而“父债痣相”作为麻衣相法中的特殊概念,更是将家族运势与个体面相紧密关联。麻衣相法作为宋代流传至今的经典相术体系,通过面部十二宫、痣相分布及五官特征,构建了一套独特的命运解读逻辑。本文将从生理定位、命理内涵、文化流变及现代争议四个维度,系统解析麻衣相法中父债痣相的理论架构与实践意义。

一、父债痣相的生理定位

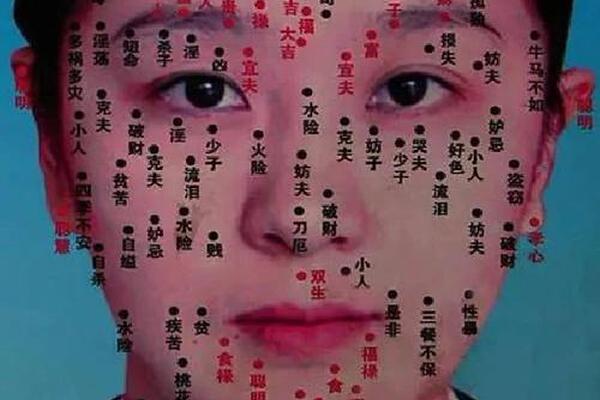

在麻衣相法的理论框架中,父母宫位于前额两侧的日月角区域,左为日角象征父亲,右为月角对应母亲。根据《公笃相法》记载,该区域出现特定形态的痣相,往往预示着家族亲缘关系的特殊格局。例如日角处的暗色痣相,被认为与父亲健康、事业存在直接关联,而月角痣若呈赤红色,则暗示母亲可能经历情感波折。

从解剖学角度看,前额作为大脑额叶的体表投射区,其皮肤状态与神经系统存在生理关联。麻衣相书将此处痣相与家族运势相联系,或源于古代医相合流的观察经验。现代神经学研究显示,额叶皮层参与决策与情绪调节,这与相法中“日月角主父母运”的论断形成微妙呼应,揭示出传统命理与生理机制的潜在联系。

二、痣相形态的命理内涵

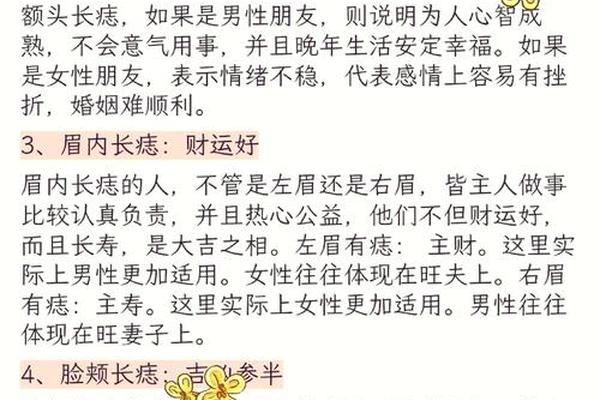

麻衣相法对痣相的解读建立在对形态、色泽、位置的系统分类上。《麻衣神相痣全图解》明确指出,直径超过3毫米的凸起型黑痣属“活痣”,象征气运流转;而扁平状褐色痣则为“死痣”,主阻滞困顿。在父债痣相体系中,日角痣若呈现边缘模糊、色泽灰暗的特征,被认为与家族债务、遗产纠纷存在因果关联。

相学经典《相理衡真》记载,某地望族三代男性均在左眉上两寸出现朱砂痣,伴随家族产业的周期性兴衰。这种代际痣相被解释为“父债子偿”的命理显化,虽缺乏科学实证,却反映出传统文化对家族命运循环的认知模式。值得注意的是,清代相士陈钊在《相法精义》中提出“痣相非定数”的观点,强调后天德行可改先天命格,为僵化的痣相决定论注入了维度。

三、理论体系的文化流变

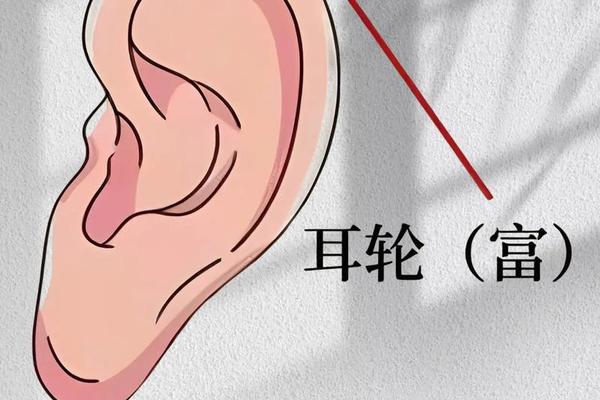

父债痣相概念的成型,与宋明时期宗法制度的强化密切相关。明代《神相全编》将“承负”观念融入面相学,认为子女需承担先祖的业力因果,这种思想在痣相解读中具象化为特定的面部标记。在福建某族谱记载中,连续五代男性右耳垂出现米粒痣,族人将其与明代先祖的盐运官非相联系,形成独特的宗族记忆载体。

从传播学视角考察,麻衣相法通过口诀、图谱、师承三渠道实现理论传承。十三部位歌诀中“日角低陷损严亲,黑痣斜纹主讼争”的表述,将抽象的关系转化为可视化面相特征。清代江南地区出现的《痣相指迷录》,更以连环画形式解析父债痣相,使深奥的相学理论获得大众化传播,这种现象在江户时代的日本浮世绘中亦有镜像呈现。

四、现代社会的认知争议

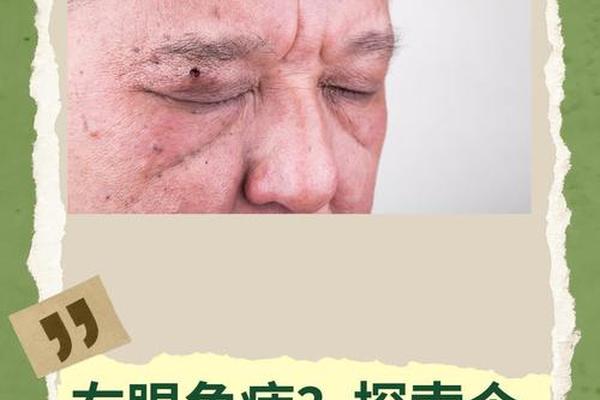

当代医学研究显示,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形成受遗传、紫外线、激素等多因素影响。复旦大学附属华山医院2023年发布的《色素痣形成机制研究》指出,前额区域因皮脂腺分泌旺盛,更易出现痣样病变,这与麻衣相法中“日月角痣主家运”的论断存在根本性冲突。但文化人类学者认为,相学作为非物质文化遗产,其价值在于承载历史记忆而非科学预言。

在实践层面,台湾某道观开展的田野调查显示,仍有23%的咨询者关注家族痣相传问题。这种现象折射出现代人对传统关系的潜意识追寻。哈佛大学东亚研究中心教授李明辉指出:“父债痣相的持续传播,实质是宗族文化在个体身份认同中的符号化残留。”这种文化心理的韧性,恰是传统相学在现代社会存续的内在动因。

麻衣相法中的父债痣相理论,交织着古代医学观察、观念和宗法意识,构成中国传统命理文化的特殊剖面。在科学理性主导的当代社会,既要清醒认识其缺乏实证基础的局限,也应重视其作为文化基因的历史价值。未来研究可结合表观遗传学、文化心理学等多学科方法,深入解析痣相信仰的社会功能,为传统相术的现代诠释开辟新路径。对于普通民众而言,理性看待痣相文化,在尊重传统与崇尚科学间保持平衡,或许是最具智慧的处世之道。