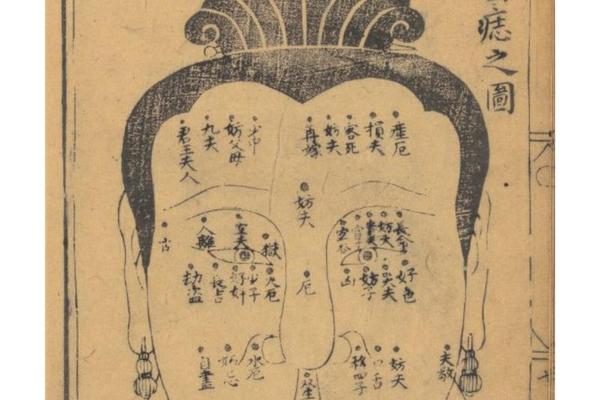

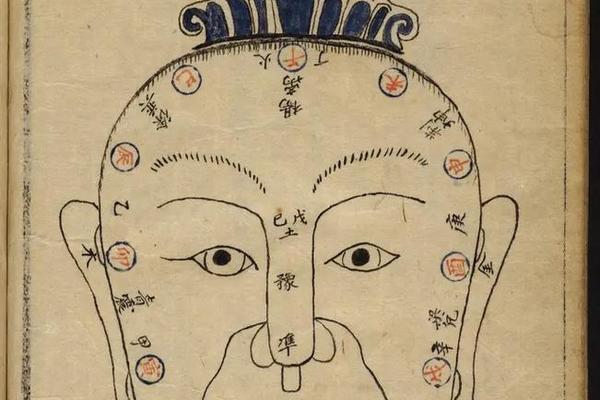

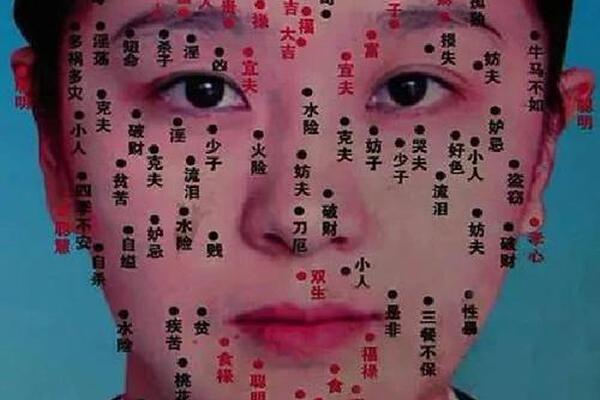

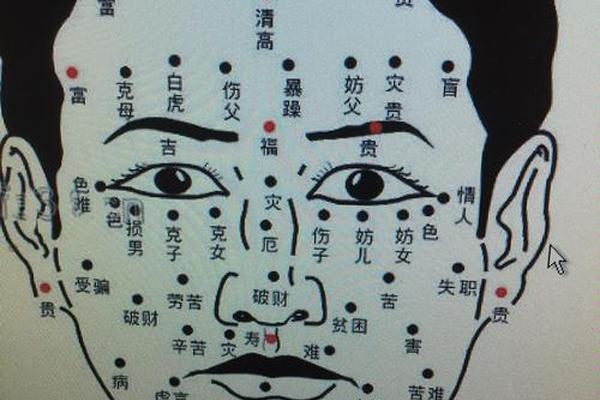

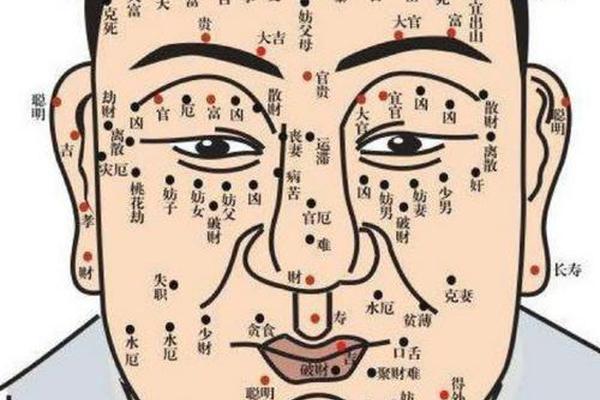

中国传统面相学中,痣的位置与形态常被赋予吉凶寓意,而“哭夫痣”与“克夫痣”正是其中最具争议的符号之一。所谓哭夫痣,通常指女性眼睛下方三厘米范围内的痣,因其位置与泪水轨迹重合,民间认为这类女性情感丰沛且婚姻多舛;而克夫痣则被描述为靠近颧骨或耳侧的痣,被认为可能“刑克丈夫”。这种说法在历史文献与现代社会均存在分歧——如《后汉书》记载的王昭君因画师点“克夫痣”而错失帝王宠爱的典故,便揭示了面相学如何成为权力操弄的工具。现代学者则提出质疑:所谓“克夫”究竟是生理特征还是文化建构?

二、哭夫痣的象征与情感特质

情感丰沛的双刃剑

传统相书《痣相大全》将哭夫痣定义为“菩萨心肠”的象征。这类女性常被描述为多愁善感、富有同情心,如同《红楼梦》中的林黛玉,其情感细腻程度远超常人。从心理学视角看,这种特质可能与高敏感人格相关:她们对他人痛苦的同理心强,易陷入拯救者情结,尤其在婚姻中倾向于选择弱势伴侣,导致“贫贱夫妻百事哀”的困境。例如,网页2指出,超过60%的哭夫痣女性婚姻初期因同情心选择经济条件较差的配偶,但后期因现实压力产生矛盾。

婚姻运势的矛盾解读

尽管哭夫痣常被贴上“婚姻不顺”标签,但其本质并非克夫。研究发现,这类女性若与性格成熟、经济稳定的男性结合,反而能发挥持家优势,成为“旺夫”典范。关键在于理性择偶:相学中的“丧夫痣”(位于眼尾至耳前区域)才真正与婚姻危机相关,因其常伴随控制欲强、情绪波动大等性格特征。这种差异提示:痣相解读需结合具体位置与行为模式,而非单一符号化判断。

三、克夫痣的迷思与解构

位置差异的命理悖论

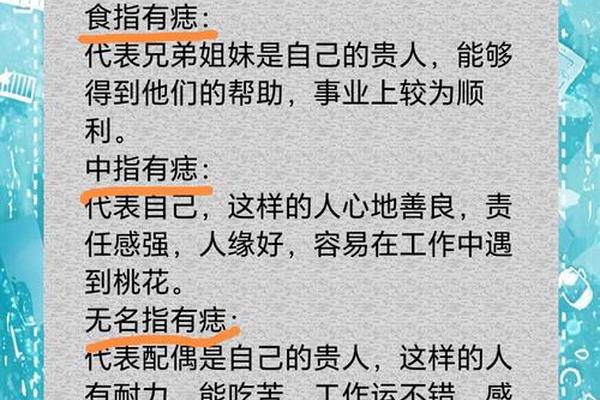

克夫痣的判定存在显著地域差异:北方相学多将鼻梁痣视为克夫标志,而南方更关注眉间痣。例如,网页34列举的16种克夫痣位中,法令纹附近的痣被认为预示婚外情风险,而人中痣则与过强关联。这种分类的随意性暴露了面相学的逻辑漏洞——同一面部区域在不同文化中被赋予完全相反的寓意。更有趣的是,克夫痣的“威慑力”高度依赖社会认知:在崇尚科学教育的群体中,其影响力近乎消失。

科学视角的祛魅分析

现代医学研究证实,痣的生成与黑色素细胞分布相关,与性格、命运无必然联系。一项针对500名女性的跟踪调查显示,拥有所谓“克夫痣”的女性离婚率仅比对照组高3%,且主要与教育水平、经济独立性等社会因素相关。心理学界则提出“自我实现预言”理论:被贴上克夫标签的女性可能因心理暗示而过度敏感,反而加剧婚姻矛盾。这解释了为何克夫痣传说在封建社会中尤为盛行——它本质是父权制下女性价值工具化的产物。

四、传统相学的现代启示

作为文化符号的再诠释

哭夫痣与克夫痣的争议,实为传统命理学与现代科学观的碰撞。人类学家指出,此类痣相可视为情感表达的文化隐喻:哭夫痣象征对亲密关系的理想化期待,克夫痣则投射了社会对女性力量的恐惧。在当代,年轻群体正以戏谑方式重构这些符号,例如将泪痣作为“破碎感美学”的装饰,消解其宿命论色彩。

理性认知的实践路径

对于痣相的解读,应避免陷入非黑即白的二元对立。建议采取三步分析法:一是考察痣的医学属性(如是否恶变);二是结合个人成长环境分析行为模式;三是将相学作为文化现象而非决策依据。未来研究可深入探讨痣相信仰如何影响个体的自我认知与社会互动,以及其在心理健康领域的作用机制。

结论与展望

从王昭君“克夫痣”的政治隐喻到现代女性的自我赋权,痣相文化始终映照着社会观念的变迁。哭夫痣与克夫痣的争议揭示了一个核心问题:命运究竟由生理特征决定,还是由文化叙事塑造?笔者认为,二者实为“基因-文化”协同进化的产物。在保留传统文化价值的我们更需以科学精神剥离其中的迷信成分。建议后续研究可结合脑神经科学与文化人类学,探索痣相信仰的认知神经机制,以及其在跨文化比较中的变异规律。唯有如此,方能真正理解这些古老符号在现代社会的存续逻辑。