在中国传统面相学中,腮部被视为“地阁”的一部分,象征一个人的意志力、亲缘关系及晚年运势。腮骨宽大或腮帮有痣的女性,常被赋予复杂的命运解读——既有“吃苦耐劳”的赞誉,也有“固执克夫”的争议。这种矛盾性既源于面相学对骨相与气色的综合判断,也因不同文化背景下的经验差异而形成。近年来,随着社交媒体对“高级感脸型”的推崇,腮部特征再次引发关注,但其背后蕴含的传统文化逻辑与现代审美趋势的交织,仍值得深入探讨。

从生理结构看,腮帮宽大常与骨骼发育或咬肌发达相关,而痣相则涉及皮肤色素沉淀的偶然性。面相学将这种自然现象与性格、命运强行关联,形成了一套独特的解释体系。例如,腮骨外扩被视为“反骨”,暗示性格强势且易生叛逆;而腮部痣相则因位置、色泽不同,被分为“福痣”与“凶痣”。这种符号化解读,既反映了古人“天人感应”的哲学观,也暗含对女性社会角色的传统规训。

二、腮部骨相与性格关联

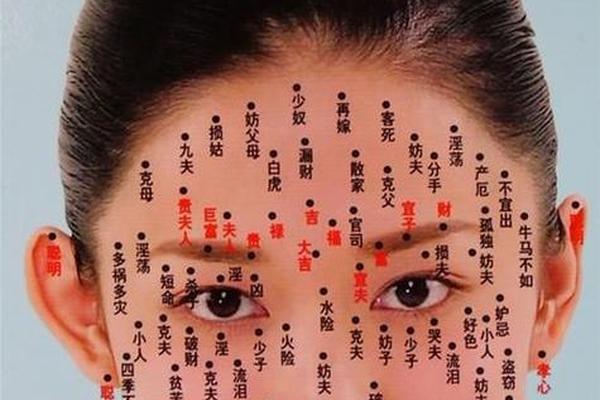

腮骨宽大的女性在面相学中常被贴上“固执”“强势”的标签。古典相书《麻衣神相》指出:“腮骨方阔,吃苦不灰心”,强调此类女性具备坚韧不拔的毅力,但同时也可能因过于自我中心导致人际关系紧张。现代心理学研究虽未直接验证这一结论,但确有数据显示,下颌骨发育较突出者更易被感知为“权威型人格”,这种刻板印象或与面相学的“武将格局”论不谋而合。

值得注意的是,腮部骨相的吉凶并非绝对。若腮骨饱满且与面部其他部位比例协调,则被视为“承财之相”,象征物质积累能力;反之,若骨骼突兀如刀削,则被归为“孤寡相”,暗示亲情淡薄与晚年孤寂。这种二分法体现了面相学“以形补形”的思维逻辑,即通过外显特征推断内在能量平衡。

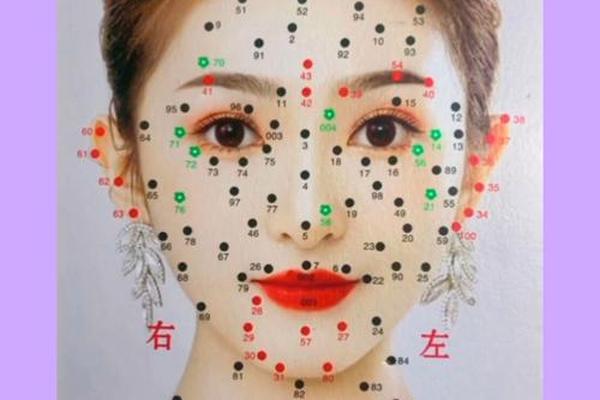

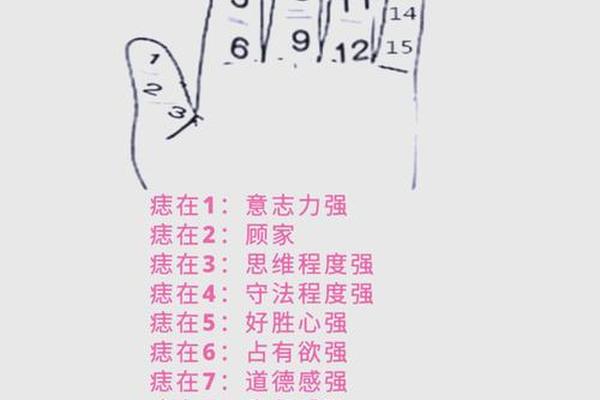

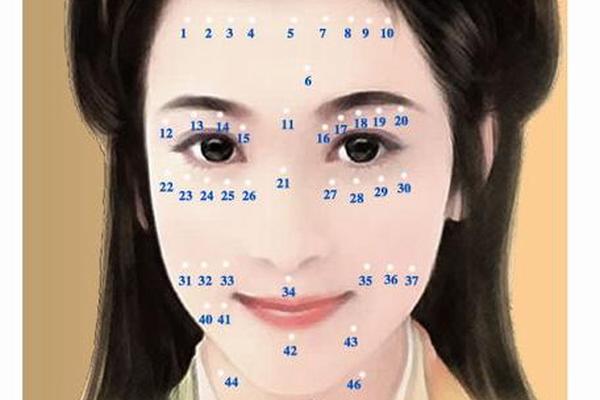

三、腮部痣相的命运隐喻

腮帮痣的位置与色泽是判断其吉凶的核心指标。痣若生于颧骨至下颌角的连线区域(即“法令纹”延伸处),且色泽黑亮如漆,传统相学认为此乃“食禄痣”,预示一生衣食无忧且人缘旺盛。例如,微博相学博主“相面法师V”曾分析,此类女性外冷内热,在感情中既有主见又能吸引优质伴侣,但需警惕因过度自我忽视对方感受。

反之,若痣色晦暗或呈灰褐色,则被归为“恶痣”。古籍《柳庄相法》记载:“腮见晦痣,必主刑克”,指此类女性易陷入法律纠纷或家庭冲突,现代解读则延伸至职场人际关系困境。有趣的是,部分命理师提出“动态痣相”概念,认为痣的吉凶会随年龄增长变化——例如青春期腮部痣多主桃花,中年后则可能转为劳碌象征。

四、社会文化对腮部审美的重构

传统面相学对腮部宽大的贬义评价,正在被当代审美趋势消解。网红经济下,“高级脸”“超模骨相”等概念推崇棱角分明的下颌线,使得腮部宽大从“克夫相”逆转为“气场象征”。小红书美妆教程中,“修容强化腮骨”成为塑造立体感的技巧之一,这种转变既挑战了相学权威,也折射出女性自主意识的提升。

商业资本对面相符号的挪用也暗含风险。部分医美机构以“改运”为噱头,鼓吹削骨手术或点痣服务,却忽视个体生理差异。命理师杨登嵙曾警示:“改相不如修心”,强调面相是内在能量的外显,强行改变形貌可能破坏自然运势。这种观点虽缺乏科学依据,却为盲目追求“标准脸型”的群体提供了反思视角。

五、科学视角下的批判与展望

从现代医学看,腮部宽窄受遗传基因与激素水平影响,例如雄性激素偏高者更易形成方正下颌;而痣的本质是黑色素细胞聚集,与命运并无因果关联。心理学研究则表明,面相学中的“性格推断”实质是“面相刻板印象”的投射——人们倾向于根据颧骨、腮骨等特征快速判断他人性格,这种认知捷径虽不准确,却深刻影响社交互动。

未来研究可进一步探索传统文化符号与现代认知科学的交叉点。例如,通过大数据分析不同腮部特征人群的职业分布,或利用脑成像技术观察“福痣”认知引发的神经反应。如何引导公众理性看待面相学,既保留其文化价值,又剥离迷信成分,将成为民俗学与社会学的共同课题。

腮帮痣相与骨相的传统文化阐释,本质上是一种隐喻系统,将人体特征转化为命运叙事。这种叙事既承载着古代社会对女性角色的期待与约束,也在当代经历着审美与科学的双重解构。对于现代女性而言,理解面相学的象征意义,或许比笃信其预测功能更具价值——它帮助我们审视历史中的性别观念,也在多元审美浪潮中重新定义自信与力量。正如《冰鉴》所言:“骨相乃先天之基,神韵为后天所养”,在形与神的辩证中,或许藏着超越宿命论的智慧。