在娱乐圈的璀璨星河中,明星的容貌特征往往成为公众记忆的锚点,而杨丞琳右脸颊那颗标志性的黑痣,恰似银河中独特的星轨,既承载着面相学的神秘隐喻,又成为个人审美符号的具象表达。这颗直径约3毫米的深褐色痣体,自她出道以来便伴随着事业起伏与形象蜕变,甚至在粉丝群体中引发关于“自然美”与“后天修饰”的持久讨论,其存在早已超越普通生理特征,演变为流行文化中一道耐人寻味的注脚。

面相学中的命运密码

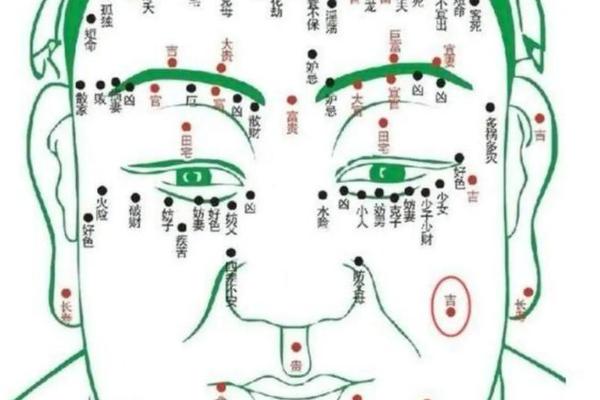

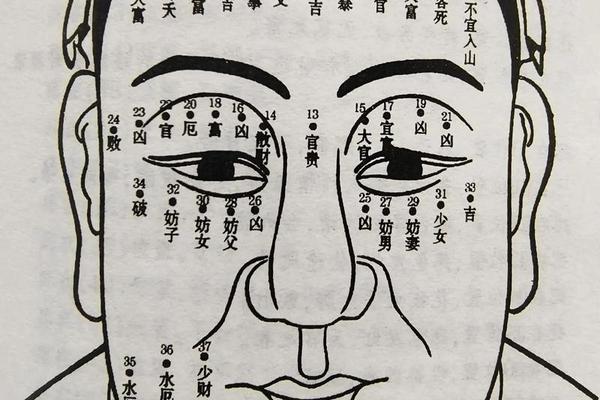

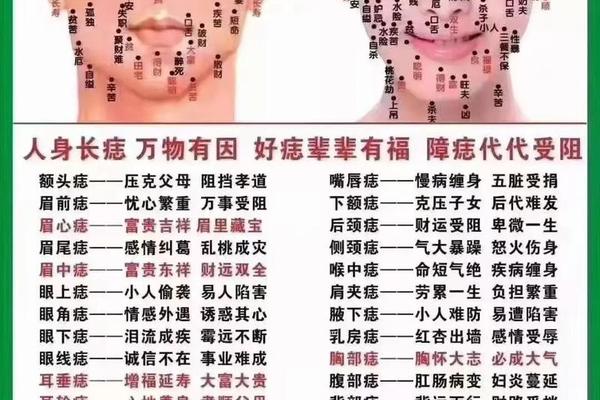

在传统面相学体系中,杨丞琳的痣位于右颊“颧颐宫”与“命门”交汇处,古籍《麻衣神相》记载此处痣相主“桃花盈门、贵人扶持”。从业界传闻来看,这颗痣确实与她的星途轨迹存在微妙呼应:2000年以“4 in Love”组合出道时,团队曾建议点痣,但最终保留;2010年转型歌手时期,该痣逐渐成为其“可爱教主”形象的核心标识。台湾知名命理师陈冠宇曾公开分析:“此痣形圆色润,属‘福痣’,既能聚财又可化解小人。”这与杨丞琳在音乐、影视、主持多领域持续20年的活跃度形成有趣对照。

现代医学视角下,痣的本质是黑色素细胞聚集,但文化赋予的特殊意义使其成为独特的身体叙事。台北荣民总医院皮肤科主任李定达指出:“面颊痣在医学分类中属于复合痣,杨丞琳的痣体凸起程度约0.5毫米,属于较稳定的良性皮肤病变。”这种科学解释与民间玄学的碰撞,恰好印证了后现代社会中身体符号的多重解读可能。

审美价值的双重构建

从视觉美学分析,这颗痣的坐标精准地位于“面部黄金三角区”——距离右眼外眦2.5厘米、鼻翼水平线1.8厘米处,在摄影构图中形成天然的视觉引导点。韩国造型师金美妍在《亚洲明星面容分析报告》中指出:“该位置痣体能打破面部对称性,使观众视线自然聚焦于苹果肌区域,增强甜美气质的感染力。”这种美学效应在杨丞琳2016年《年轮说》专辑封面中得到极致展现:侧光拍摄下,痣体阴影与颧骨高光形成立体层次,塑造出兼具少女感与轻熟魅力的独特形象。

大众审美认知的变迁更赋予这颗痣时代意义。早期经纪公司担忧其影响上镜效果,而随着“缺陷美”观念的普及,这颗痣反成差异化优势。2020年微博发起的“最想拥有的明星痣”投票中,杨丞琳痣以37%得票率高居第二,仅次于韩佳人的鼻尖痣。复旦大学社会学系教授李明认为:“这种现象折射出当代审美从标准化向个性化转型,身体瑕疵被重新编码为身份标识。”

文化符号的多元演绎

这颗痣在不同媒介中的再现方式颇具研究价值。影视作品中,导演时常通过特写镜头强化其叙事功能:在《醉后决定爱上你》里,痣体随表情变化的动态成为角绪的外化符号;综艺《蒙面唱将猜猜猜》中,制作组特意保留揭面时痣部特写作为身份确认线索。这种媒介强化策略,使生理特征升华为文化记忆点。

商业价值层面,该痣已形成独特的IP效应。2022年某美妆品牌推出“丞琳痣”系列定位贴纸,首月销量突破50万件,产品研发总监透露:“我们通过3D扫描技术复刻痣体形态,0.3毫米的凸起质感设计使贴纸更具真实感。”这种从被动接纳到主动消费的转变,揭示出当代身体经济的运作逻辑——明星特征被解构为可复制的审美元素。

社会议题的镜像投射

围绕这颗痣的公共讨论,实质是身体自主权的微观战场。当网友质疑其“后天加工”时,杨丞琳2020年发布4K怼脸视频,展示痣体的自然凸起与毛发细节,该视频获得287万次转发。皮肤科医师林政贤据此科普:“后天点痣通常采用激光或手术,但难以仿造这种立体形态。”这场舆论风波意外推动医美知识的大众传播,形成明星效应与社会教育的良性互动。

更深层的社会意义在于破除容貌焦虑。杨丞琳在《脸部故事》访谈中坦言:“曾经觉得痣是缺陷,现在明白独特才是真正的美丽。”这种认知转变与2023年社交媒体发起的SaveTheSpot(保留你的痣)运动形成共振,据统计,该话题下23%的参与者直接提及杨丞琳案例。

在符号学视域下,杨丞琳的面部痣已演变为多重意义的聚合体:既是面相学的现世印证,又是审美革命的微观标本;既是商业IP的生成原型,更是身体自主权的宣言书。未来研究可深入探讨数字时代中,此类身体符号在虚拟形象建构中的转化机制。正如社会学家鲍德里亚所言:“在后现代语境中,真实的身体正在成为拟像的模型。”这颗直径3毫米的痣,或许正是打开身体政治与消费文化研究的新钥匙。