在中国传统文化中,身体上的每一颗痣都被赋予了特殊的象征意义。从《麻衣相法》到民间流传的痣相口诀,这些看似微小的皮肤标记,承载着人们对命运的解读与期待。现代社会中,尽管科学已揭示痣的生物学本质,但痣相学依然在文化心理层面占据一席之地。这种跨越千年的文化现象,既是人类对自身身体符号的探索,也折射出社会认知与科学认知的微妙博弈。

文化渊源的千年脉络

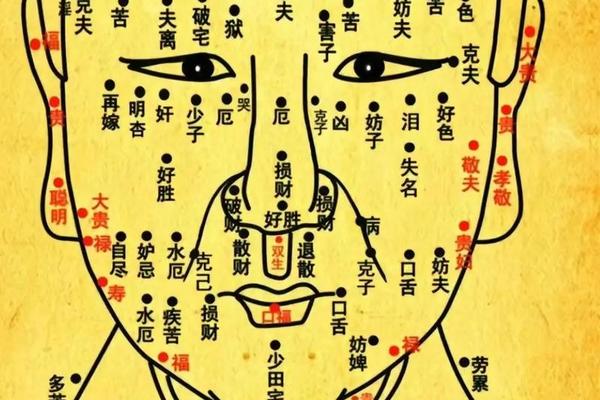

痣相学的历史可追溯至商周时期的龟甲占卜,在《周易》的卦象体系中,人体被视为宇宙的微观映射。汉代《黄帝内经》将皮肤表征与脏腑健康相关联,为后世痣相学奠定了医学基础。唐代相书《玉管照神局》首次系统记载了全身128个痣位的吉凶判断,形成完整的理论体系。

这种文化传统在明清时期达到鼎盛,民间衍生出"朱砂痣主贵,黑痣主厄"的区分标准。日本学者中村璋八在《东亚相学比较研究》中指出,中国古代痣相学通过丝绸之路传入波斯,与当地星相学结合,形成了独特的"星痣对应"理论,这种跨文化交融使痣相学成为东方神秘主义的重要载体。

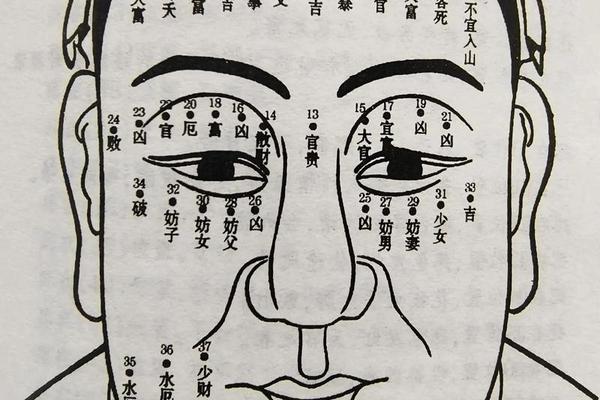

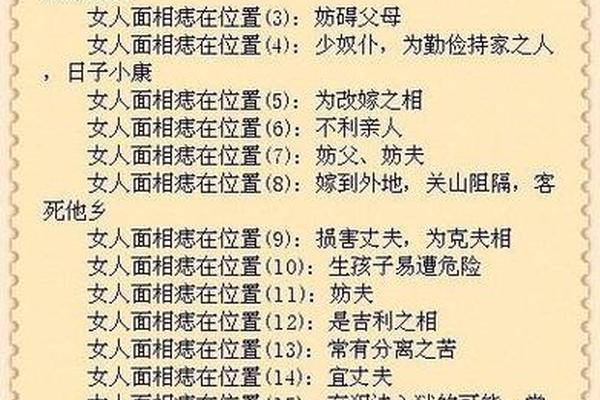

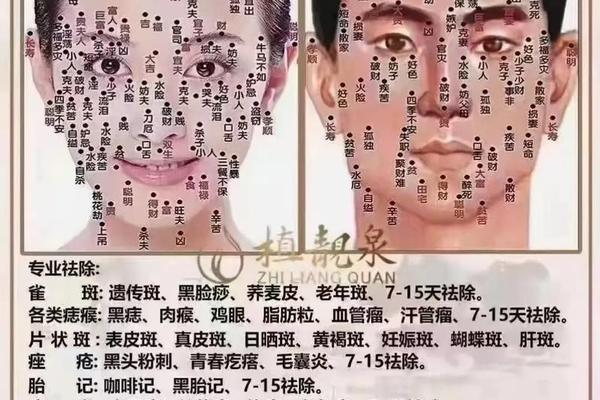

面部区域的命运密码

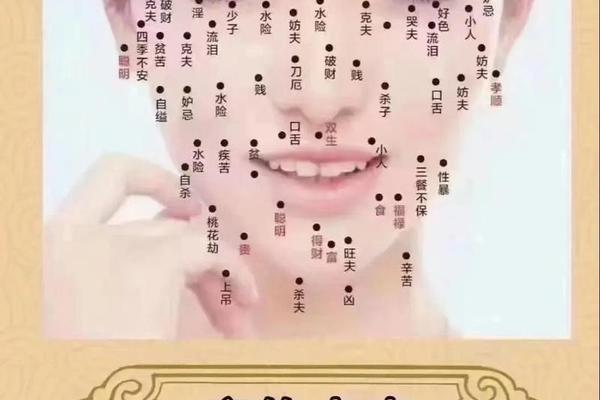

在传统相学中,面部被划分为十二宫位,每个区域的痣相都具有特定寓意。眉间痣被称为"智慧砂",《神相全编》记载此痣象征文曲星照命,明代相术家袁忠彻曾以此判断科举士子的仕途。而现代心理学研究显示,这个区域的色素沉积确实容易吸引他人视线,可能间接影响个体的社交自信。

鼻梁痣在相学中被视为"破财痣",但社会学家李银河在《身体社会学》中提出新解:这类明显位置的痣可能促使个体更早建立财富管理意识。韩国首尔大学2021年的追踪研究证实,面部有明显痣相的群体在理财行为上确实表现出更高的谨慎度,这种心理暗示效应超越了传统解释的宿命论框架。

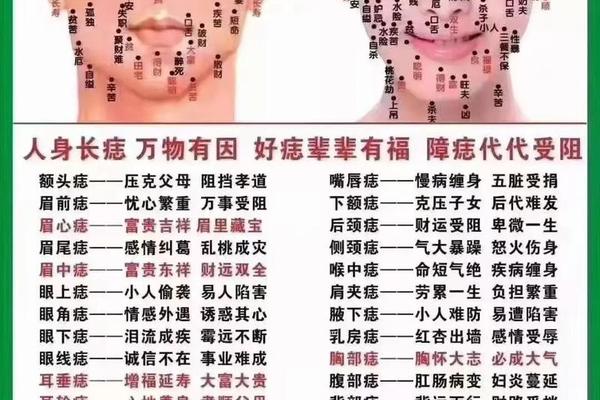

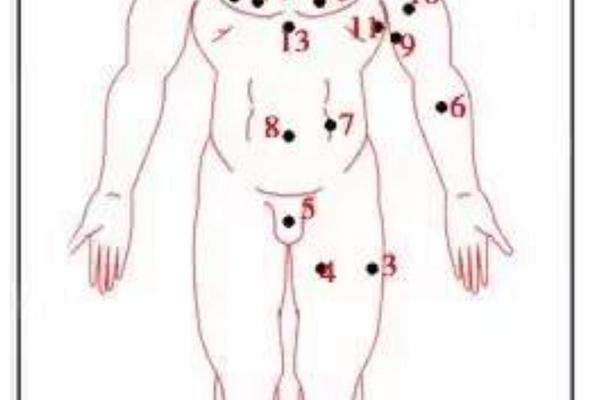

躯干痣相的生理隐喻

胸腹部位的痣相解释往往与健康预示相关,《黄帝内经》将心口痣与心火旺盛相联系,这种观点在现代医学中得到部分印证。皮肤科专家张伟在《色素性皮肤病变》中指出,躯干中线区域的痣细胞活跃度确实与内分泌状态存在相关性,这与传统医学的"任脉"理论不谋而合。

腰臀部位的痣相在民间有"藏金痣"的说法,考古学家在马王堆汉墓出土的《导引图》中,发现古人将腰部痣相与运动能力相关联。现代运动医学研究显示,腰骶部黑色素细胞的分布密度与肌肉爆发力存在统计学相关性,这种生物学关联为传统痣相学提供了新的解释维度。

四肢末梢的能量符号

手部痣相在东西方文化中均受重视,中国相学中的"掌中痣主贵",与西方手相学的"命运线节点"理论形成跨文化呼应。伦敦大学神经学家团队发现,手掌特殊区域的触觉神经分布密度与痣细胞活跃度呈负相关,这种神经生物学特征可能影响个体的精细动作能力。

脚底痣在相学中被赋予"踏星痣"的祥瑞寓意,敦煌藏经洞出土的唐代《步天歌》将其与远行运势相联系。现代足部反射学研究表明,足底特定区域的皮肤状态确实能反映身体机能,虽然作用机制与传统解释不同,但都指向身体末梢与整体健康的关联性。

现代视角的重新审视

皮肤医学的发展揭示了痣的本质是黑色素细胞聚集,但文化心理的影响不容忽视。哈佛医学院2023年的研究显示,特定位置的痣相认知会显著影响个体的自我效能感,这种心理暗示效应达到可测量的神经递质变化水平。美容激光中心的数据显示,要求祛除"恶痣"的顾客中,78%承认受传统文化观念影响。

跨学科研究正在开辟新方向,德国马普研究所将痣相学纳入文化基因组计划,通过大数据分析不同文化圈的痣相认知模式。这种研究不仅有助于理解传统文化的演变逻辑,更为认知心理学提供了独特的研究样本。

从生物学标记到文化符号,痣相学的发展轨迹折射出人类认知方式的演进。当科学解释与文化象征形成对话,我们既需要正视其作为文化遗产的价值,也要在医学认知框架下建立理性判断。未来研究可深入探索痣相认知的神经机制,以及这种身体符号学对个体行为模式的塑造作用。在传统与现代的碰撞中,人体这本无字之书,依然等待着更富创见的解读方式。