在当代社会,“痣相”与“面相”始终处于科学与玄学的交叉地带。有人深信不疑,认为痣的位置暗藏命运密码,面相的轮廓预示性格吉凶;也有人斥之为迷信,主张以理性祛魅。这两种观点的碰撞,不仅涉及医学、心理学等学科的交织,更折射出传统文化与现代科学之间的张力。本文将从多个角度探讨痣相与面相的本质,剖析其背后的科学逻辑与文化价值。

历史溯源:从神秘主义到经验总结

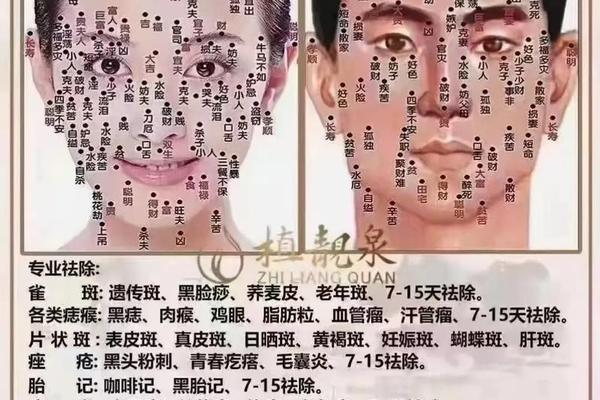

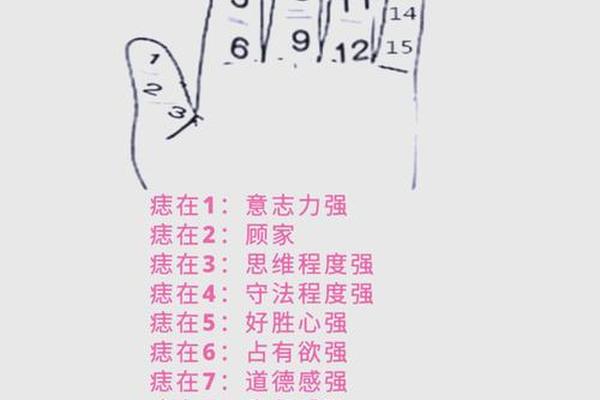

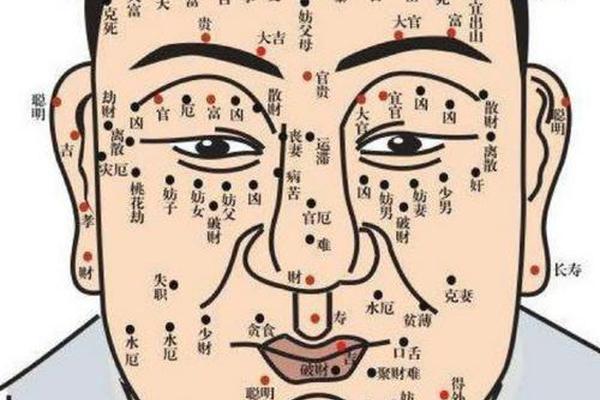

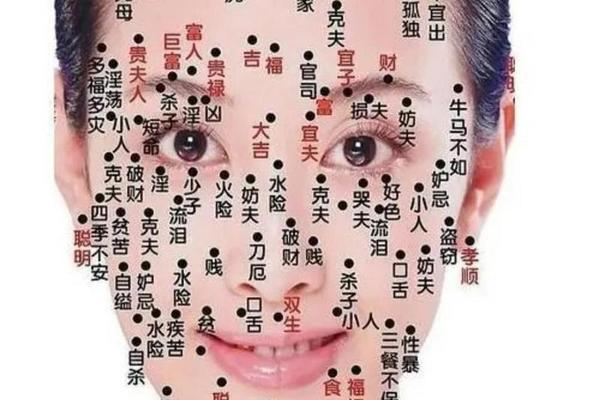

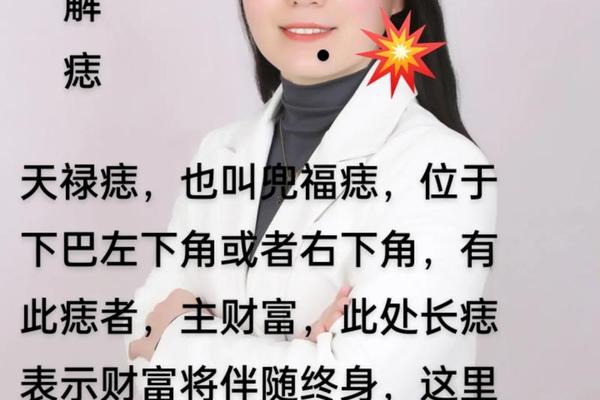

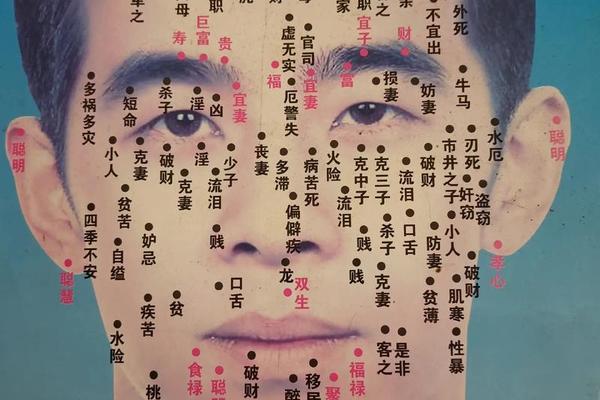

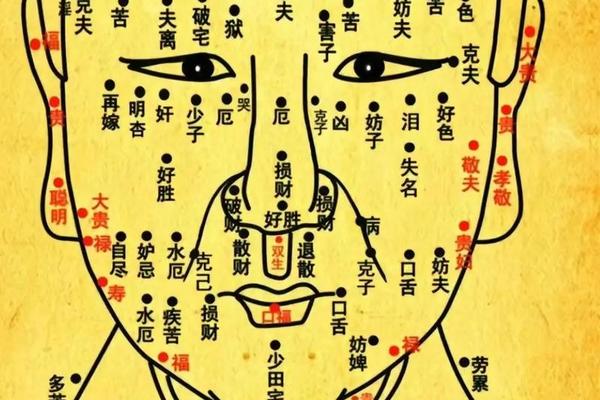

痣相与面相的起源可追溯至中国古代的相术文化。早在西周时期,面相学便已萌芽,《礼记》中记载的“凡视上于面则傲”等观点,体现了古人通过面部特征判断品行的倾向。痣相作为面相学的分支,则与中医的“全息理论”相关,认为人体局部与整体存在对应关系,例如额头中央的“福痣”象征智慧,眼角的“泪痣”暗示情感波折。这种观念融合了阴阳五行思想,将人体视为宇宙的微观映射,试图通过外在特征解读内在命运。

西方文化中,面相学同样源远流长。古希腊哲学家亚里士多德曾通过面部轮廓推测性格,18世纪瑞士学者拉瓦特甚至著书将面相与道德关联。尽管近代科学否定了其理论基础,但东西方对“以貌取人”的本能直觉却惊人相似。这种跨文化共性提示:面相学或许并非全然虚构,而是人类对社交经验的朴素总结。例如,宽脸型与高激素水平的关联,可能使人们潜意识中将此类面相与攻击性联系。

科学审视:医学与心理学的双重验证

从现代医学视角看,痣的本质是皮肤黑色素细胞聚集,其形成主要受遗传、紫外线照射等因素影响,与“命运”无必然关联。医学界更关注痣的健康风险:直径超过6毫米、边缘不规则或颜色不均的痣可能是黑色素瘤的前兆。而传统痣相学中“吉痣”“凶痣”的划分,缺乏流行病学数据支持,例如嘴唇周围的痣被解读为“口福好”,实则可能与皮肤反复摩擦相关。

心理学研究则揭示了面相的“自我实现预言”效应。若个体相信某颗痣象征好运,可能因积极心态提升行动力,反之则可能因焦虑抑制潜能。面部表情的长期固化确实会影响容貌:常皱眉者眉间纹加深显严肃,爱笑者面部肌肉舒展显亲和。这种“相由心生”的现象,实为心理状态通过表情塑造面相的动态过程,而非静态的宿命论。

文化价值:传统符号与现代诠释

尽管科学证据薄弱,痣相与面相仍承载着独特的文化意义。在古典文学中,痣常作为人物命运的隐喻,如《红楼梦》中贾宝玉的“通灵宝玉”痣象征其超凡身份。民间艺术如剪纸、戏曲也通过特定痣相传递审美意涵,例如眉心的“朱砂痣”代表古典美。这些符号系统构成了传统文化的美学语言,成为集体记忆的载体。

现代社会中,面相学更演变为社交娱乐工具。综艺节目调侃明星痣相,网络测试将痣位与性格标签绑定,这些现象剥离了传统相术的严肃性,转而成为大众心理的减压阀。值得注意的是,部分企业将面相纳入招聘参考,认为“天庭饱满”者更具领导力,这种实践虽缺乏科学依据,却反映了社会对“直觉经验”的隐性依赖。

认知边界:科学与玄学的辩证思考

科学与玄学的分野,在于前者依赖可验证的因果关系,后者依托象征性联想。面相学中“耳高超眉者聪明”的说法,若从听力敏感度解释,可能与耳廓结构影响声波收集效率有关,但直接归因于“智商”则显牵强。类似地,心理学证实宽额头与前额叶发育相关,但将其等同于“官运亨通”则属过度引申。

对传统文化的合理态度应是“批判性继承”。例如中医的“望诊”强调面色与健康的关联,现代医学证实肝病患者的黄疸、贫血者的苍白确有诊断价值,这与痣相学牵强的“命运说”截然不同。剥离玄学外壳,提取经验性观察,或许是传统相术融入现代科学的可行路径。

痣相与面相的本质,是古人试图通过有限认知解读复杂人性的尝试。现代科学虽否定了其宿命论内核,但揭示了心理与生理的互动机制,以及文化符号的社会功能。未来的研究可深入探索面部微表情与性格的关联,或利用大数据分析面相特征的统计规律,从而在科学与人文之间搭建新的认知桥梁。对于公众而言,理性认知痣的健康风险,欣赏面相的文化隐喻,或许才是对待这一古老智慧的最佳态度。