在当代综艺节目与流行文化中,嘉宾的外貌特征常成为观众讨论的焦点。江苏卫视《非诚勿扰》作为一档现象级婚恋节目,其女嘉宾的个性化标签尤为突出。例如,女嘉宾周贝因面部痣相引发热议,而歌手周深近期被曝光的耳后痣图片,也在粉丝群体中掀起对“痣相文化”的探讨。这些看似微小的身体特征,实则承载着传统文化、现代审美与科学认知的交织,成为解读个人特质与社会心理的独特窗口。

一、痣相的文化隐喻与社会心理

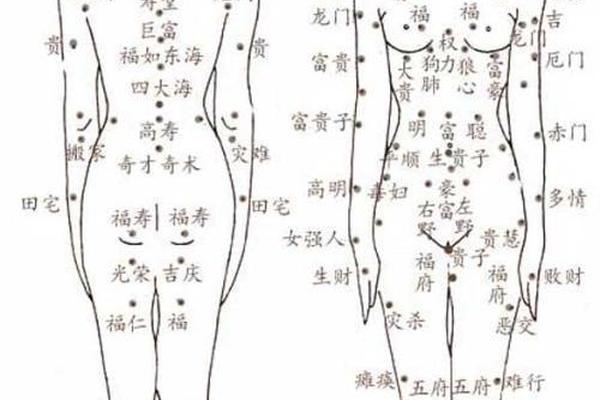

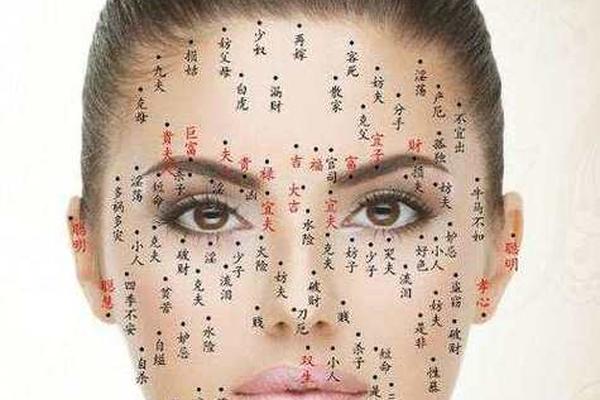

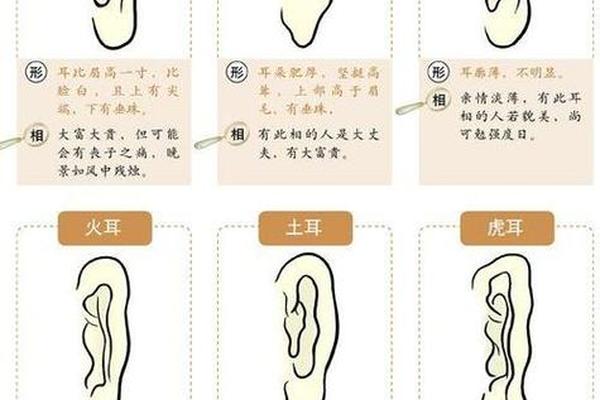

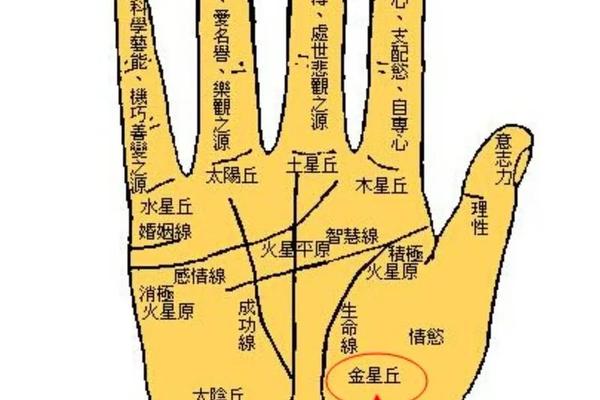

痣相学在中国传统文化中占据特殊地位,《周易》中即有“观相知命”的记载。古代相书《太清神鉴》将面部分为十二宫,认为不同部位的痣象征财富、健康或情感运势。例如,眉中痣被解读为“草里藏珠”,主智慧与贵人运;耳后痣则被视为“隐福痣”,暗藏意外机遇。这种文化基因在现代社会依然活跃,综艺节目中嘉宾的痣相常被赋予“记忆点”功能,如《非诚勿扰》早期女嘉宾谢佳的中性风格与眉间痣形成视觉符号,强化了观众对“1号位”的认知。

从社会心理学角度看,痣的讨论热度折射出公众对“命运可控性”的矛盾心态。一方面,医学普及使大众了解黑色素瘤风险(如《非诚勿扰2》中李香山因脚背黑痣癌变的情节),面相学中的吉凶解读仍被部分群体视为心理慰藉。这种双重认知在明星形象塑造中尤为明显:周深的耳后痣被粉丝称作“音乐精灵的印记”,既符合其空灵声线的艺术人格,也暗合传统相学中“耳后有痣主才艺”的民间说法。

二、周贝痣相的综艺叙事与符号建构

在《非诚勿扰》的舞台设计中,女嘉宾的视觉符号往往与性格标签深度绑定。周贝作为节目中的“告白名场面”主角,其右颊痣成为个人记忆点的核心元素。从传播学视角分析,这颗直径约3毫米的褐色痣通过特写镜头反复强化,形成了“视觉锤”效应——观众无需记住编号或名字,仅凭痣的位置即可完成人物识别。这与节目组刻意打造“类型化女嘉宾”策略一脉相承,如二次元风格的时嘉通过Cosplay服装强化辨识度。

面相学维度上,周贝的颊部痣位于“地库”与“人缘宫”交界处。传统相学认为此处痣象征人际运势,持有者易获异性关注但需防情感纠葛。这一解读与周贝在节目中主动告白却未获男嘉宾选择的剧情形成微妙互文,节目组通过剪辑强化了痣相与情感走向的关联性,使观众产生“命运暗示”的心理投射。值得注意的是,此类叙事策略与江苏卫视“情感+话题”的节目定位高度契合,早在2010年《非诚勿扰》便通过马诺等争议嘉宾实现议程设置,将个体特征转化为社会议题。

三、周深痣相的艺术化解读与健康警示

近期曝光的周深耳后痣图片,展现了明星身体符号的多重解读可能。从医学角度观察,该痣位于耳廓后方发际线边缘,属于黑色素细胞活跃区域。皮肤科研究显示,此类交界痣存在0.5%-1%的恶变概率,需定期监测形态变化。但粉丝群体更倾向于文化象征解读,将这颗痣与周深的音乐成就关联——耳部在相学中主“采听官”,耳后痣被引申为“天籁之音的物理烙印”,甚至有粉丝创作同人漫画,将痣描绘成“接收宇宙频率的微型天线”。

这种艺术化解构反映了当代青年文化的创造性思维。与《非诚勿扰》女嘉宾的痣相被节目叙事框架限定不同,明星痣相的解读更具开放性与互动性。社交媒体上,周深的神秘小痣话题衍生出星座分析(水瓶座创新特质)、声波模拟图(痣位置与高频共振关系)等跨界讨论,形成“科学考证+文化想象”的混合话语体系。这种趋势与Z世代追求个性化符号表达的心理需求密切相关,也提示娱乐工业中身体符号的商业价值开发路径。

四、科学认知与传统文化的平衡之道

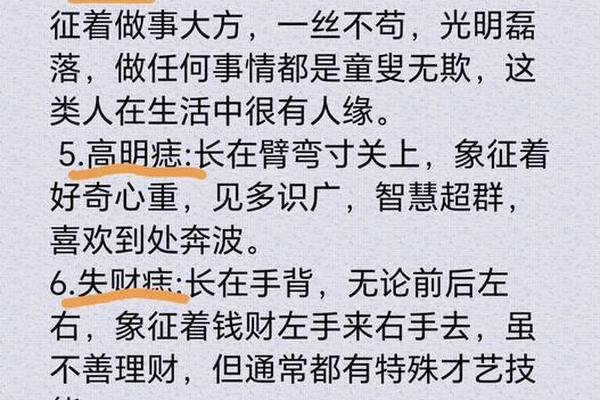

面对痣相文化的复兴,医学界呼吁建立理性认知框架。黑色素瘤的发病率虽仅为十万分之一,但早期识别至关重要。ABCDE法则(不对称、边缘不规则、颜色不均、直径超6毫米、进展变化)成为皮肤科普及教育的重点。值得关注的是,现代点痣技术已形成完整护理体系,如激光术后需坚持12个月疤痕修复期,使用硅酮贴抑制增生,这与传统“点痣改运”的民俗形成技术性对话。

文化研究学者指出,痣相讨论的热度实质是现代社会“风险焦虑”的转移表达。当个体面对婚恋竞争(如《非诚勿扰》女嘉宾)、职业压力(如歌手声带健康)等不确定性时,身体符号的吉凶解读成为一种心理缓冲机制。科学的健康管理与文化的心态调节需并行:既需普及皮肤癌筛查知识,也应尊重民俗文化的情感价值,避免陷入“科学霸权”或“迷信盲从”的极端。

从周贝的颊痣到周深的耳后痣,这些微小体征引发的讨论远超生理范畴,成为观察社会文化心理的棱镜。节目制作方通过视觉符号强化人物记忆,粉丝群体借助面相学建构艺术想象,医学界则致力于风险科普,三者共同构成多元话语交织的现代图景。未来研究可深入探讨痣相文化的代际认知差异,或结合脑科学实验验证“身体符号记忆度与人物好感度的相关性”,为娱乐产业的人设塑造提供跨学科依据。对于公众而言,在品味这些“命运小斑点”的趣味隐喻时,不忘定期皮肤检查,或许才是对传统文化与科学精神的最佳致敬。