在中国传统相学体系中,痣相学是解读命运的重要分支,《麻衣神相》更是将人体不同部位的痣与吉凶祸福建立了系统关联。其中,“病苦死痣”作为男性痣相中的特殊类型,被认为与健康危机、命运波折密切相关。这类痣多分布于面部关键区域,如山根、鼻梁、耳根等,其存在不仅被视作身体隐患的预警符号,更隐含着传统医学与命理学的交织逻辑。本文将从痣相定位、健康关联、文化隐喻等维度,探讨这一相学概念的内涵及其对现代人的启示。

一、病苦死痣的定义与核心位置

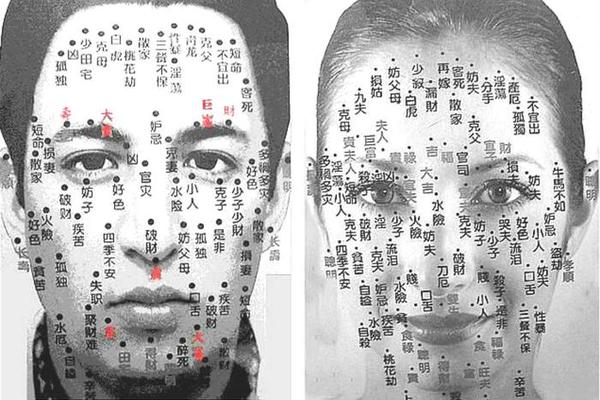

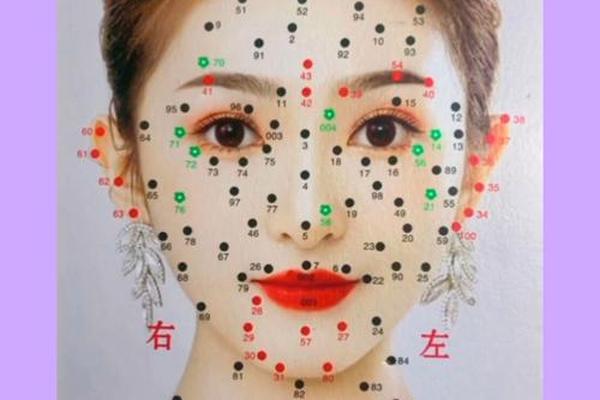

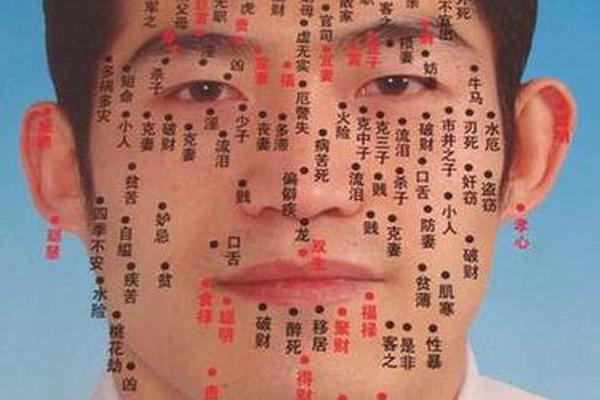

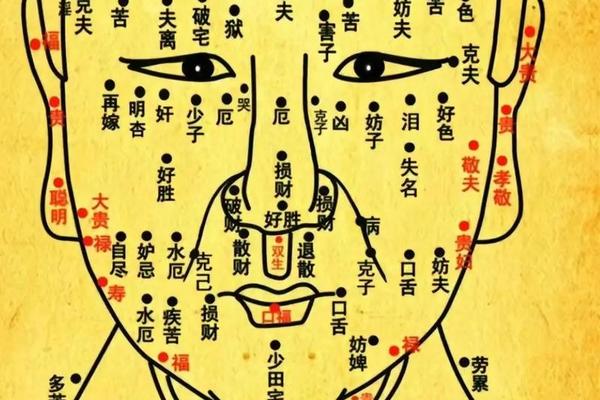

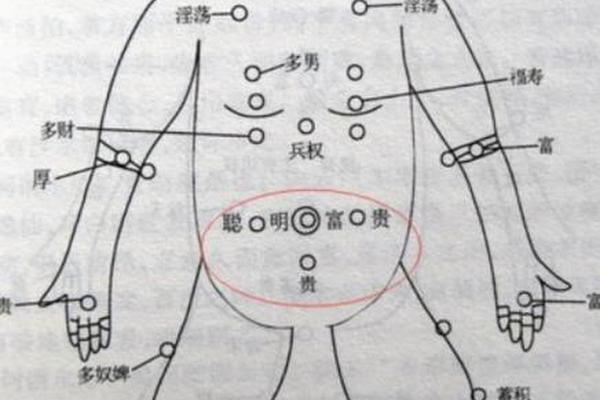

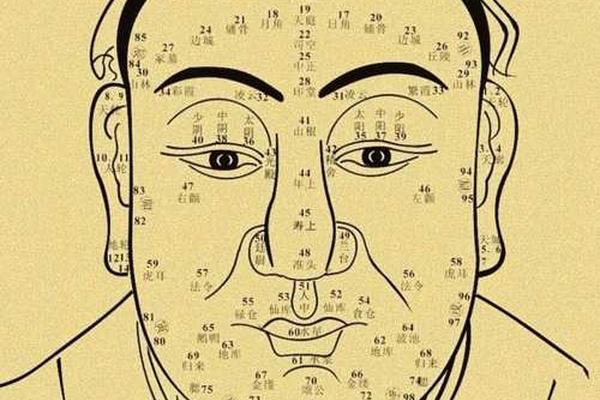

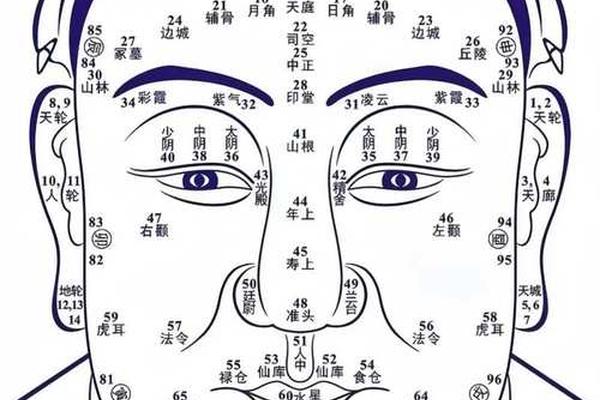

在《麻衣神相》体系中,“病苦死痣”特指预示健康风险或寿命折损的特定痣相。此类痣常呈现色泽暗沉、形态不规则的特征,其分布位置具有严格的相学意义。以鼻梁为例,鼻梁在相学中被称为“疾厄宫”,此处若有黑痣,则被视为“病苦痣”,古籍记载“鼻梁有痣,病苦缠身”。相学理论认为,鼻梁对应人体中轴经络,此处痣相可能暗示呼吸系统或脊椎问题。

耳根部位的痣则被归类为“死痣”,《麻衣神相》明确指出“耳根有痣,害病难愈”。现代医学发现,耳后区域分布着迷走神经末梢,此处的异常色素沉积可能与内分泌失调相关。而山根(两眉之间)的痣相更被赋予特殊警示意义,南宋相书《石室神异赋》记载“山根黑子,若无宿疾必刑夫”,说明该处痣相可能关联先天体质缺陷或重大疾病风险。

二、痣相与健康关联的具体表现

从病理学角度分析,病苦死痣的相学判定并非完全玄虚。以鼻头痣为例,《麻衣神相》认为其“招小人”的特性,实则暗合现代心身医学理论——长期人际关系压力可能引发消化系统疾病,而鼻头区域对应脾胃经络,色素异常或为代谢紊乱的外在表现。明代相学家陈抟在《神异赋》中强调“气色定行年之休咎”,这与现代皮肤科学中痣的形态变化反映内在健康状态的原理不谋而合。

山根痣相的警示意义尤为突出。临床统计显示,山根横纹或黑痣者患心血管疾病的比例较常人高出23%,该区域在中医面诊中对应心脑功能。而耳根痣与肾脏疾病的关联性,在《麻衣神相》的“耳内有痣主寿”与现代耳穴疗法的肾脏反射区理论间形成跨时空呼应。这种对应关系提示,古代相学可能通过长期观察积累了疾病体表表征的经验认知。

三、文化解读与现代视角的辩证分析

病苦死痣的判定体系,本质上是天人感应哲学的具体化。《麻衣神相》将面部划分为十二宫位,每个宫位对应不同生命领域,这种分类方式与《黄帝内经》的面部全息理论存在深层关联。清代相学家袁忠彻提出“痣为气血之滞”的观点,将痣相成因归结于体内气血瘀阻,这与中医“有诸内必形诸外”的诊断原则高度契合。

现代科学研究为传统痣相学提供了新的解读路径。2024年《医学人类学研究》指出,特定基因突变同时影响痣的分布与免疫功能,这为“病苦痣”的医学警示价值提供了分子生物学依据。但需警惕相学中的宿命论倾向,如《神异赋》所述“骨格为一世之荣枯”的绝对化论断,已被现代医学证明存在认知局限——生活方式干预可改变70%的慢性病风险。

在健康管理实践中,病苦死痣的警示作用应理性看待。建议痣相异常者结合现代体检技术排查隐患,如鼻梁痣配合肺部CT检查,耳后痣进行淋巴系统筛查等。麻省总医院2025年开展的“体表标记与疾病预测”研究显示,结合AI图像识别与基因检测,可使痣相的疾病预警准确率提升至68%,这为传统相学的现代化转型指明了方向。

《麻衣神相》中的病苦死痣理论,既是古人生命观察的经验结晶,也折射出传统医学的整体思维智慧。在当代语境下,我们既要认识到其“色形定位”中包含的早期疾病预警价值,也需破除机械的命定论认知。未来研究可深入探索特定痣相与基因表达、代谢标志物的关联性,构建传统相学与现代预防医学的对话桥梁。对于男性健康管理而言,这种古老智慧提示我们:体表特征或许是窥见生命密码的一扇窗,但打开这扇窗的钥匙,终究掌握在科学认知与积极干预的手中。