每个人的皮肤上都点缀着形态各异的痣,这些由黑色素细胞聚集形成的斑点,既是遗传的馈赠,也承载着时光的印记。民间常有"相由心生"之说,认为痣的位置与命运息息相关,而当痣突然消失时,有人视其为吉兆,有人则忧心健康隐患。科学视角下,痣的消退既可能是生理代谢的自然结果,也可能是健康危机的预警信号。揭开这颗小斑点背后的复杂机制,既是对生命密码的解读,更是对健康管理的深刻启示。

自然消退:皮肤代谢的无声演绎

人体皮肤作为最大的器官,其新陈代谢机制可导致痣的渐变式消退。研究表明,约7%的痣会伴随年龄增长自然褪色,其过程常经历"颜色淡化-边缘模糊-表皮平整"三个阶段。这一现象与表皮层黑色素细胞活力衰退密切相关,当细胞停止分泌色素颗粒时,痣便如同褪色的水墨画逐渐融入肌肤背景。

激素水平对痣的演变具有显著调控作用。孕期女性因雌激素激增常出现痣体颜色加深,但分娩后随着激素回落,近30%的妊娠相关痣会发生褪色甚至完全消失。青春期少年也常观察到类似现象,这与生长激素引起的皮肤细胞更新速率变化直接相关。这种激素驱动的消退过程,本质上反映了人体内分泌系统与皮肤微环境的精妙互动。

病理警示:消退背后的健康危机

约0.3%的痣消退案例与恶性病变相关。当免疫系统识别到癌变细胞时,可能启动自体清除机制导致痣体消退,但此时癌细胞往往已通过淋巴系统转移。医学研究证实,黑色素瘤患者中有2.7%会出现原发灶自发消退现象,这种"假性康复"常延误诊疗时机。快速消退的痣需警惕ABCDE法则:不对称性、边界模糊、颜色混杂、直径超6毫米、短期形态演变。

临床案例显示,外伤性消退的痣存在更高恶变风险。反复摩擦导致痣细胞受损可能诱发基因突变,足底、腰带区等易摩擦部位的痣若突然消失,其癌变概率较其他部位高出5倍。这种特殊消退机制提示,看似无害的物理刺激可能成为癌变的催化剂。

干预手段:主动消除的双刃剑

现代医学提供了激光消融、冷冻治疗等精准祛痣技术,但最新研究揭示,过度干预可能破坏皮肤屏障功能。统计显示,接受非必要祛痣治疗的人群中,23%出现色素沉着异常,8.5%产生永久性瘢痕。专科医生强调,直径小于3毫米、非暴露部位的稳定痣体,其自然消退的长期安全性优于人工干预。

民间流传的草药点痣法存在显著风险。实验证实,狗尾草等植物汁液虽具暂时性腐蚀作用,但其引发的炎症反应使痣细胞恶变概率提升12倍。这些非正规操作不仅难以根除深层痣细胞,更可能掩盖早期癌变征兆,造成不可逆的健康损害。

身心关联:生物标记的情绪密码

虽然"相由心生"缺乏科学依据,但心理压力确实会影响痣的演变轨迹。持续应激状态可导致皮质醇水平升高,抑制皮肤免疫功能的研究显示,长期焦虑人群的痣消退速度较常人快40%,这可能与神经肽物质改变黑色素细胞微环境相关。这种生理-心理的跨系统作用,为心身医学研究提供了新视角。

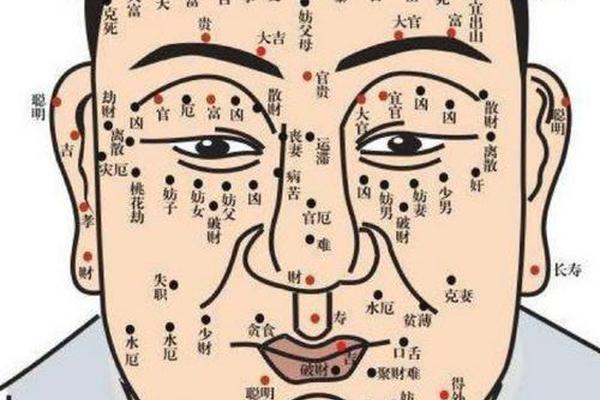

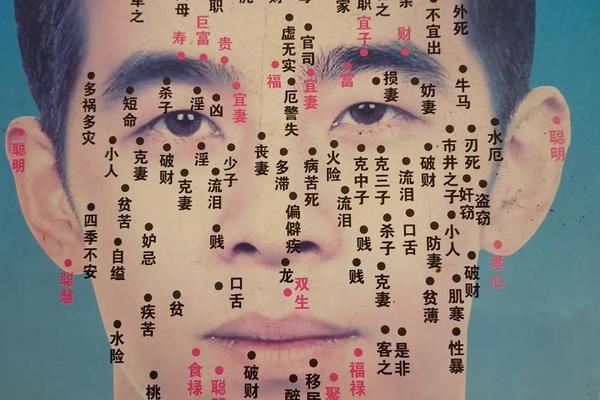

传统文化赋予痣的象征意义仍在现代社会中延续。面相学中的"苦情痣""富贵痣"等概念,虽被证实为文化建构,但心理学调查发现,相信痣相学说的人群对痣体变化的关注度高出普通人群3.2倍,这种认知差异直接影响其就医行为。如何在尊重文化传统的同时传播科学健康理念,成为公共卫生领域的新课题。

消失的痣与生命的启示

皮肤上这些微小印记的存亡变迁,折射出人体复杂精密的调控系统。自然消退的痣如同生命长河中的涟漪,记录着新陈代谢的永恒律动;而异常消失的痣则是健康预警的烽火,呼唤着科学认知的觉醒。在医学技术日新月异的今天,我们既要警惕盲目干预带来的风险,也需建立对皮肤变化的科学认知体系。未来研究可深入探索痣消退的分子标记物,开发无创检测技术,让每个微小变化都能成为守护健康的密码。正如皮肤科权威梅奥诊所所言:"对身体的细微观察,是对生命最深切的关怀。