在传统文化中,痣相学承载着人们对命运的窥探与敬畏。古人将面部或身体的痣视为“上天垂相”,通过其位置、形状与色泽推测吉凶祸福。随着现代医学的进步,“平的黑点是否算痣”这一命题,逐渐演变为科学与玄学交织的争议焦点。这类无明显凸起、色泽暗淡的皮肤印记,既可能被传统相学归为“恶痣”,也可能被现代医学视为普通色斑或潜在健康隐患。这种认知的割裂,折射出人类对未知领域的永恒探索。

面相学中的痣与黑点之辨

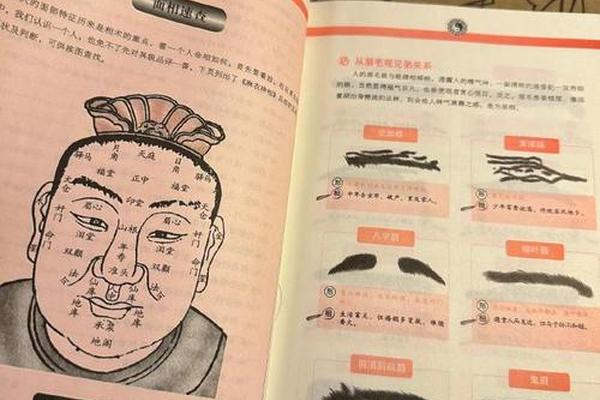

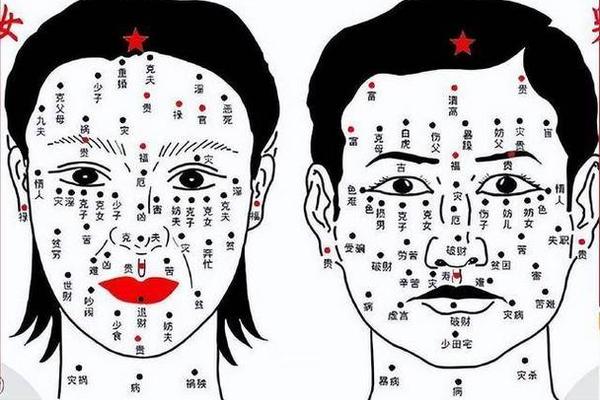

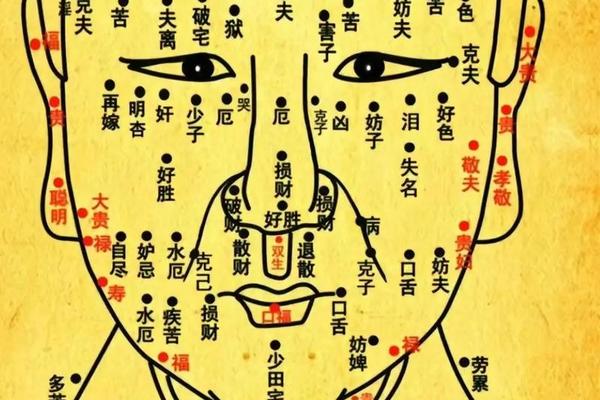

传统相学对痣的定义存在严格标准。古籍《相理衡真》强调“痣宜藏不宜露”,认为隆起饱满、色泽纯黑的痣为“活痣”,象征福运;而平坦晦暗的则属“死痣”,主凶厄。网页21明确指出,吉痣需满足“凸、亮、黑、正、毛”五大特征,其中“凸”指明显隆起,“毛”则指痣上生长毛发。相较之下,平的黑点因缺乏立体感,常被归入“恶痣”范畴。

但相学体系内部也存在分歧。网页13提到,相学中部分流派认为平的黑点需观察动态变化:若逐渐变大或凸起,则转化为痣;若长期稳定,则可能仅是色斑。这种动态视角将面相学从静态符号解读推向更复杂的生命观察维度,暗示人体标记与命运存在互动关系。

平黑点的医学界定与相学意义

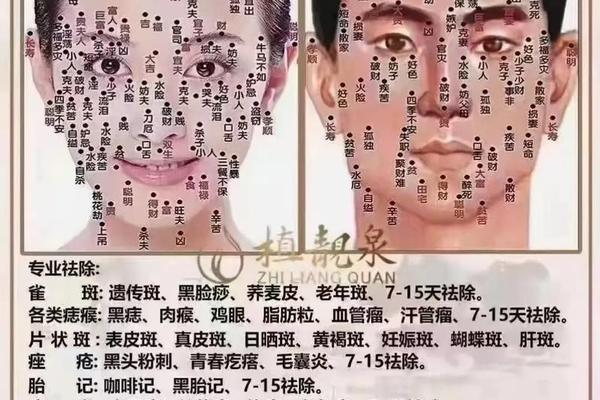

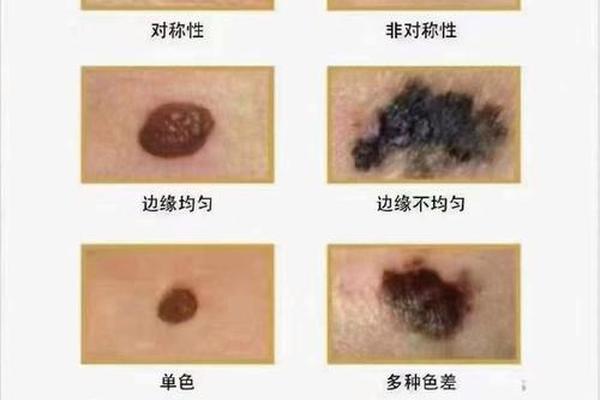

现代医学对平的黑点有更精细的分类。网页44指出,平的黑点可能是黑色素痣、交界痣或单纯性色斑,需通过边缘规则度、颜色均匀性等特征鉴别。研究显示,直径超过5毫米、边缘模糊的平斑存在恶变风险(网页46)。这与相学“色泽混浊者皆凶”的论断形成微妙呼应——两者都强调颜色与形态的观察,但医学关注病理风险,相学侧重命运征兆。

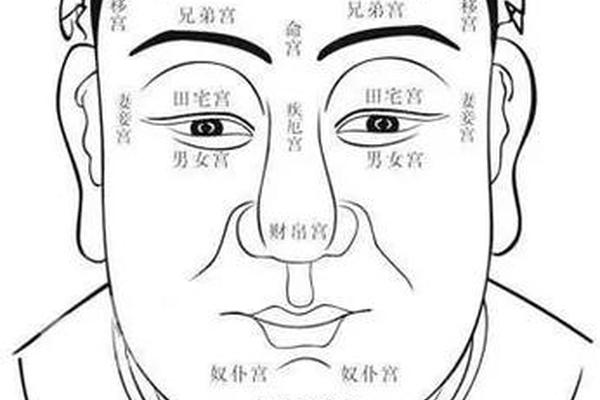

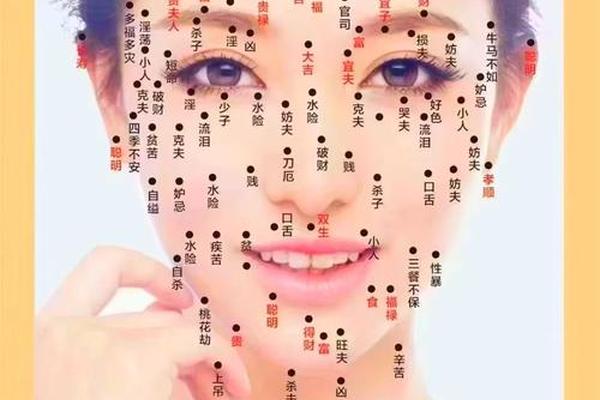

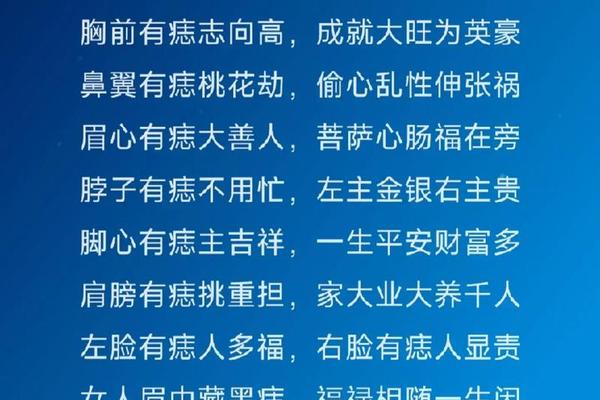

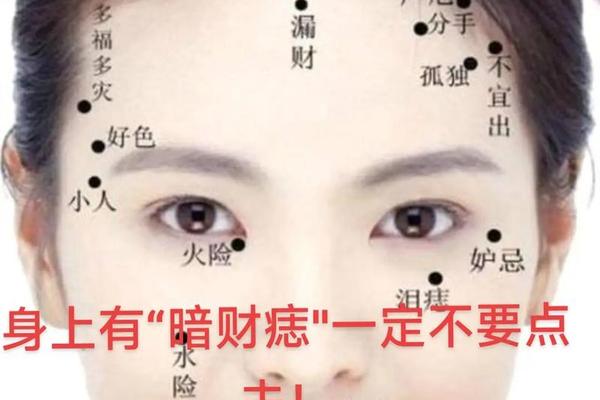

在相学实践中,平黑点常被赋予特殊寓意。例如网页1提到,眼尾平黑点主“命犯桃花”,而鼻旁平斑则象征“好淫破财”。这种解读建立在对人体部位象征意义的系统性建构上:眼尾属“夫妻宫”,鼻翼主“财帛宫”,每个区域的平斑都被纳入既定的命运叙事框架。但网页22的案例警示,过度依赖此类解读可能延误恶性黑色素瘤的诊治。

痣相吉凶的判断标准与黑点的特殊性

传统吉凶判断存在明显二元对立。网页54提出“肉痣主贵,黑痣主厄”的论断,将颜色作为核心指标;网页21则细化出“凸吉平凶”“亮吉暗凶”等十二项标准。值得注意的是,这些标准多源自经验归纳而非实证研究。例如“平中带凹”被视作凶兆,可能与古代观相者发现此类皮肤异常多伴随健康问题有关。

平黑点的特殊性在于其“阈限状态”。它既不符合传统吉痣的饱满形态,又比普通色斑更具命运象征色彩。网页13记载的相学争议正源于此:有相师认为平斑是“未成熟的痣”,象征潜在危机;也有学派将其看作“天机隐现”,需结合生辰八字综合判断。这种不确定性反而强化了其在民间信仰中的神秘地位。

科学视角下的痣相解读

现代医学通过ABCDE法则(网页46)为痣相学注入新内涵。原本象征“破财”的边缘不规则黑点,在医学语境中转化为黑色素瘤的预警信号;相学中的“色泽浑浊”对应着病理性的色素分布异常。网页22记录的临床案例表明,将医学指征与传统相学结合,能提升公众对皮肤病变的警觉——当“夫妻离散”的面相警示与“病灶转移”的医学诊断产生共振,健康科普获得更有效的传播路径。

但科学理性与传统玄学存在根本冲突。网页79强调,普通痣与黑色素瘤的鉴别需依赖组织病理学检测,这与相学“观形断运”的直觉判断截然不同。值得思考的是,当代医学正通过大数据分析痣的位置与疾病关联(如网页46统计肢端痣恶变率较高),这种基于实证的研究方法,或将为传统痣相学提供新的转化路径。

平黑点的面相争议本质是认知范式碰撞的缩影。传统相学构建的符号系统,为人类提供理解命运的心理框架;现代医学建立的病理模型,则从物质层面解构神秘主义。二者在“观察皮肤标记”的起点交汇,却在价值取向上分道扬镳。当前研究需突破三个维度:其一,开展跨学科实证研究,验证传统痣相说法的统计学意义;其二,建立中西医结合的皮肤标记评估体系,整合ABCDE法则与相学经验;其三,推动公众教育,在尊重文化遗产的同时破除健康认知误区。唯有在科学与人文的对话中,这颗跨越千年的“命运之痣”才能显现其完整真相。