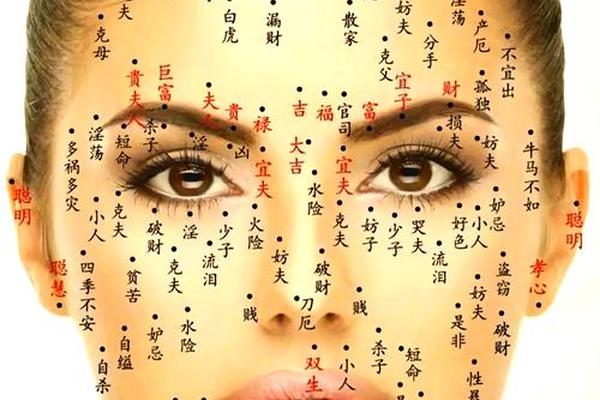

在中国传统面相学中,痣的位置、形态和颜色常被赋予吉凶寓意,其中“短命痣”的概念尤为引人关注。这类痣相被认为与健康隐患或寿命长短相关,而现代医学则从病理角度分析痣的变化机制。近期,部分人发现下巴的痣突然消失,这种现象既可能源于皮肤自然代谢,也可能暗藏健康警示。本文将从痣相学的文化解读、医学视角的病理分析以及痣消失的潜在原因三方面展开探讨,试图在传统智慧与现代科学间建立对话。

一、痣相学中的“短命”暗示

传统面相学将特定部位的痣视为健康预警。例如,人中的痣被认为与泌尿系统和生育能力相关,若呈现暗沉色泽,可能预示肾气不足或生殖系统疾病。法令纹处的痣若短浅未过嘴角,则象征劳碌命格,易因积劳成疾导致早衰。脚底痣因长期摩擦可能诱发癌变风险,相学中更将其与冲动性格引发的意外伤害相关联。

现代研究部分印证了这些观察。德国医学界发现痣的数量与端粒体长度存在关联,每增加25颗痣,端粒体长度相当于年轻2-3岁,但痣的异常变化(如边缘模糊、颜色混杂)确实可能提示黑色素瘤风险。这与相学中“恶痣”概念不谋而合——晦暗杂色的痣往往对应更高健康风险。

二、痣的形态与健康关联

痣的吉凶判断需综合颜色、形状、位置三要素。传统认为“黑如漆、赤如泉”的正色痣为吉,而青灰、咖啡色等杂色则为凶。以鼻梁痣为例,其红色可能反映心血管问题,暗黑色则提示消化系统隐患。从解剖学角度看,鼻部血管神经密集,此处色素异常可能与内脏功能存在神经反射关联。

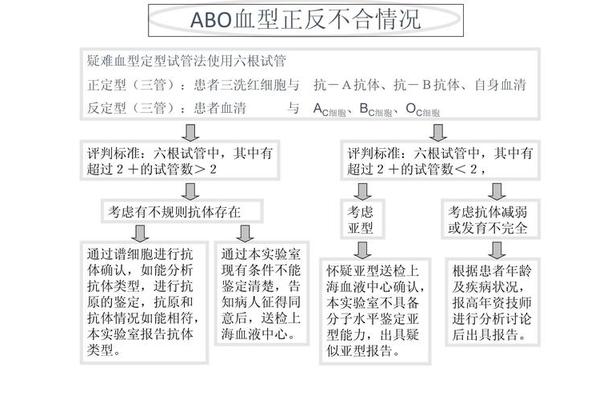

临床数据显示,短期内快速增大或褪色的痣需高度警惕。美国皮肤癌基金会指出,约20%-40%的黑色素瘤源于原有痣的恶变,特别是直径超过6毫米者风险骤增。这与相学强调观察“痣型变化”的理念形成呼应,两者均强调动态监测的重要性。

三、下巴痣消失的深层机制

下巴在相学中代表晚年运势,此处痣的突然消失可能引发多重解读。从生理层面看,皮肤代谢加速、激素水平波动(如妊娠期雌激素变化)或轻微外伤导致的表皮更替,都可能使浅表痣自然消退。伦敦大学研究发现,30%的良性痣会随年龄增长逐渐淡化,这与真皮层黑色素细胞活性减弱有关。

但病理性消失更需警惕。若伴随痣边缘扩散、瘙痒出血,可能提示黑色素瘤转移。医学案例显示,部分恶性痣在表皮层消退后,癌细胞已通过淋巴系统扩散。美国皮肤病学会建议采用“ABCDE法则”评估痣的变化:不对称(Asymmetry)、边界模糊(Border)、颜色混杂(Color)、直径过大(Diameter)、快速演变(Evolution)。

四、传统相学与现代医学的对话

将痣相学完全归为迷信有失偏颇。中医“内外相应”理论认为,体表征象与内脏功能存在映射关系,这与现代“皮肤-内脏反射”学说存在相通之处。例如,耳垂饱满者在相学中象征福寿,医学研究则发现其与冠状动脉健康呈正相关,因耳垂胶原蛋白流失速度可反映全身血管老化程度。

但在实践层面需理性甄别。相学强调的“印堂发黑”实为局部毛细血管收缩导致的肤色改变,可能与缺氧、疲劳等生理状态相关。建议结合皮肤镜检测与血液检查,建立更科学的健康预警体系。对于下巴痣消失现象,既不必过度恐慌,也需排除病理因素,可借助皮肤CT或活检明确性质。

总结与建议

痣相学作为传统文化遗产,其观察视角为现代医学提供了独特的症状监测思路。对于“短命痣”的解读,应摒弃绝对化的吉凶判断,转而关注其反映的潜在健康信号。建议公众:

1. 建立皮肤档案,每季度拍照记录痣的形态变化

2. 对摩擦部位(如脚底、腰带区)的痣优先进行医学检查

3. 结合基因检测(如CDKN2A基因突变筛查)评估黑色素瘤风险

未来研究可深入探索特定痣位与器官功能的生物关联机制,在文化传承与科学实证间架设更坚实的桥梁。