传统相学与现代经验的交融:马未都的相术智慧

相学作为中国传统文化的一部分,承载着古人对命运的探索与解读。收藏家马未都结合文物鉴定的经验与人生阅历,将面相、手相与痣相视为捕捉人性与命运密码的“非语言符号”,形成了独特的观察体系。他认为,人的外在特征不仅是生理的呈现,更是内在经历与性格的映射,这一观点在当代社会依然具有深刻的启示意义。

面相的自我塑造与社会映射

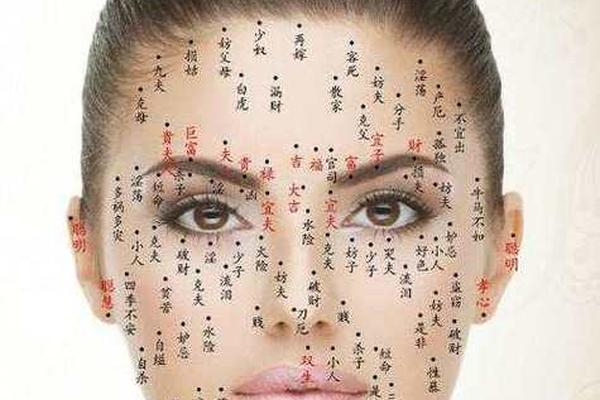

马未都提出“四十岁前面相由父母定,四十岁后由自己造”的核心观点。他认为,人的前半生受遗传与原生环境影响,但中年后,经历、心态与选择逐渐刻入面容。例如,他在分析演员孙俪时指出,其江南清秀的面相与陕西大气的角间存在文化错位,暗示地域特征与个人气质的关联性。这种观察不仅基于传统相学,更融入了对历史文化的理解——正如文物鉴定需解析器物背后的时代信息,面相亦是社会与个体互动的产物。

眼神在面相中的重要性被马未都反复强调。他称“眼神不定者不可深交”,刑警审讯与算命异曲同工,皆是通过捕捉细微表情突破心理防线。现代心理学研究显示,眼神闪烁与欺骗行为存在相关性,这与马未都的实践经验不谋而合。他进一步指出,商人面相需“富贵可信”,这与传统相学中“鼻主财”的论断呼应,但更强调后天经营中诚信积累对容貌的改造。

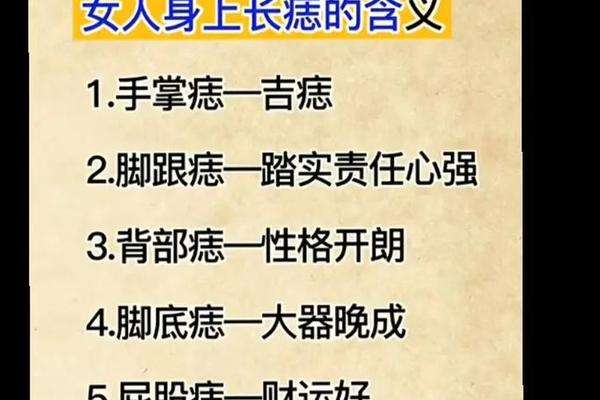

痣相与命运的隐秘关联

痣相在马未都的体系中兼具病理与命理双重属性。他虽未直接论述具体痣位吉凶,但其观点与《面相十二宫》等古籍相契合。例如,中医认为耳部痣象反映肾功能,而相学则将其解读为晚年福泽的象征。这种生理与命理的交叉解释,体现了传统相学的实用主义逻辑——通过外在特征推断内在状态,再延伸至命运预测。

现代医学视角下,痣的形成与内分泌、遗传相关,但马未都强调“痣相需辩证看待”。例如山根(鼻梁根部)痣可能预示中年事业波动,实则对应心脏健康风险;法令纹痣关联父母缘薄,实则反映家庭关系对心理的长期影响。这种将生理特征与人生经历捆绑的解读方式,既是对传统命理的重构,也是对个体生命轨迹的隐喻式总结。

手相与人生轨迹的动态解读

手相在马未都看来是“劳动与思维的历史档案”。他提出,掌纹深浅可区分脑力与体力劳动者,而老茧位置则记录职业习惯。这与现代人类学中“身体作为文化载体”的理论相呼应。例如,程序员指尖磨损与书法家中指茧痕,皆是时代分工的具象化痕迹。马未都将文物辨伪的“痕迹学”思维应用于手相分析,强调真实生活留下的印记最可信。

对于掌纹的解读,他主张“动态观察法”:初期通过基础特征建立信任,再根据对方反应调整说辞。这种互动式相术,实则是心理博弈的过程。心理学研究证实,人对模糊信息的认同倾向(巴纳姆效应)使手相具有心理暗示功能。马未都的经验揭示,相师不仅是解读者,更是引导者,通过语言艺术激活对方的自我验证机制。

相学智慧的现代启示

马未都的相术体系融合了文物鉴定的经验主义与传统相学的象征系统。他将面相视为“人生年轮”,手相为“行为图谱”,痣相为“命运路标”,构建起多维度的观察模型。这种跨领域的思维模式,为传统文化注入了新的生命力——在人工智能时代,面部识别技术已能分析微表情,而手部动作捕捉正在应用于心理评估,传统相学中的经验智慧与现代科技的交叉研究或将成为新方向。

相学的局限性亦需正视。马未都坦言,早年因排斥“以貌取人”而吃亏,后转为理性观察,这提示我们:外在特征仅是认知的起点,而非终点。未来研究可结合大数据分析,验证相学论断的统计学意义,或在神经科学层面探索面容与性格的生物学关联,使古老智慧与实证科学展开对话。

从马未都的相术哲学中,我们看到的不仅是对命运的揣度,更是对人性的深刻洞察。他将文物鉴定中的信息解码能力迁移至相学领域,创造性地架起了传统智慧与现代经验的桥梁。在科学与玄学并存的今天,这种观察方式提醒我们:真正的“命运密码”,既镌刻在面容掌纹之间,更书写于每一次选择与修行之中。或许正如马未都所言:“四十岁后的面相,才是人生真正的答卷。”