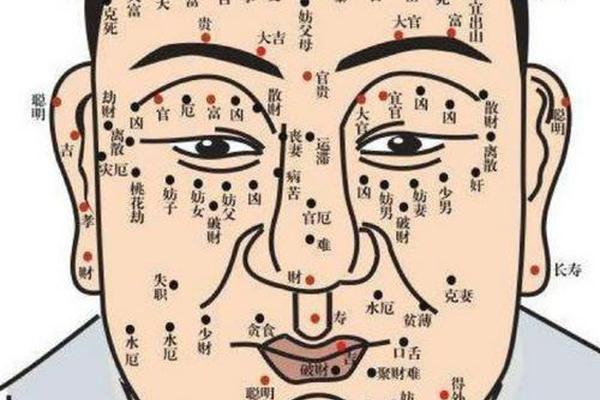

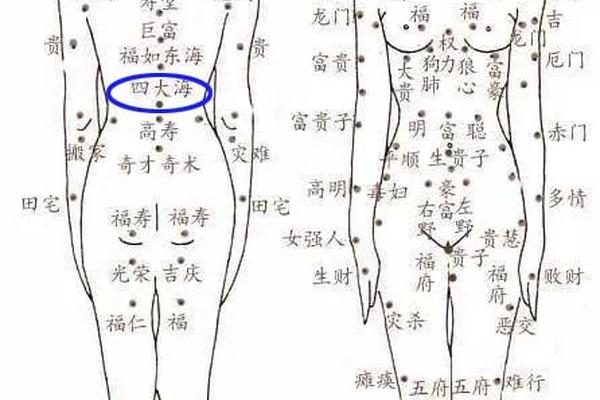

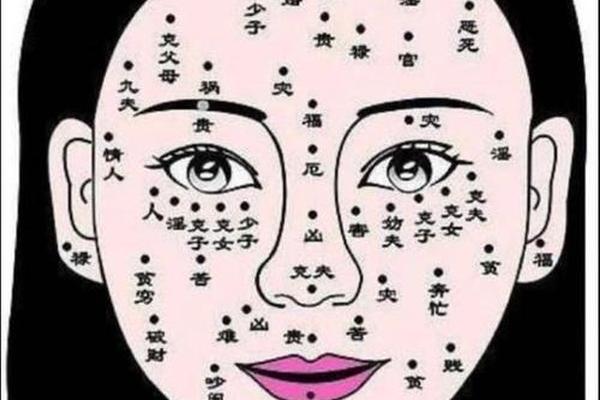

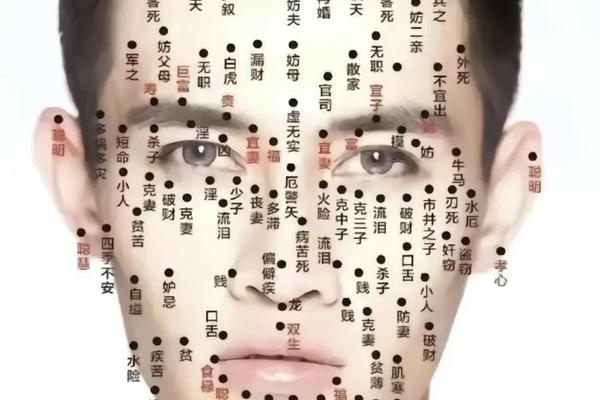

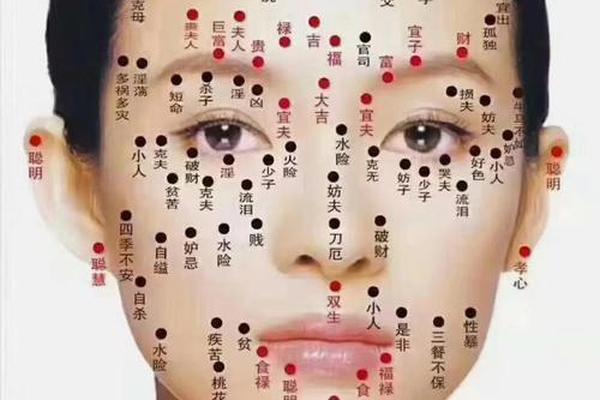

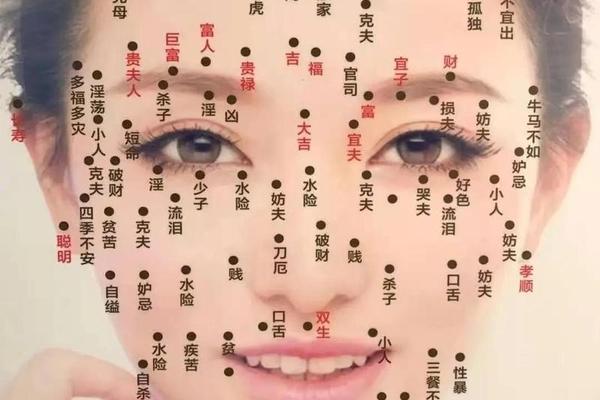

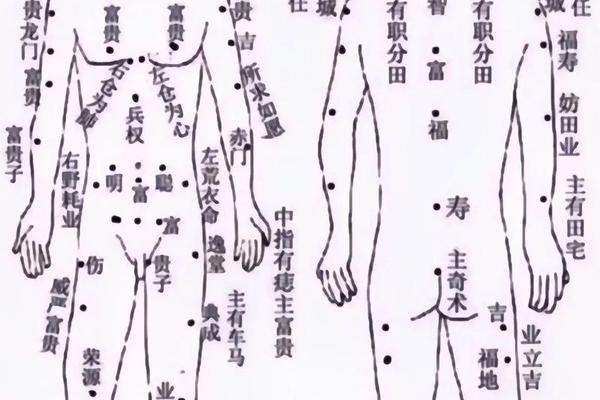

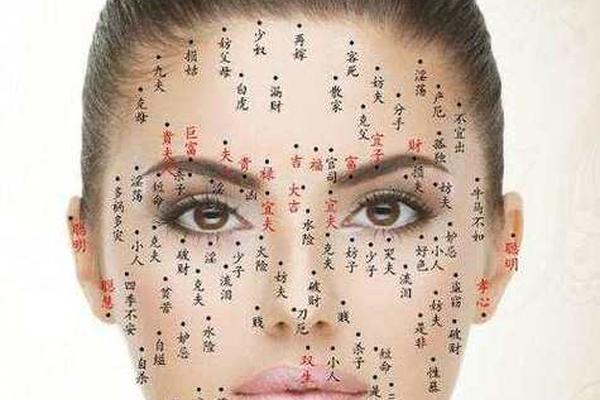

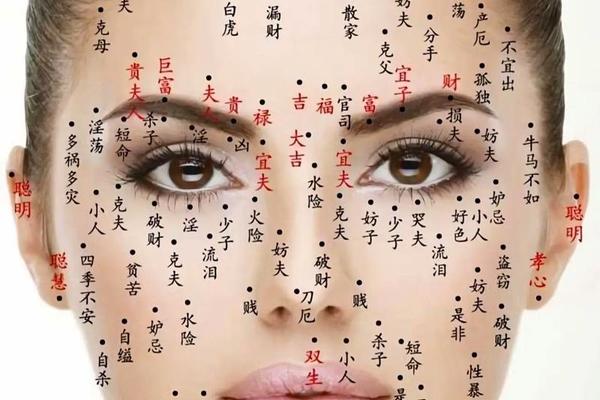

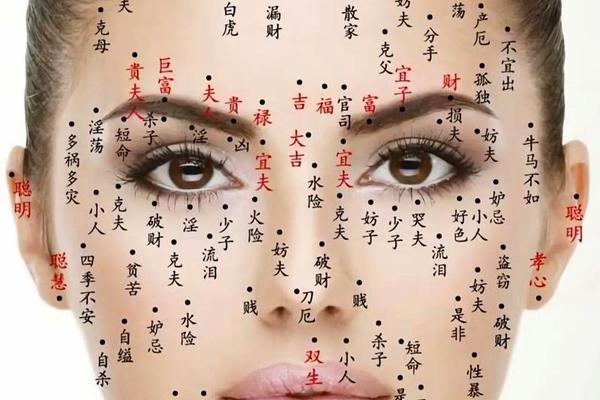

在人类对命运的探索中,身体上的痣始终被赋予神秘色彩。中国古代《相理衡真》将痣比作“璧玉之瑕玷”,认为其色泽与位置暗生密码;古希腊亚里士多德甚至通过毛发质地推断性格。这种跨越文明的共通性,揭示了人类对“以形窥命”的集体文化想象。相学体系中的痣,不仅是皮肤上的色素沉积,更被解读为命运轨迹的显性符号——从眼尾的“桃花痣”到额间的“官禄痣”,每一处标记都被编织进复杂的命理叙事中。

现代医学将痣定义为黑色素细胞的聚集,但相学视角下,痣的吉凶判断形成了一套精密规则:以“黑如漆、赤如泉,白如玉”为善痣标准,结合大小、凹凸、毛发等要素综合判定。例如眉毛藏痣被视作“大吉之相”,因其兼具隐蔽性与毛发生长的双重吉祥属性;而鼻旁痣因处于五官枢纽,常被解读为轻浮之兆。这种将人体部位与道德评价挂钩的逻辑,实则是古代天人感应思想的具象化表达。

二、科学视角下的祛魅与验证

现代医学研究彻底颠覆了痣相学的病理认知。妙佑医疗国际指出,痣的形成主要与遗传、紫外线暴露相关,直径超过6毫米或快速变化的痣需警惕皮肤癌风险。2025年中医研究进一步揭示,痣的生成涉及气血失调、湿热内蕴等生理机制,与命运并无直接关联。值得关注的是,英国遗传学家发现痣的数量与端粒长度呈正相关,痣多者可能具有延缓衰老的生物学优势,但这与相学中的“富贵长寿”说存在本质差异。

心理学实验则揭示了“以貌取人”的认知机制:人类能在0.1秒内通过面部特征判断外向性等性格特质,这种直觉准确性源于睾酮水平影响面部宽高比的生理关联。例如宽脸男性在冰球运动中表现出更强攻击性,恰与相学“颧骨痣主权势”的论断形成有趣映照。但需明确,这种相关性不等于因果性,更不能简单等同于命定论。

三、文化符号与社会心理建构

痣相学在当代的持续传播,折射出深层的社会心理需求。调查显示,62%的受访者曾因面相特征调整职业选择,其中“眉间痣主成功”的传说最受创业者青睐。这种现象实则符合罗伯特·金·默顿提出的“自证预言”理论:社会对特定痣相的期待,会引导个体行为向预期方向靠拢。例如被认为“热心公益”的眉内痣者,更易获得慈善机构任职机会,从而强化既有标签。

文化传承中的矛盾性尤为显著。尽管95%的皮肤科医生否定痣相科学性,但《全身痣相图解大全》等古籍数字化版本仍保持年均百万点击量。这种传统与现代的碰撞,在美容领域催生出特殊现象:求美者既遵循医美原则点除风险痣,又刻意保留“吉祥痣”作为命运锚点。商业机构巧妙利用这种心理,开发出结合相学元素的智能痣相分析APP,形成产值超20亿的新兴市场。

四、理性认知的现代重构

面对痣相学的去留之争,建立分级认知体系尤为重要。医学层面需严格区分普通痣与黑色素瘤,ABCDE法则(不对称、边界模糊、颜色混杂、直径过大、快速演变)为自我监测提供科学标准。文化层面则可借鉴日本“痣物语”的转化经验,将传统痣相转化为文学创作元素,既保留文化记忆又剥离迷信色彩。

未来研究应聚焦多学科交叉领域:通过大数据追踪十万级样本的痣相特征与人生轨迹相关性;利用fMRI技术解析“以貌取人”的神经机制;开发中医调理方案改善“痣体质”人群的气血状态。教育领域则需加强科学传播,用“端粒长度决定生理年龄”等实证研究替代“头顶痣主逢凶化吉”的模糊叙事。

痣相学作为跨越三千年的文化标本,既是古人认知世界的独特范式,也是现代人理解传统智慧的棱镜。从《尚书》记载到智能算法解读,痣的命运象征意义始终游移在科学验证与文化认同之间。在基因检测可预知疾病风险的今天,我们既不必将痣相奉为人生指南,也无需彻底否定其文化价值。真正重要的是建立“医学防恶变、文化重传承、心理强建设”的三维认知模型,让皮肤上的微小印记,成为连接传统智慧与现代理性的特殊触点。