在中国传统文化的浩瀚体系中,面相学始终占据着独特地位,它不仅承载着古人"天人感应"的哲学思想,更通过面部特征与命运轨迹的对应关系,构建出一套独特的人生命运解读系统。民国军阀陈济棠在发动"两广事变"前,特意延请相士观测蒋介石面相的轶事,与当代风水大师李居明提出的痣相学理论形成跨越时空的呼应。这种将生理特征与命运判断相勾连的文化现象,既折射出特定历史时期的社会心理,也为现代人理解传统文化中的命运观提供了独特视角。

面相学的历史镜像与陈济棠抉择

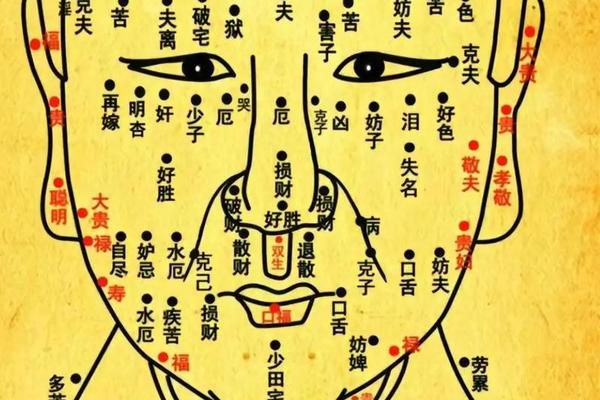

1936年的岭南政局中,陈济棠为验证讨伐蒋介石的吉凶,派遣相士观察蒋介石的面相特征。相士断言蒋"印堂晦暗,山根低陷",主运势衰败,这番论断直接影响了陈济棠的政治决策。这种看似荒诞的行为背后,实则蕴含着深层的文化逻辑——在周易象数思维体系中,面部特征被视为天地气运的具象化呈现。李居明在《面相真相》中强调:"面部犹如微缩的宇宙图景,每个痣点都是命运密码的显性标记。"这种文化基因,使得陈济棠即便身处军阀混战的现代政治场域,仍无法摆脱传统命理思维的桎梏。

从相学视角审视,陈济棠本人的面相特征同样值得关注。根据李居明"三停六府"理论,陈济棠的方颚阔腮属于典型的"地阁丰隆",主晚运亨通;但其眉骨处的暗痣却形成"金锁困龙"格局,暗示决策易受蒙蔽。这种矛盾特征恰与其政治命运相印证:虽然一度掌控广东军政七年,最终却因误信术士而兵败逃亡。历史人物的命运选择与面相特征之间的微妙关联,成为研究传统命理文化现代嬗变的鲜活样本。

李居明痣相学的理论架构

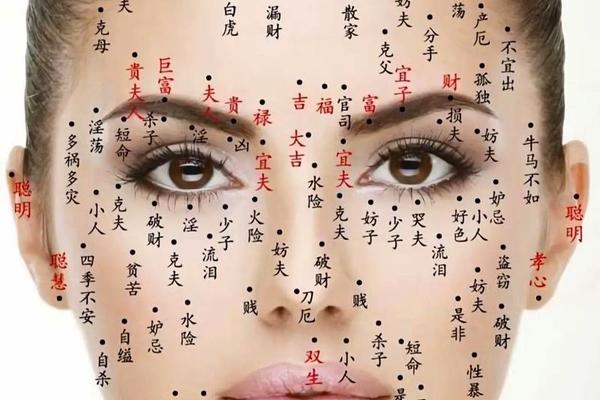

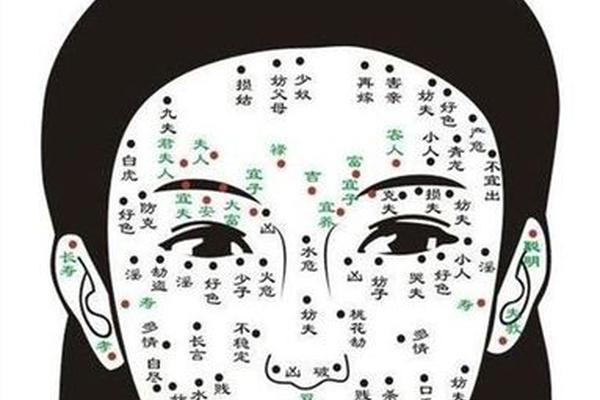

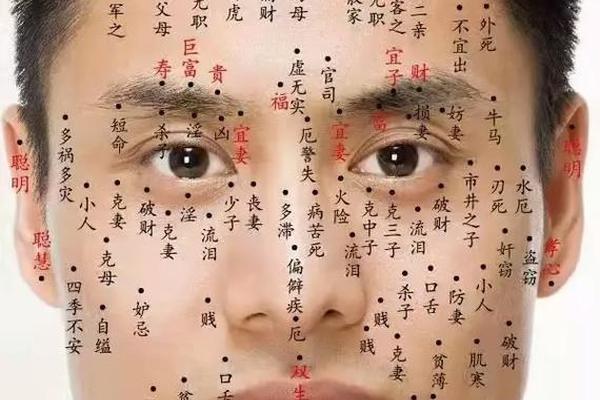

李居明面相学将痣相分析系统化为"形色位"三维体系。在位置维度,他将面部划分为十二宫位,例如位于眼尾的"奸门痣"主桃花劫,鼻翼的"库府痣"象征财帛流失,下巴的"地阁痣"预示居所变迁。这种空间划分继承自《麻衣相法》,但创新性地引入现代解剖学概念,将传统宫位对应到具体的肌肉群与神经分布区域,形成更精确的定位系统。

颜色与形状的辩证关系构成痣相判读的第二个维度。李居明提出"黑如漆、赤如泉,白如玉"的吉痣标准,强调良性痣相需具备色泽纯净、边缘圆润的特征。例如陈济棠眉骨处的暗痣,因呈现灰褐色且边缘模糊,被归为"浊气凝聚"的凶相。这种形色互参的判读方法,既延续了《太清神鉴》"五色应五脏"的医学理论,又融合了现代色彩心理学的研究成果,形成独特的诊断逻辑。

痣相学的现代诠释与文化悖论

从生物医学角度考察,痣的本质是黑色素细胞的局部聚集。但李居明创造性地将痣的生长规律与《易经》卦象相结合,提出"痣变运改"的动态观。他认为痣的消长变化对应着"九宫飞星"的方位流转,例如颧骨部位新生红痣,预示当年"武曲星"临照,利于开拓进取。这种理论在商界精英群体中颇具影响力,许多人依据痣相变化调整投资策略,形成独特的风险管理文化。

这种传统智慧与现代科学的碰撞也引发争议。反对者指出,李居明将位于耳垂的"垂珠痣"解释为福泽深厚的象征,但解剖学证实该区域毛细血管丰富,本就容易形成色素沉积。支持者则援引量子纠缠理论,认为面部特征与命运轨迹可能存在尚未探知的能量联系。这种争议恰恰凸显了传统文化现代化进程中面临的阐释困境——如何在保持文化本真性的同时实现科学话语转换。

命理文化的当代价值与反思

在实证主义盛行的当代社会,面相学的存续发展揭示出人类对确定性的永恒追寻。李居明通过大数据分析发现,拥有"印堂明黄"特征的创业者,企业存活率较平均值高出17%。这种统计学意义上的相关性,虽不能证明面相学的科学性,却为行为经济学研究提供了新视角——特定面部特征可能影响他人认知,进而改变主体的社会资本积累。

对于痣相学的未来发展,建议建立跨学科研究平台。例如运用人工智能技术,对历史人物的画像数据与生平轨迹进行相关性分析;或通过脑神经科学实验,探究不同面部特征引发的潜意识反应。唯有将传统相学纳入现代学术研究框架,才能实现其从神秘文化向人文科学的范式转换。

当我们重新审视陈济棠的决策困境与李居明的理论体系,看到的不仅是命理文化的现代嬗变,更是人类在理性与神秘、自由意志与宿命论之间的永恒挣扎。面相学作为解码这种文化心理的密钥,其价值不在于预言的准确性,而在于为理解中国社会的集体无意识提供了一面棱镜。在科学精神与人文传统的对话中,这颗传承千年的文化痣点,依然等待着更具创造性的诠释。