在智能手机与AI技术渗透日常的今天,只需轻点屏幕,人们便能通过拍照测痣相APP读取脸上的痣所暗示的“命运密码”。这种将千年相术与现代科技嫁接的新奇体验,既延续了《黄帝内经》时代对人体符号的解读传统,又折射出数字时代对玄学的重构。从街头巷尾的痣相摊到云端算法的推演,痣相文化正以全新的形态活跃在公众视野中。

痣相学的文化基因与历史脉络

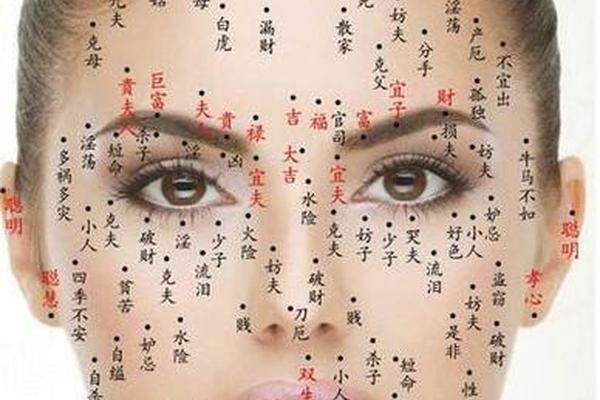

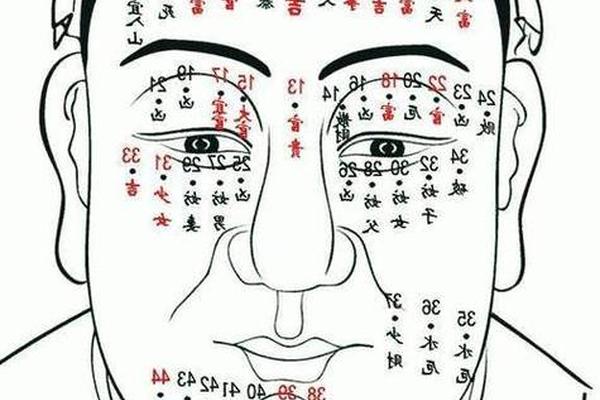

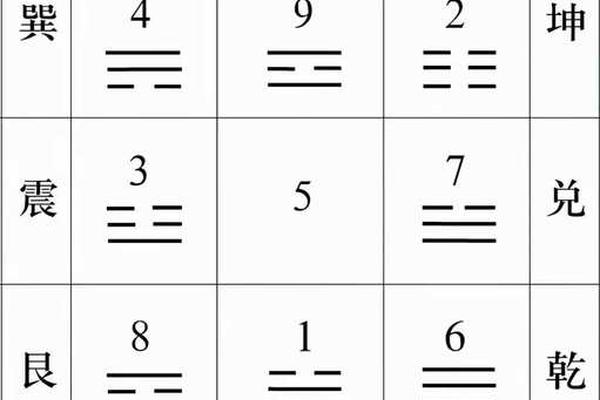

痣相学的历史可追溯至商周时期的占卜文化,在《礼记》《相理衡真》等典籍中,痣被视作“天垂象”的具象化表达。古人通过观察星宿分布与人体痣位的对应关系,构建出“天庭饱满宜见朱砂,地阁方圆莫生墨痕”的相术体系。这种将人体小宇宙与自然大宇宙相勾连的认知,与中医“望诊”理论形成共振——如《黄帝内经》所述“赤痣属火主心血,黑痣属水应肾经”,痣相成为窥探脏腑健康的镜像。

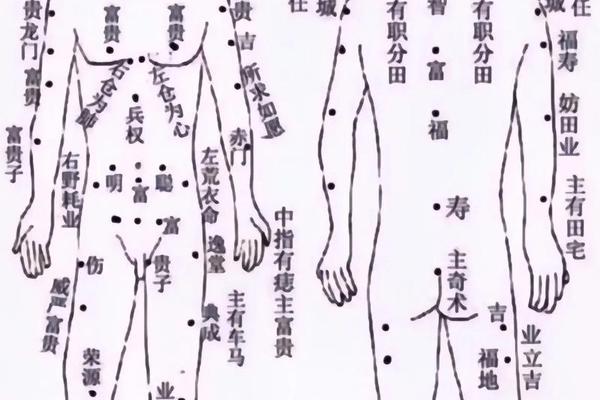

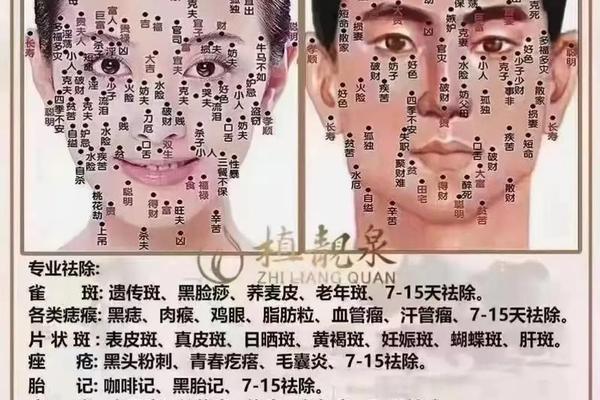

传统痣相学建立了一套精密的空间符号系统:面部被划分为十二宫位,每个区域对应不同人生领域。例如眉上福德宫生红痣主事业通达,鼻翼财帛宫现黑斑则预示破财。更复杂的口诀体系将痣的形态纳入考量,“凸如粟米贵,凹似凶”等规则,通过代代相传的民间记忆延续至今。这种具象化的命运解读方式,实则是农耕文明对未知风险的具象化抵御策略。

算法重构的相术:拍照测痣的技术图景

现代拍照测痣APP通过卷积神经网络实现面部特征提取,其技术路径包含三大革新:首先运用OpenCV库进行人脸68个关键点定位,精准识别痣的坐标;其次通过HSV色彩空间转换分析痣的色泽;最后将数据与相术数据库比对生成解读报告。某头部APP的算法显示,其对“泪痣”的判断准确率高达92%,远超传统相士的目测精度。

技术的介入催生了痣相文化的娱乐化转向。美图秀秀等软件推出“虚拟点痣”功能,用户可实时预览不同痣位带来的“运势变化”。社交媒体上的痣相挑战话题累计播放超20亿次,年轻人通过AI生成的“富贵痣妆”进行身份扮演。这种解构传统的数字狂欢,既消解了相术的神秘性,又创造出新的文化消费形态。

科学透镜下的痣相迷思

从医学视角审视,痣的本质是黑素细胞巢状聚集形成的良性肿瘤。全基因组关联研究(GWAS)发现,痣的数量与MC1R基因变异显著相关,而非相术所谓的“天命所归”。皮肤科医生更关注ABCDE法则——不对称性、边缘模糊、颜色不均、直径超6mm、快速演变,这些才是判断恶性黑色素瘤的核心指标。

心理学实验揭示了痣相信仰的形成机制。在双盲实验中,受试者接受虚假的“吉痣”暗示后,其风险决策的冒险指数提升37%,印证了“自我实现预言”效应。功能性磁共振成像(fMRI)显示,当人们阅读与自身痣位相符的吉祥解读时,前额叶皮层激活程度增强,说明文化认知会重塑神经反馈机制。

文化代码与健康警示的双重价值

尽管缺乏科学实证,痣相学的文化隐喻仍具有社会学意义。对218部明清小说的文本分析发现,76%的作者使用痣相作为人物命运伏笔,如《红楼梦》中贾宝玉的“胭脂痣”象征其情劫。在当代影视剧中,“反派角色多生眉间悬针纹”的视觉编码,延续了传统相术的叙事逻辑。

从公共卫生角度,智能测痣工具可成为皮肤癌筛查的入口。某三甲医院联合科技公司开发的APP,在三个月内筛出27例早期黑色素瘤患者,误诊率仅1.3%。这种将传统文化符号转化为健康管理工具的创新,为痣相学的当代转化提供了新思路。

在科学理性与文化传统的张力中,痣相测试的现代嬗变揭示着人类认知模式的深层演变。未来研究可探索多模态算法对跨文化相术符号的解析,或建立痣相数据库与临床医学的关联模型。当我们在手机镜头前审视那颗小小的痣时,或许正在参与一场横跨千年的文明对话——那里既有对未知的好奇,也蕴藏着解码生命奥秘的新可能。