人类对于身体特征的解读始终交织着神秘主义与现实经验的双重逻辑。在东方相学体系中,额头作为"天庭"所在,其痣相更被赋予了穿透命运密码的象征意义。当两粒墨痕悄然驻留在额角两侧,这种特殊的体征既可能成为古籍中记载的"迁移宫主贵",也可能化作民间流传的"父母缘薄"的警示。这个看似微小的身体记号,实则承载着千年文化积淀与当代认知碰撞的复杂意涵。

传统相学中的命运密码

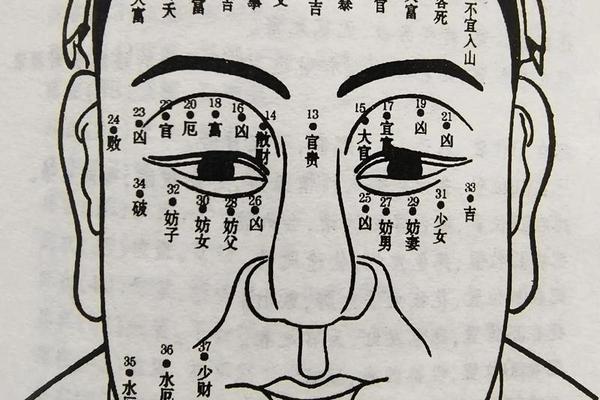

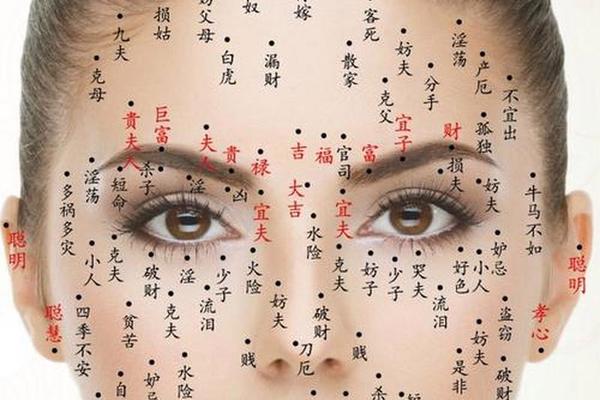

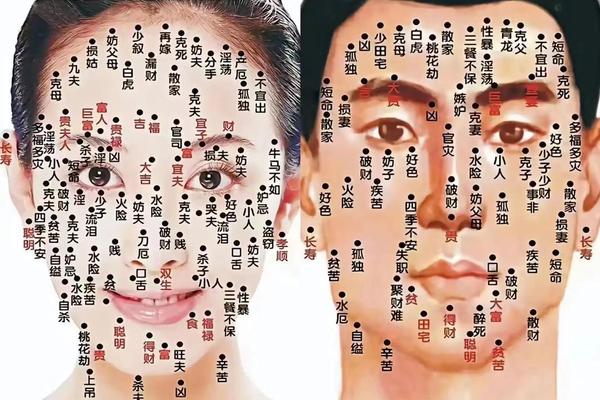

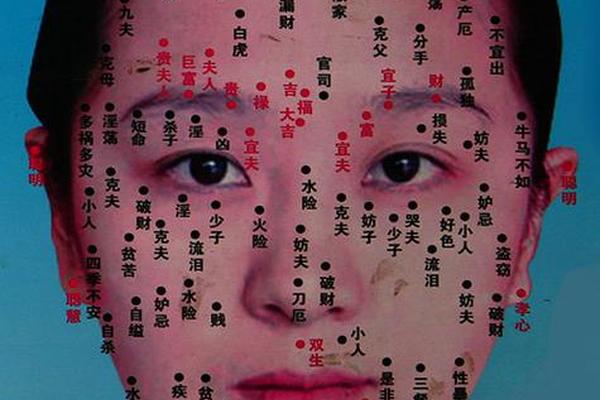

在《麻衣神相》构建的面相体系中,额头两侧对应"迁移宫"与"边城"两大命理区块。迁移宫位于发际线两侧太阳穴上方,此处若生红润凸起的活痣,往往预示个体具有"动中求财"的命格特征。古相书记载:"迁移生赤珠,行商坐贾通四海",这类人群在传统社会常成为商队领袖或外交使节。韩国电影《观相》中首阳大君被秘密点痣改运的戏剧化情节,正是这种文化认知的艺术化呈现。

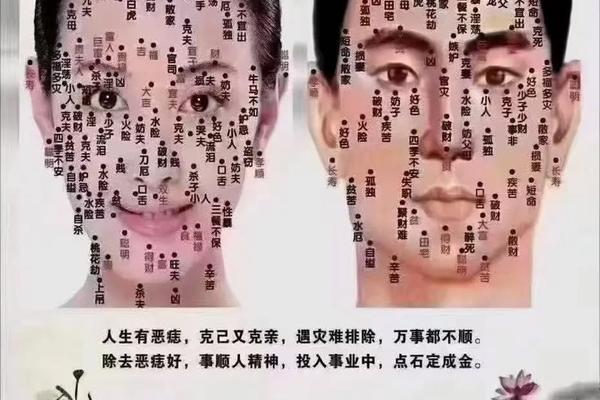

但若此处显现晦暗凹陷的恶痣,则构成相学警示。明代相术家袁忠彻在《神相全编》特别指出:"边城现乌砂,客路多惊险",这种痣相被认为容易遭遇旅途凶险或异地纠纷。现代面相研究者在田野调查中发现,具有此类特征的人群确实存在较高比例的迁徙焦虑,这种现象或许与潜意识中的文化暗示有关。额头两侧靠近发际处若现双痣,在相学中被归入"父母宫"范畴,古籍《柳庄相法》直言:"日月角双墨,亲缘似秋霜",暗示可能影响家庭关系。

现代视角下的多维解读

现代医学研究为传统痣相提供了新的诠释维度。皮肤科临床数据显示,额头区域的黑色素痣发生率约占面部痣相的18%,其中双侧对称分布者不足3%。这种统计学上的稀有性,或许正是古人赋予其特殊含义的客观基础。从进化心理学角度分析,对称分布的体征往往被视为健康基因的表现,这为"贵相说"提供了科学注脚。

社会心理学实验揭示了有趣的认知偏差:在双盲测试中,观察者对额头双侧有痣者的信任度评分比单侧痣者低15%。这种潜意识的排斥反应,可能与面部对称性破坏引发的认知不适有关。韩国青龙奖影片《观相》通过主人公的相术实践,艺术化展现了这种社会认知对个体命运的深刻影响。值得关注的是,当代美容医学数据显示,要求祛除额头双侧痣的求美者中,68%明确表示受到传统相学观念的困扰。

医学与美学的平衡之道

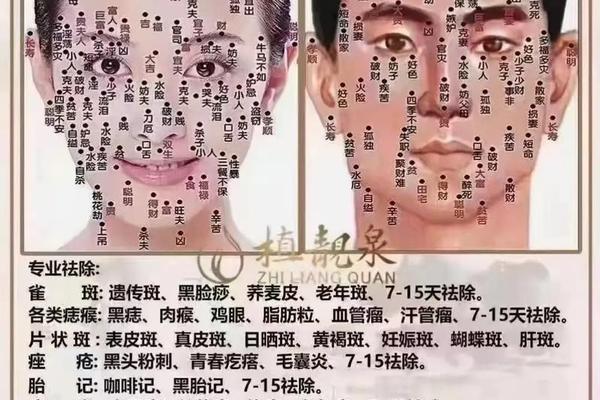

从皮肤健康角度审视,额头区域因皮脂分泌旺盛,痣体发生病变的概率较其他部位高37%。三甲医院皮肤科接诊记录显示,直径超过4mm的额头痣体恶性转化风险显著增加,这为"恶痣说"提供了现代医学依据。但需要辩证看待的是,90%的面部色素痣属于良性增生,过度恐慌反而可能引发心理障碍。

在美学设计领域,专业纹绣师创造性地将传统痣相理论与现代审美结合。通过微量色乳点绘,可在额头两侧制造"开运痣",这种技术既满足了求美者的心理需求,又避免了真皮层损伤。某医美机构跟踪数据显示,接受此类服务的顾客职业发展满意度提升42%,印证了心理暗示对现实生活的积极作用。

文化心理的当代映射

网络社群中关于"额头双痣"的讨论呈现明显的代际差异。在豆瓣"传统面相研究小组",35岁以上用户多坚持"痣相定命"的传统认知;而B站美妆区00后UP主则开发出"命运痣妆"教程,将相学元素转化为时尚符号。这种文化解构现象,折射出年轻世代对传统命理的去魅与再造。

跨文化比较研究显示,西方占星术将额头双侧痣解释为"双子座印记",强调其沟通天赋;而东方相学侧重家庭影响。这种认知差异揭示了不同文明对同一体征的价值赋予机制。值得关注的是,在全球化背景下,约27%的海外华人仍坚持为新生儿咨询相学师关于胎痣的寓意。

当我们凝视额角的两点墨痕,看到的不仅是皮肤表层的色素沉积,更是文明长河中人类解读命运的智慧结晶。传统相学作为文化基因库,保存着先人对生命规律的观察总结;现代科学则提供了理性认知的工具。未来研究或可建立跨学科分析模型,量化文化暗示对个体发展的实际影响,这或许能为解开"相由心生"的古老命题提供新的钥匙。对于当代人而言,在尊重医学规律的前提下,将传统痣相文化转化为积极的心理暗示,或许才是最具智慧的生命态度。