人类对于身体特征的解读始终带有神秘的探索欲望,而脸上的痣因其位置显眼、形态各异,成为传统文化中解读命运的重要符号。从古至今,痣相学在民间流传甚广,有人视其为洞察人生的密码,也有人斥之为无稽之谈。那么,这些附着于面庞的斑点究竟能否预示命运?科学与传统之间又该如何权衡?

传统痣相学的文化脉络

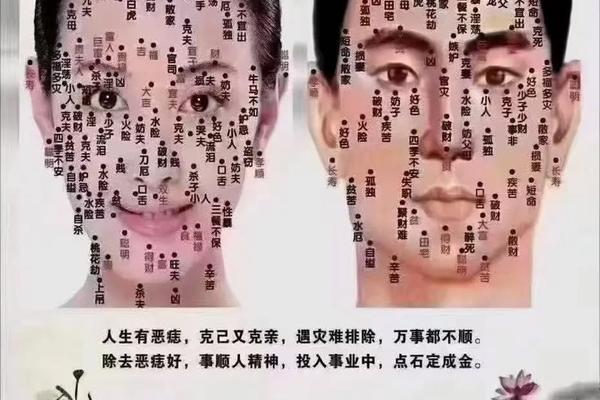

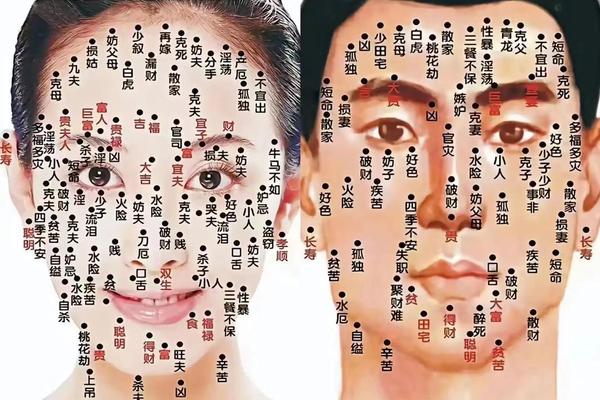

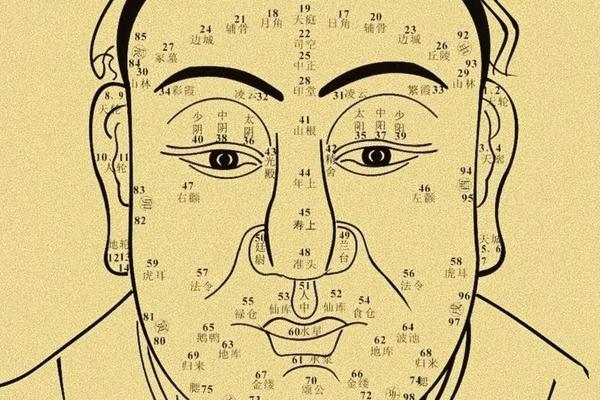

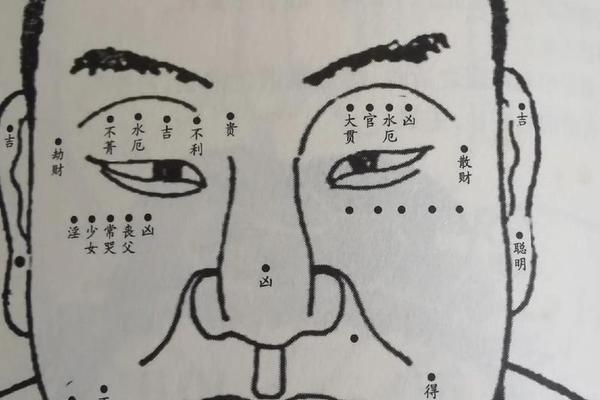

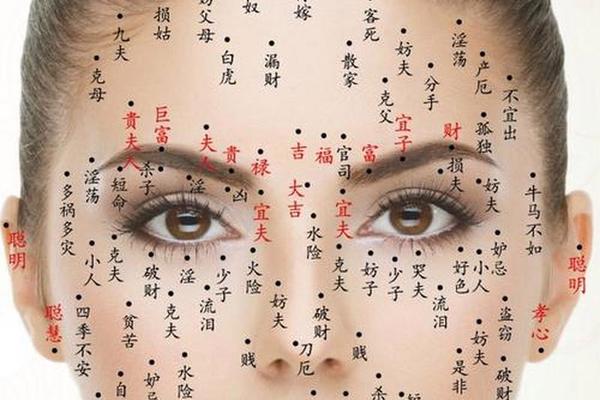

痣相学在中国已有数千年历史,其根源可追溯至古代相术与中医理论的交融。古人将人体视为“小宇宙”,认为痣的位置对应着天地星辰的布局,例如额头中央的“福痣”象征智慧,眼角的“泪痣”暗示情感波折。这种观念不仅与中医的经络学说相呼应,还通过《痣相图解》等典籍形成系统化理论,将面部划分为十二宫位,分别对应事业、财富、婚姻等人生维度。

在文学与艺术中,痣更是被赋予符号化意义。古典小说常以人物痣相暗示性格,如《红楼梦》中贾宝玉的眉间痣被解读为灵性象征;民间剪纸、戏曲脸谱则通过夸张的痣相设计传递角色特质。这些文化实践使痣相学超越单纯的占卜功能,成为传统审美与哲学思维的载体。

痣相理论的构成要素

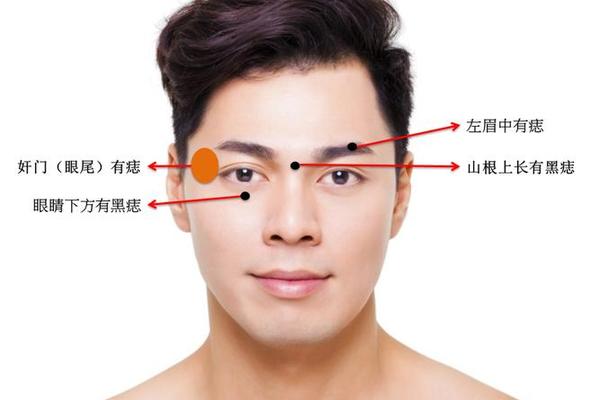

传统痣相学的判断体系建立在两个核心维度:位置吉凶与形态特征。面部被细分为上百个点位,例如颧骨痣被视为权力象征,鼻头痣则关联财运。古籍中甚至规定“黑者凶,红者吉”,认为色泽鲜亮的朱砂痣蕴含积极能量,而边缘模糊的暗色痣可能预示健康隐患。

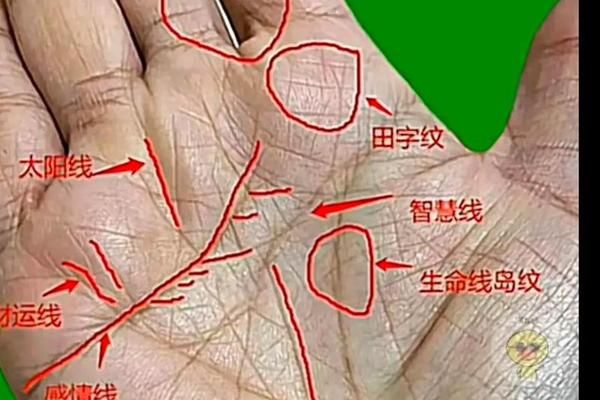

形态学规则进一步强化了这种关联性。圆润饱满的痣被归为“吉痣”,象征人生顺遂;不规则凸起的痣则被贴上“凶痣”标签,暗示坎坷波折。例如,耳垂痣若呈水滴状,传统解读为“聚财之相”,而若伴随毛发增生,则被视作破财征兆。这种二元对立的分类法,本质上是古人通过观察经验归纳出的符号系统。

现代科学的审视与批判

从医学视角看,痣的本质是黑色素细胞聚集形成的皮肤病变,其成因与遗传、紫外线照射密切相关,并不存在超自然的命运关联。研究显示,全球约15%的黑色素瘤源于痣的恶变,医学界更关注痣的ABCDE特征(不对称性、边缘模糊、颜色不均、直径过大、动态变化),而非其文化象征意义。

心理学研究则揭示了痣相学的另一种作用机制——自我实现预言。实验表明,被告知“吉痣”的受试者会因心理暗示增强自信,从而提升社交表现;反之,“凶痣”标签可能引发焦虑,间接导致人际关系恶化。这种效应印证了“信则灵”的现象逻辑,却无法证明痣相本身的预言效力。

社会语境中的功能嬗变

尽管缺乏科学依据,痣相学在现代社会仍展现出独特价值。在娱乐领域,综艺节目常以痣相作为趣味话题,网络测试通过算法生成“命运解析”,这种去严肃化的传播方式使其蜕变为大众文化消费品。某平台数据显示,关于“桃花痣”“富贵痣”的内容年均点击量超过2亿次,反映出公众对神秘主义的猎奇心理。

更深层的文化心理则体现在对不确定性的消解诉求。面对生活压力,部分人通过痣相寻求心理慰藉,例如将事业挫折归因于“鼻翼恶痣”,或将婚姻危机对应“夫妻宫痣相”。这种解释框架虽不科学,却在特定情境下成为缓解焦虑的情绪出口。

理性认知的平衡之道

对待痣相学,需要建立多维度的认知坐标系。医学层面,应定期观察痣的形态变化,特别是生长于易摩擦部位(如脚底、腰带区)的痣,必要时通过皮肤镜检测排除癌变风险。文化层面,可将其视作传统民俗的活态标本,但需警惕商业机构利用“改运祛痣”等概念进行营销欺诈。

对于心理暗示效应,建议采取“取其精华”的态度。若某颗痣被赋予积极象征,可将其转化为自我激励的符号;若产生负面联想,则应主动破除心理桎梏。正如心理学家荣格所言:“符号的意义不在于其真实性,而在于使用者如何建构这种意义。”

脸上的痣相如同一面棱镜,既折射出古代先民认知世界的独特方式,也映照出现代人对命运解释权的争夺。科学已证实其无法预测人生轨迹,但作为文化现象,它仍承载着集体心理与审美记忆。未来研究可深入探讨痣相文化在不同代际、地域中的传播变异,或结合大数据分析痣相标签与心理健康的关联。在理性与感性的天平上,或许我们无需彻底否定传统,而是以开放心态理解其存在逻辑——毕竟,人类对未知的想象,本身就是文明进步的原始动力。