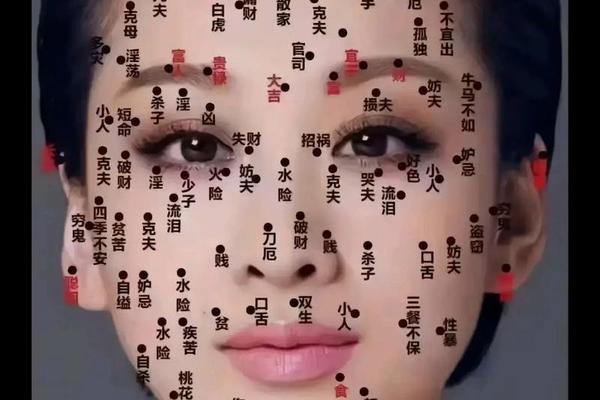

在传统文化中,面部的每一处细节都被赋予特殊寓意,而眼睛周围的痣尤其引人注目。古人认为,痣的位置与人的性格、命运息息相关,眼旁的痣更是被视作"情感之窗"或"运势之门"。从《麻衣相法》到现代面相学,这些微小的印记始终承载着人类对生命密码的解读欲望。随着时代发展,痣相学的神秘面纱逐渐被科学揭开,但其文化影响力依然根植于大众认知之中。

痣的位置与命运关联

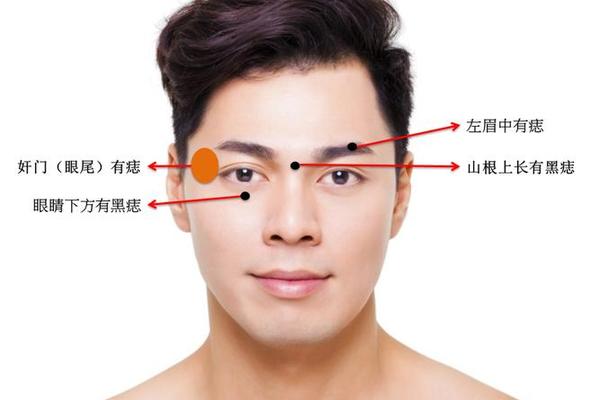

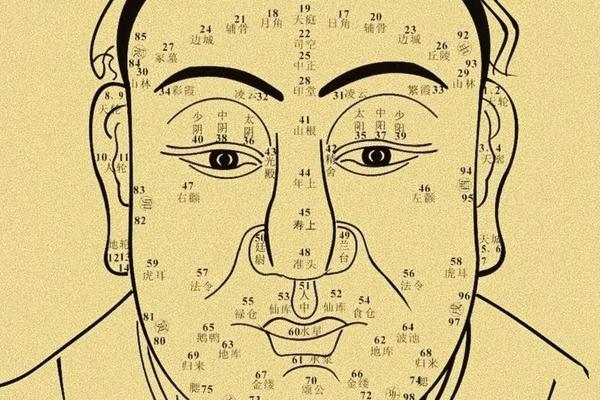

眼睛周围的痣根据具体位置可分为眼头、眼尾、眼下三种类型,各自对应不同的象征意义。在传统相学中,眼头(内眦)附近的痣被称为"龙睛痣",明代相书《神相全编》记载:"目内眦现朱砂,主贵显通达",认为这类人具有卓越的洞察力和领导才能。现代心理学研究显示,这个区域的痣会强化眼部表情,确实可能影响他人对其能力的判断。

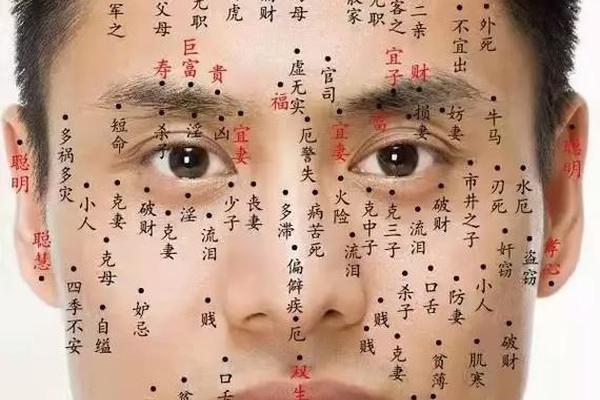

眼尾(外眦)的痣在相学体系中被称为"鱼尾痣",清代《相理衡真》将其与情感运势关联,认为"尾痣如星,情路多舛"。日本学者田中义弘在《身体记号的社会心理学》中指出,眼尾痣常被潜意识视为"情感波动标志",这种认知偏差可能影响婚恋关系中的互动模式。眼下区域的痣则被赋予双重解读,传统认为"眼下痣多泪",但现代审美中又被称作"桃花痣",这种矛盾诠释反映了时代价值观的变迁。

科学视角下的痣相解读

从医学角度看,眼周痣的本质是黑色素细胞聚集。皮肤科专家李伟明教授指出,该区域皮肤厚度仅0.5毫米,痣细胞活跃度较高,紫外线照射和激素变化都可能引发形态改变。这解释了为何古人观察到某些痣会随年龄增长而变化,进而产生"痣相改运"的说法。美国皮肤病学会提醒,眼周痣的异常变化需警惕黑色素瘤风险,定期检查比迷信解读更为重要。

心理学研究为痣相学提供了新的解释维度。伦敦大学实验表明,面部特定位置的痣会改变观察者的注意力分布:眼周痣能使他人注视时间延长0.3秒,这种细微差异足以影响第一印象的形成。社会心理学家张岚提出"视觉锚定效应",认为痣可能成为个性判断的认知锚点,例如眼尾痣常被关联为"浪漫特质"的视觉符号,这种心理机制强化了传统痣相学的现实影响力。

文化差异中的痣相认知

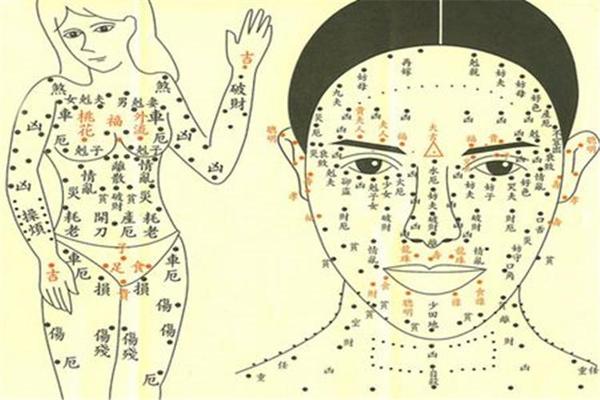

不同文化对眼周痣的解读呈现显著差异。在中国相学体系里,右眼角的痣多被视为吉兆,而印度《吠陀相法》则认为同位置痣代表前世业力。欧洲中世纪手相书中,眼周痣被视作"魔鬼印记",这种负面认知直到文艺复兴时期才逐渐转变。比较文化学者王立群研究发现,东方文化更注重痣的运势象征,西方则倾向将其人格化,如希腊典籍中将眼下痣比喻为"阿佛洛狄忒的泪珠"。

这种认知差异在当代全球化语境中产生有趣融合。韩国美容院推出的"幸运痣点绘服务",结合了东方吉凶观念与西方审美偏好。日本早稻田大学的民俗学研究显示,超过60%的年轻人在选择人工痣位置时,会同时考虑传统寓意和时尚元素。这种古今中外观念的碰撞,使眼周痣的象征意义呈现出前所未有的复杂性。

当我们剥离神秘主义外衣,眼周痣的文化意义本质上是人类对未知的符号化解读。传统痣相学作为文化遗产值得研究,但更需以科学态度理性对待。未来研究可着重于:建立痣相符号的跨文化数据库,追踪人工痣对社交心理的实际影响,以及探究面部特征认知的神经机制。在理性与感性的平衡中,这些微小的皮肤印记将继续演绎其独特的人文价值。