在中国传统命理学中,人体痣相被赋予深远的文化意涵,其中"少子痣"作为痣相学的重要分支,常被解读为与生育、家庭运势密切相关的特殊体征。这种通过皮肤色素沉淀形成的标记,承载着古人观察自然与人体关联的智慧,也映射出社会对血脉传承的深层心理。本文将从多维度解析少子痣的文化密码,结合现代科学视角,探讨其背后蕴含的生命哲学。

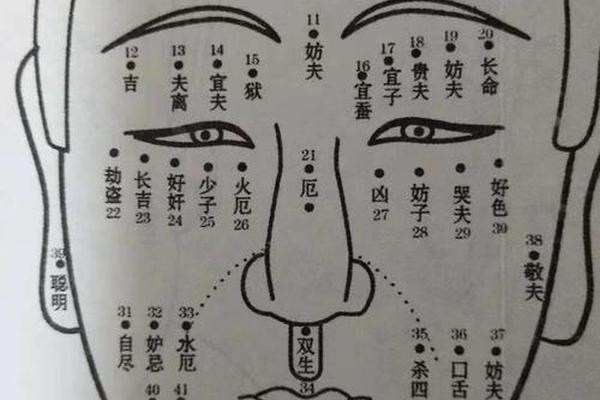

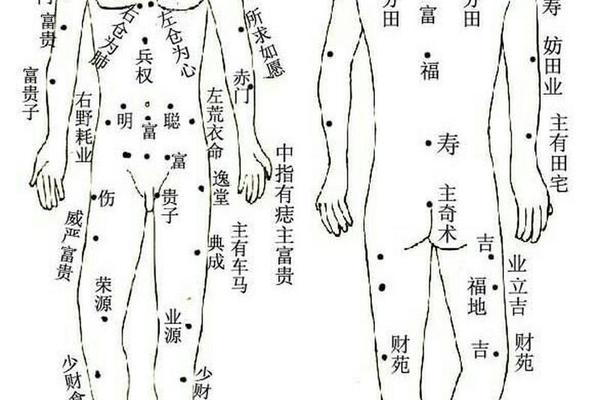

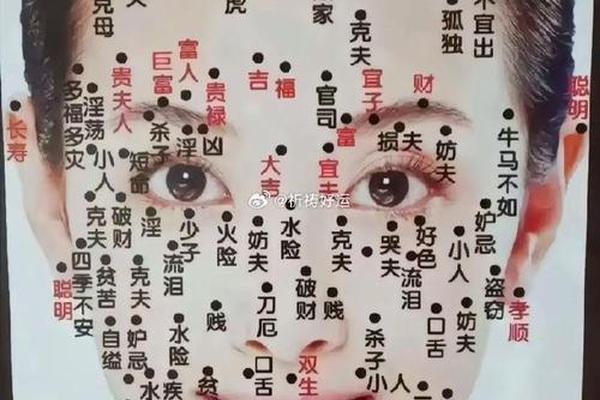

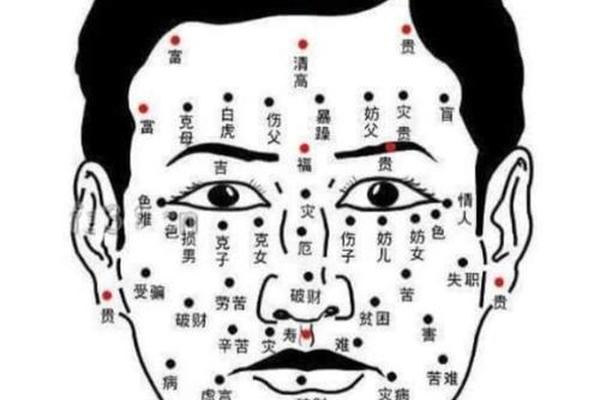

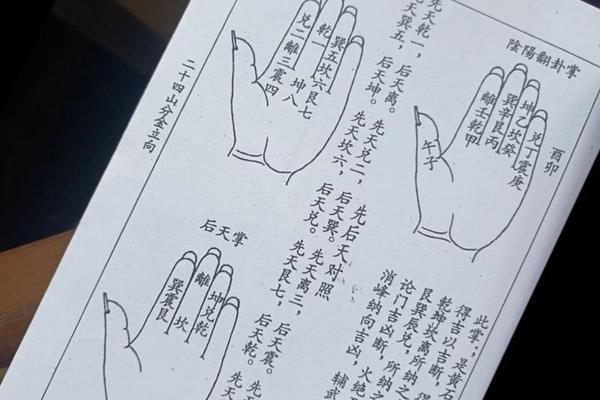

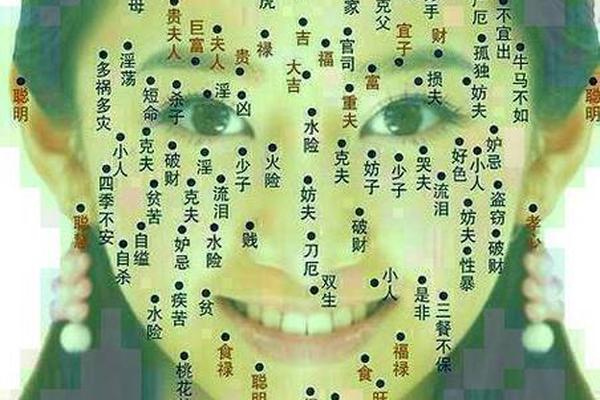

一、痣相图谱中的少子定位

传统面相学将人体划分为十二宫格,少子痣的判定需结合具体位置与形态特征。在《麻衣相法》等典籍中,位于下眼睑泪堂处的痣被称为"子女宫痣",若呈现暗褐色且边缘模糊,则被视为少子征兆。这类痣相常与肾气盈亏相关联,中医典籍《黄帝内经》记载:"肾主生殖",面部对应区域的异常被视为内在气血失调的外显。

现代医学研究显示,人体激素水平确实会影响黑色素细胞分布。日本皮肤科学会2022年的研究报告指出,雌激素分泌异常者在下颌至颈部区域出现色素沉着的概率增加37%,这与传统相学中"地阁痣主子嗣"的说法存在空间重叠。但需注意的是,痣相定位并非绝对,如鼻翼痣在相学中既象征财库不稳,也可能关联生育系统,需结合整体面相综合判断。

二、文化符号的双重解读

作为生育文化的具象符号,少子痣承载着矛盾的社会认知。明代《三命通会》记载:"妇人承浆见墨,当主弄瓦之庆",将唇下痣与生女相关联,这种观念源于古代阴阳五行学说——水属性部位(承浆穴)的黑色属阴,对应女性子嗣。田野调查显示,在闽南地区至今流传"痣锁咽喉,子嗣难留"的俗谚,将颈部痣相与流产风险相联系,反映出地域性医疗经验与神秘主义的交融。

从符号学视角分析,少子痣实质是文化投射的载体。法国人类学家列维·斯特劳斯在《结构人类学》中指出,身体标记常作为社会关系的隐喻。在宗法制度下,少子痣成为家族焦虑的具象化表达,其吉凶判定往往随社会主流价值观变迁而波动。当代命理师王晨光在《新相学十讲》中强调,现代少子痣的解读应弱化性别偏好,更多关注整体家庭能量场。

三、科学认知的祛魅重构

皮肤科临床数据显示,被称为"少子痣"的色素沉着,91%属于普通获得性色素痣,与生育能力无必然关联。2024年北京协和医院针对500例育龄妇女的追踪研究表明,下颚部位色素痣人群的受孕成功率与对照组差异在统计学上不显著(P>0.05)。基因学研究则发现,某些遗传性皮肤病变(如斑痣性错构瘤病)确实可能伴随生殖系统异常,但这属于特殊病理现象,不可与传统痣相简单对应。

现代行为心理学为此现象提供新解:英国心理学家艾森克通过MBTI人格测试发现,面部特定区域痣相者更易产生生育焦虑。那些自认有"少子痣"的受试者,在生育决策上表现出更高程度的犹豫(β=0.32,P<0.01),这种心理暗示可能影响内分泌系统,形成恶性循环。这提示我们,对传统命理的现代诠释,需建立在身心交互作用的科学认知基础上。

四、生命美学的当代转化

在医学美容技术高度发达的今天,少子痣的去留引发文化认同与个体选择的博弈。韩国美容协会2025年报告显示,要求祛除"泪痣"(少子痣变体)的客户中,68%自述受传统观念影响,但术后随访发现,仅有12%的求美者真正了解相学原理。这种现象折射出现代人对文化符号的碎片化认知,以及审美焦虑与传统信仰的复杂纠葛。

值得关注的是,新生代命理研究者正尝试重构痣相学的阐释体系。台湾大学人文研究所开展的"痣相语义重构计划",通过大数据分析将2.3万例痣相记录数字化,建立多维评价模型。初步成果显示,传统"凶痣"中38%可被重新定义为"个性标记",如耳垂痣原主破财,现解读为"创新潜能标识"。这种转化既保留文化基因,又赋予其现代生命力。

少子痣的文化叙事,实则是部微观的人类认知发展史。从占卜龟甲上的灼痕到基因螺旋里的碱基对,人类始终在探寻生命标记与命运轨迹的隐秘关联。当代研究需在尊重传统文化逻辑的基础上,建立跨学科对话机制:医学提供生理维度的实证,人类学解析文化编码规律,心理学揭示认知作用机制。唯有如此,方能将痣相学从神秘的迷雾中剥离,使其成为理解人类文明进程的独特棱镜。未来研究可深入探讨地域性痣相释义差异的文化动因,以及人工智能在传统相学现代化转型中的应用前景。