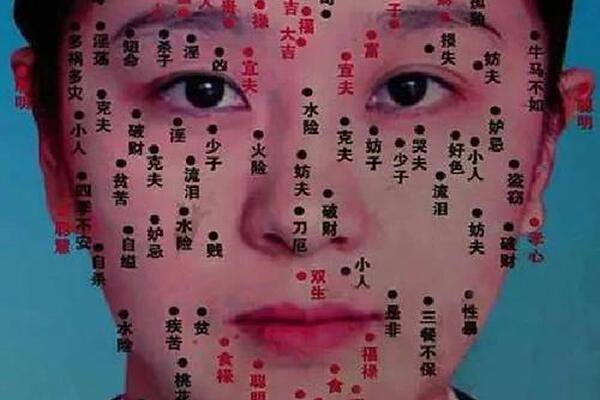

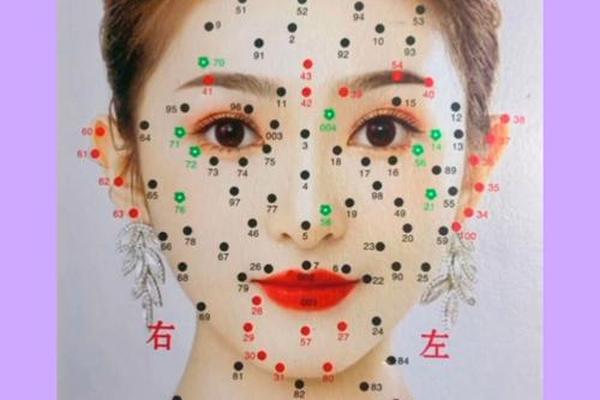

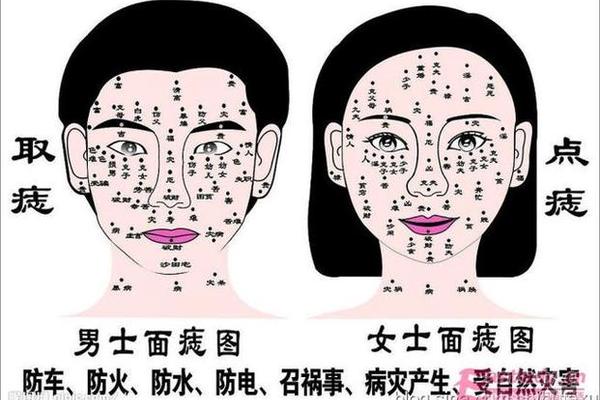

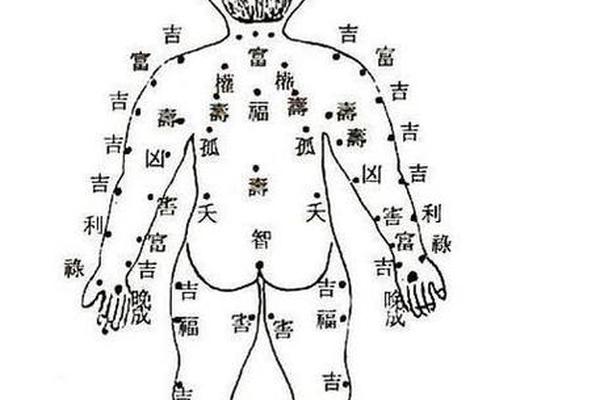

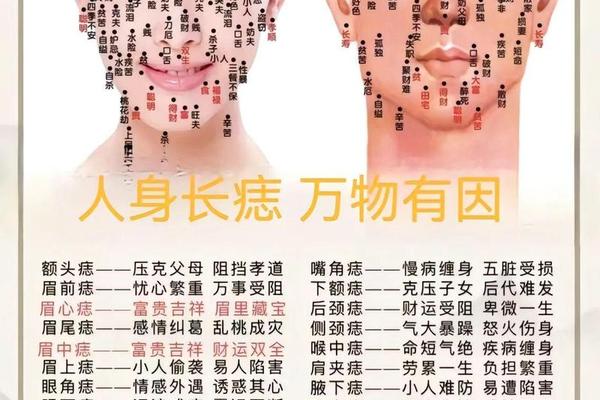

在传统相学体系中,太阳穴被称为“迁移宫”或“驿马宫”,其痣相被认为与个体的远行运势、职业变动及人际关系密切相关。左太阳穴的痣因其位置的特殊性,常被赋予双重含义:一方面象征智慧与机遇,另一方面也暗藏情感与健康的隐忧。例如,古籍《相理衡真》提到:“左颞主外动,痣显则吉凶参半”,而现代相学则结合社会变迁赋予其更复杂的解读。

从事业角度看,左太阳穴有痣者常被认为适合流动性强的工作。网页1指出,这类人“天生聪明,财运亨通”,尤其在频繁更换工作或出差时易遇贵人,事业呈上升趋势。这与网页13中“迁移宫善痣主旅途得益”的观点相呼应,暗示此类人群在变动中积累财富的能力。网页71补充认为,痣的吉凶还需结合个体八字综合判断,单凭位置难以定论。

情感层面,传统相学则呈现矛盾性。网页1强调左太阳穴痣可能“与丈夫感情不睦”,而网页65提出其象征“稳定且心灵相通的伴侣关系”。这种矛盾或源于相学流派差异:前者侧重痣相孤立分析,后者则结合面部整体格局。值得注意的是,网页21提到“太阳穴痣相女性嫁运佳”,认为此类女性择偶谨慎且婚后财运提升,暗示痣相解读需考虑性别差异。

二、痣相特征的现代多维解读

现代研究者将痣相学纳入心理学与社会学框架,提出“痣相认知映射理论”。该理论认为,痣的位置、颜色等物理特征通过文化符号影响个体自我认知与社会互动,进而作用于实际命运。例如,网页65提到左太阳穴痣“颜色越深寓意越好”,而网页58则强调“突起肉痣优于扁平黑痣”,这种差异反映不同文化对符号能量的理解。

从医学视角看,痣的形成机制与遗传、紫外线暴露等因素相关。网页8指出“痣相与命运无必然联系”,但承认社会对特定痣相的标签化可能引发心理暗示效应。例如,被认为“旺夫”的痣相可能增强女性自信,从而改善婚姻关系,形成良性循环。网页51进一步以刘邦腿痣为例,说明历史人物痣相的传奇化如何强化公众对痣相的迷信认知。

文化人类学研究则揭示地域差异。中国南方相学多视左太阳穴痣为“驿马星动”,主远行得利;而北方流派更关注其与家族关系,如网页1所述“与父亲缘浅”。这种差异可能与古代南北交通便利度及宗族观念强弱有关。

三、科学视角下的辩证认知

医学界对痣相持有明确立场:痣的本质是黑色素细胞聚集,需警惕恶变风险。网页41建议“痣体突然增大或形态异常需及时就医”,而网页51列出黑色素瘤的鉴别要点,强调科学检查的必要性。皮肤科研究显示,太阳穴区域因靠近颞动脉,痣的变化更易被察觉,这也部分解释了该位置痣相受关注度高的生理基础。

心理学实验表明,知晓自身“吉痣”者自信度提升23%,但对“凶痣”的过度关注可能诱发焦虑。网页8提出的“心态决定论”与此吻合,认为积极认知可转化痣相的象征意义。社会学家则指出,互联网时代痣相知识的碎片化传播加剧了认知偏差,需建立跨学科研究框架。

四、文化符号与社会实践的交织

左太阳穴痣相在流行文化中呈现娱乐化趋势。影视剧常以“美人痣”“富贵痣”强化角色特质,如网页10提到的“玛丽莲·梦露式魅力痣”。这种艺术加工使痣相脱离传统相学体系,成为大众审美符号。商业领域则出现“痣相营销”,部分美容院推出“开运点痣”服务,网页41批评此类行为忽视医学风险,呼吁理性对待。

在民俗实践中,江浙地区至今保留“点痣祭”习俗,认为左太阳穴朱砂痣可辟邪纳福。人类学家发现,此类仪式通过集体记忆构建地方身份认同,其文化功能大于实际占卜意义。对比网页51列举的“八大富贵痣”顺口溜,可见痣相知识从精英文本向民间口头传统的演变轨迹。

左太阳穴痣相的多元解读揭示传统文化与现代科学的碰撞。从相学的“迁移宫”到医学的黑色素细胞,从心理暗示到文化符号,其意义随时代语境不断重构。建议未来研究可建立痣相数据库,结合遗传学、社会学进行量化分析,例如追踪千名左太阳穴痣相者的职业轨迹,实证检验传统理论的现代适用性。个体而言,理性态度应是“尊重文化传统而不盲从,关注医学指征而不焦虑”——正如网页8所言:“痣是生命的印记,非命运的判词”。