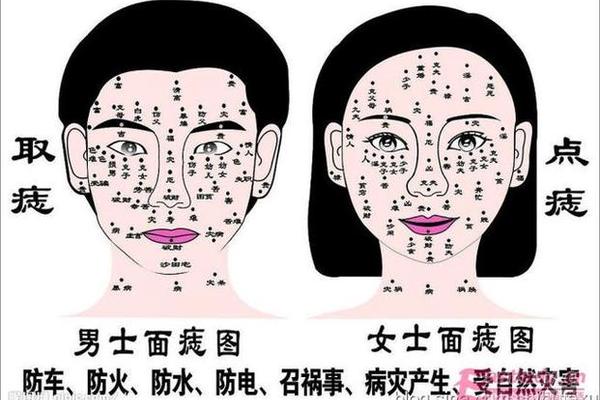

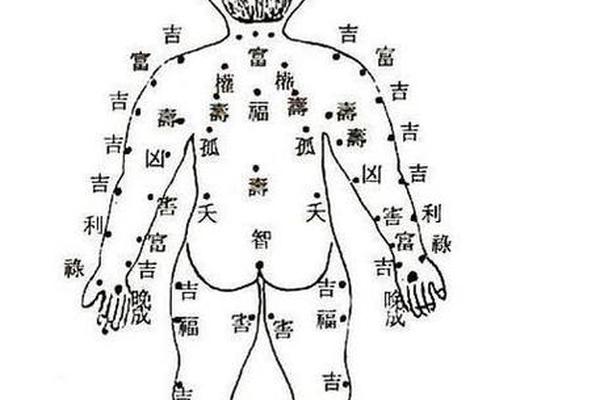

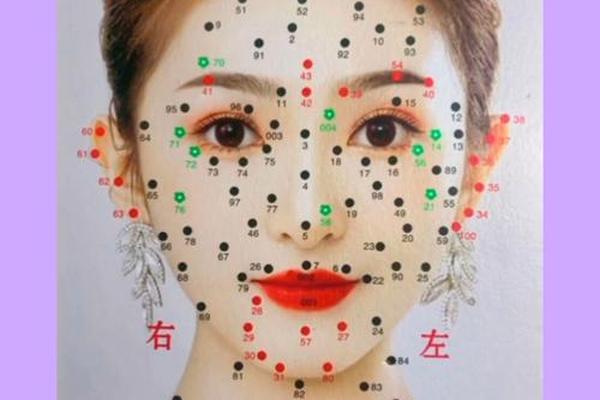

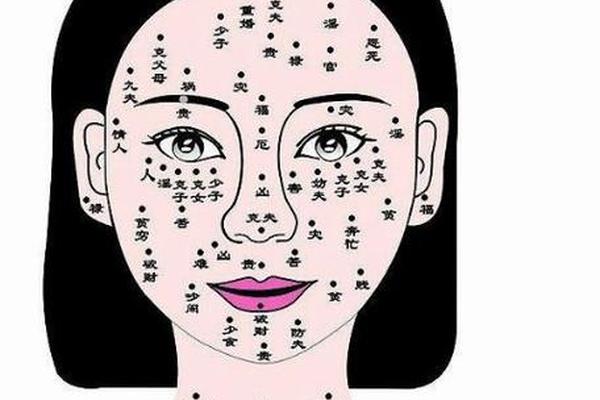

中国面相学将人体视为宇宙的缩影,认为面部痣相是“上天垂相”的具象化表达。古人通过千年的观察与总结,形成了“面无善痣”的核心观点,即面部显处的痣大多与命运波折相关,仅有少数色泽纯正、形态饱满的痣象征吉兆。这一理论背后蕴含着“信息同步”与“天人合一”的哲学逻辑——痣的位置、颜色和形态不仅反映性格特质,还与健康、事业、情感等人生轨迹深度关联。例如,眼尾痣常与桃花劫相关,而鼻头痣则暗示财运受阻,这些论断均通过历代相学典籍与民间经验得以验证。

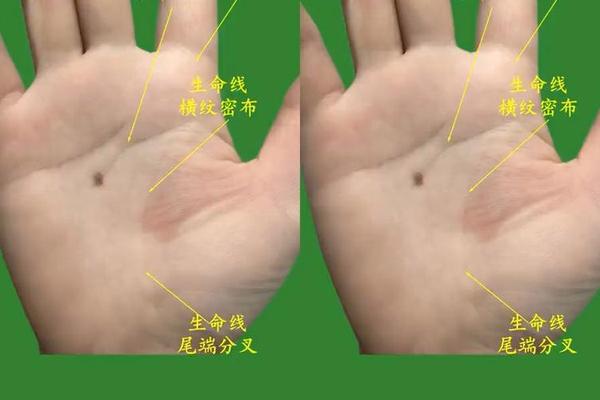

现代研究进一步揭示了痣相的科学性。德国医学界发现痣的分布与内分泌、遗传等因素相关,而中医则通过经络理论解释痣的位置与内脏健康的关联。这种传统智慧与现代科学的交融,为痣相学赋予了跨时代的生命力。

二、面部区域划分与吉凶象征

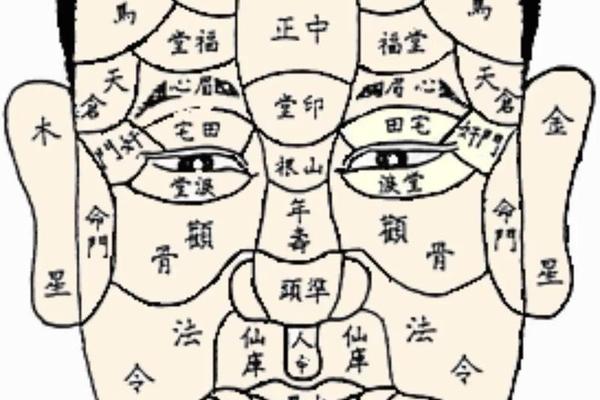

1. 上庭:额头与眉眼

额头中央的痣被称为“天中痣”,若色泽光润,主晚年安定;若晦暗,则预示家庭缘薄、事业多阻。眉眼区域的痣相尤为复杂:眉间痣象征极端运势,易因自满招致失败;眉内痣则代表热心公益,兼具财运与长寿。眼周痣相则与情感紧密相关,如眼尾“奸门痣”主桃花纠缠,而眼下“泪堂痣”多预示子女运波折。

2. 中庭:鼻唇与颧颊

鼻梁痣被视作健康隐患的标志,常与肝胆疾病关联;鼻头痣则暗示物欲过盛,易因挥霍破财。嘴唇周围的痣相具有双重性:上唇痣象征重情重义,但需防饮食过量;下唇痣预示劳碌命,却可能成就美食家。颧骨痣在相学中颇具争议,左颧痣主职权流失,右颧痣则与法律纠纷相关,需结合痣色判断吉凶。

三、痣相形态与颜色的深层解析

传统相学将痣分为“善痣”与“恶痣”:善痣需满足“黑如漆、赤如泉,白如玉”的色泽标准,且形态圆润凸起;恶痣则表现为灰褐色、边缘模糊或扁平凹陷。例如,头顶痣若呈饱满的漆黑色,可逢凶化吉;若为暗红色,则可能引发头部健康问题。

现代医学研究为此提供了佐证:黑色素细胞活跃形成的深色痣,往往与激素水平稳定相关,而色素分布不均的痣可能提示代谢异常。这种生理特征与性格特质的关联性,在心理学领域亦得到部分验证——例如下巴痣者的固执倾向,可能与睾酮分泌较高有关。

四、痣相学的现代应用与理性认知

在当代社会,痣相学的价值更多体现在自我认知与风险预警层面。例如,法令纹处的痣提示肺肠健康风险,可促使个体提前进行体检;而颧骨痣暗示的诉讼倾向,则提醒人们增强法律意识。但需警惕过度解读带来的心理暗示效应,如“泪痣”与婚姻不幸的关联,可能引发不必要的焦虑。

医学界建议结合ABCDE法则(不对称、边界、颜色、直径、演变)鉴别恶性痣,将传统相学与现代皮肤病学结合。这种跨学科视角,既能传承文化精髓,又可规避迷信风险。

五、总结与展望

面部痣相作为中国传统文化的重要载体,其价值不仅在于命运预测,更在于对人性多维度的观察与诠释。从眼尾痣的桃花隐喻到鼻头痣的物欲警示,这些经验总结实质是对社会行为规律的提炼。未来研究可深入探索痣相与基因表达、神经活动的关联,通过功能性磁共振等技术验证传统论断的科学性。

对于个体而言,理性对待痣相需把握两个原则:一是将痣相作为自我反思的契机,而非宿命论的枷锁;二是重视异常痣变的医学检查,实现文化传承与健康管理的双赢。唯有如此,这颗跨越千年的文化符号,才能在当代焕发新的生机。