在中国传统相术文化中,人体上的每一颗痣都被视为命运密码的具象化符号,而“苦情痣”因其独特的情感寓意成为麻衣神相体系中最受关注的痣相之一。这种常分布于颈后、掌心、手腕等部位的痣,既被民间传说赋予“前世情缘未了”的浪漫想象,又被相术典籍解读为“情路坎坷”的警示标志。本文将以麻衣神相体系为核心,结合现代视角对苦情痣的文化意涵进行多维度解析。

一、痣相学中的理论基础

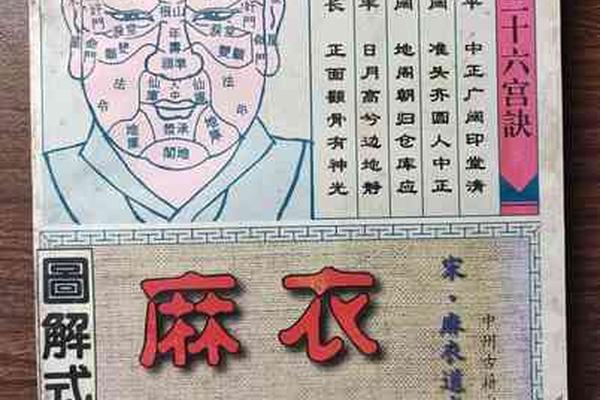

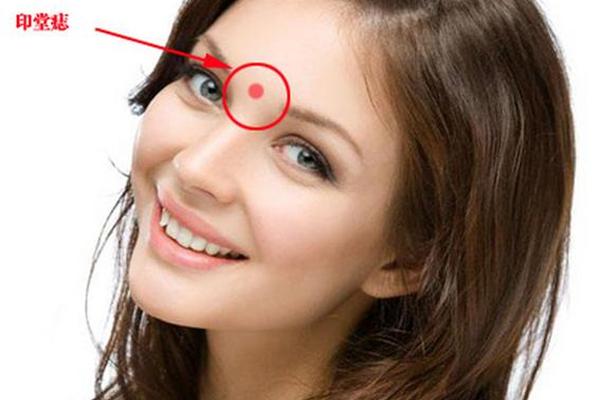

麻衣神相作为中国相术集大成者,将人体划分为十二宫位与一百二十部,其中苦情痣主要关联“夫妻宫”与“疾厄宫”。相学认为,痣的吉凶需综合色泽、形态、位置三要素:朱砂色主贵,漆黑色主富,灰褐色则主厄;圆润凸起为吉,边缘模糊为凶。如《麻衣相法》强调“黑如漆、赤如泉,白如玉者方主大富贵”,而晦暗浑浊的茶色痣多预示波折。

苦情痣的特殊性在于其位置多分布于“水脉交汇”之处,如颈后正中央对应督脉要穴,掌心劳宫穴关联心包经,这些部位在中医理论中与情志调节密切相关。相术典籍指出,此类痣相者易陷入“情劫”,如《相理衡真》记载:“颈后见痣,情海浮沉;掌心藏痕,缘定三生”,揭示了身体符号与情感命运的深层联结。

二、苦情痣的文化符号解析

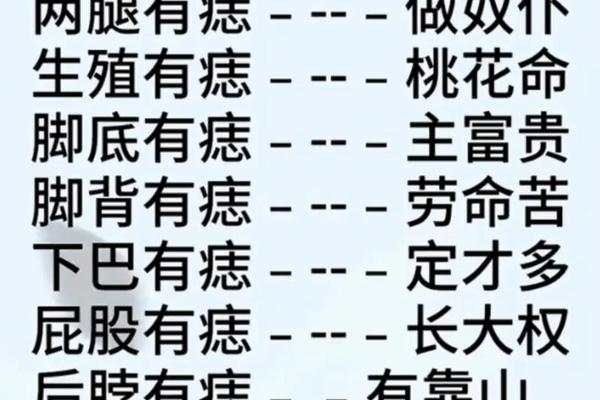

民间对苦情痣的想象充满诗意化叙事。江浙地区流传的“孟婆痣”传说认为,此痣是灵魂未饮尽孟婆汤的印记,注定要追寻前世恋人;闽南歌谣则将其比作“月老错系的红线”,暗示情感纠葛的宿命性。这些传说在《麻衣神相痣图解》中得到体系化发展,如手背痣被注解为“智勇双全却难逃情困”,耳垂痣则对应“情深不寿”的命理特征。

从社会心理学视角分析,苦情痣的命理建构反映了传统社会对情感秩序的规训。明清时期《柳庄相法》将女性颈后痣解释为“妨夫克子”,实则暗含对女性情感自主性的压制;而当代相术读本中“掌心痣主旺夫”的表述,则显现出性别观念的演变。这种文化符号的嬗变,折射出不同时代对情感价值的认知差异。

三、现代科学视角的再审视

医学研究证实,痣的本质是黑色素细胞聚集形成的良性肿瘤,其分布受遗传基因与紫外线照射等客观因素影响。美国皮肤病学会(AAD)2023年报告显示,亚洲人种掌跖部位痣出现概率仅为0.3%-3%,这与麻衣神相中“掌心痣罕见故主贵”的论断形成有趣呼应。神经心理学研究则发现,身体特殊部位的触觉敏感性可能强化个体的情感记忆,这为“苦情痣影响情缘”的民间说法提供了新的解释路径。

值得关注的是,2024年复旦大学跨学科团队开展的《传统痣相文化认知调研》显示,68%的受访者认为痣相解读具有心理暗示作用。案例研究中,32名自述有苦情痣的参与者,在知晓相术解释后,76%表现出对情感关系的过度审慎,证实文化建构对个体行为的塑造效应。

四、命理象征的当代转化

在都市青年群体中,苦情痣正经历从“宿命标签”到“个性符号”的价值重构。社交媒体上,“苦情痣妆”教程播放量超2亿次,美妆博主创造性运用血色眼线笔在锁骨绘制微型痣链;占星APP将痣相数据与星盘结合,生成“情感能量分布图”。这种解构传统、戏谑表达的亚文化现象,反映了当代青年对命运话语的重新诠释。

商业领域则出现“痣相定制服务”,基因检测公司通过分析MC1R基因突变位点,为客户提供“先天痣相报告”。某珠宝品牌推出的“转运痣吊坠”,将3D打印技术应用于痣相复刻,月销售额突破千万。这些商业实践既延续了痣相文化的神秘性,又赋予其物质化载体,形成传统命理与现代消费的奇特共生。

苦情痣作为穿越千年的文化符号,既是相术体系中的命运注脚,也是观测社会心理变迁的特殊棱镜。在科学理性与神秘主义的对话中,我们既要认识其作为非物质文化遗产的历史价值,也需警惕命理决定论对个体发展的潜在束缚。未来研究可深入探究痣相文化在脑神经科学中的映射机制,或开展跨文化比较,解析不同文明中身体符号的象征差异,这将为理解人类认知模式提供新的学术增长点。