在中国传统文化中,面相学常将脸上的痣视为解读命运与健康的密码,其中“败相痣”与“短命痣”更是被赋予凶险的象征。这类痣常被认为预示坎坷命运或健康隐患,例如奸门痣暗示婚姻动荡,山根痣关联心肺疾病。然而现代医学发现,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形态变化可能暗藏皮肤癌风险。本文将从传统命理、医学视角及应对策略等多维度剖析这一现象,探讨如何理性平衡文化认知与科学健康管理。

一、传统面相学的解读逻辑

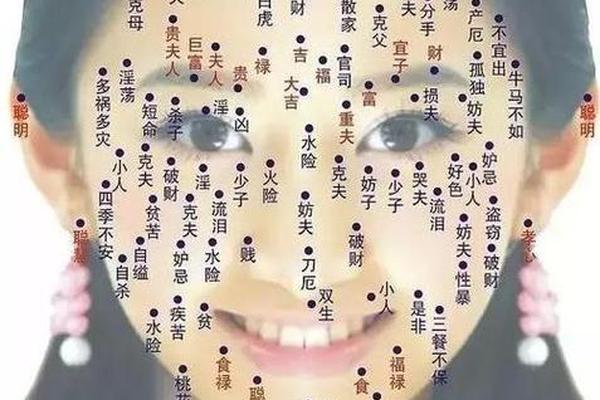

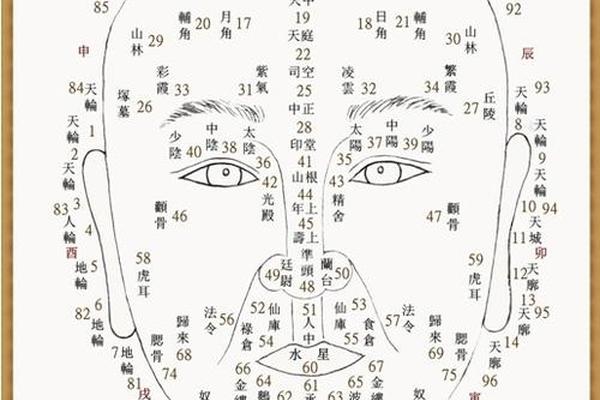

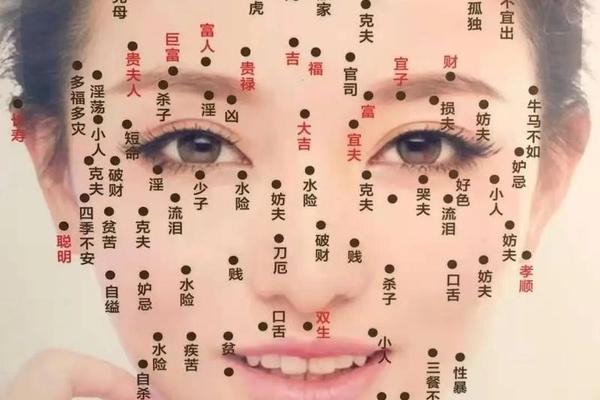

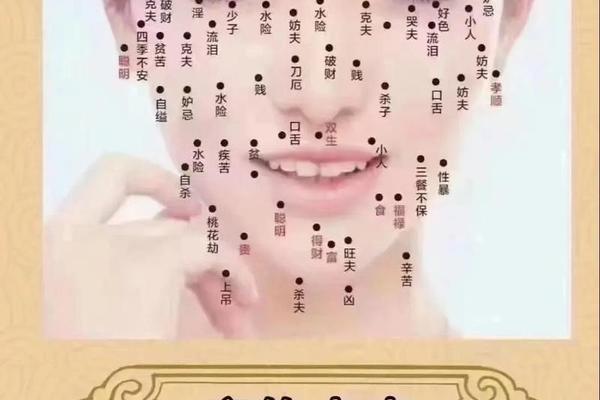

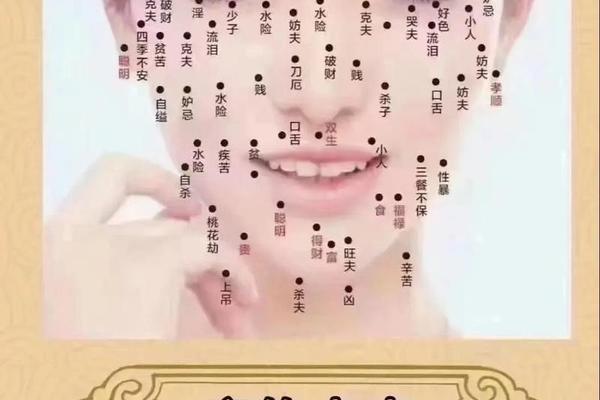

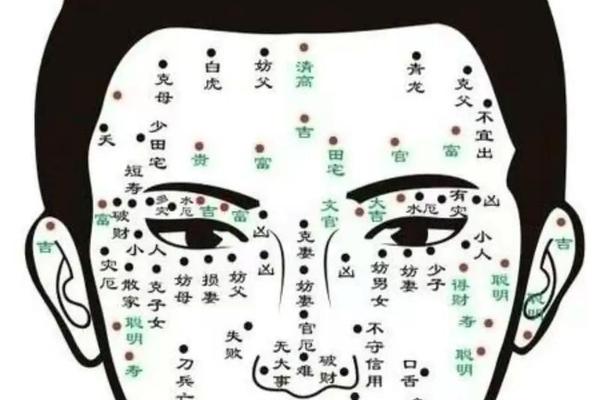

面相学将面部划分为十二宫位,认为不同区域的痣对应特定运势。例如眼尾至发际的奸门痣,传统观点认为会引发婚姻危机,因其象征“桃花劫”,导致感情中易出现第三者。而山根(两眼之间)的痣则被解读为“克妻痣”,暗示配偶健康受损或家庭关系紧张。这种关联性源于古代“天人感应”哲学,认为人体局部特征与整体命运存在信息同步。

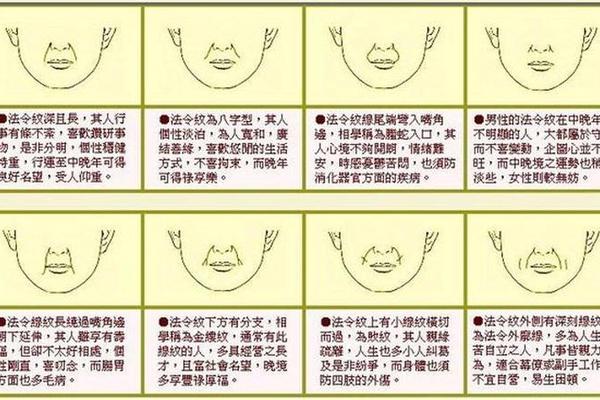

古籍中强调痣的吉凶与形态密切相关。善痣需满足“黑如漆、赤如泉、白如玉”的标准,且边缘圆润饱满;恶痣则呈现灰褐色、边缘不规则或伴随皮肤凹陷。例如法令纹处的痣被认为会削弱晚年运势,因其对应“食禄宫”,暗示消化系统脆弱与劳碌命格。这种分类体系虽缺乏科学实证,却深刻影响了民间对痣的认知与处置方式。

二、医学视角的病理警示

现代医学发现,痣的数量、形态与健康风险存在统计学关联。澳大利亚研究显示,手臂痣超过11颗者,全身痣数量可能超100颗,黑色素瘤风险增加3.4倍。恶性痣通常呈现不对称、边界模糊、颜色混杂等特征,如嘴唇黏膜处的黑斑可能与消化道息肉综合征相关,需警惕癌变。

特定位置的痣具有特殊医学意义。美国皮肤病学会指出,长期受摩擦部位(如腰部、脚底)的痣恶变概率更高。而传统认为的“短命痣”区域——如人中、鼻翼、下巴等,恰好对应中医经络中的任脉与胃经,这些区域的异常色素沉积可能反映内分泌或代谢紊乱。例如鼻翼痣在面相学中象征破财,而医学发现其与慢性胃炎存在弱相关性。

三、科学处置策略与误区

对于疑似恶变的痣,应及时进行皮肤镜或病理检查。香港养和医院采用“一次性切除+6针缝合”技术,术后使用防水敷料,恢复期仅需两周。而内地公立医院更注重术前筛查,要求抽血检测凝血功能,但排期时间较长。需注意,激光点痣可能刺激细胞变异,直径超过5毫米的痣建议手术切除。

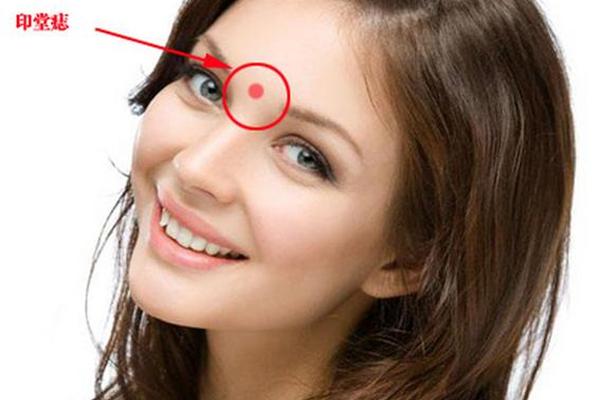

破除迷信需兼顾文化心理。面相学中“珍贵痣”如印堂朱砂痣,实际可能增加紫外线损伤风险;而“喉结偏上贵人痣”在医学上属于颈部高风险区域,盲目保留可能延误治疗。建议通过科普教育转化认知,例如将“夫妻宫痣”重新解读为皮肤防晒重点区域,既尊重传统又强化健康意识。

四、心理干预与社会认知重建

“短命痣”标签可能引发焦虑情绪。调查显示,38%的求美者因面相学说产生点痣冲动,其中15%出现术后抑郁。心理咨询中可采用认知行为疗法,引导患者区分文化符号与医学事实,例如将山根痣重新定义为“心血管健康监测点”。

社会层面需推动跨学科对话。伦敦国王学院研究发现,痣数量与端粒长度正相关,但该结论被媒体曲解为“痣多长寿”,忽视了黑色素瘤风险。建议医疗机构联合人类学家开发科普资料,用“健康地图”替代传统吉凶图,在眉间标注抗氧化营养素补充区,在嘴角标注消化功能警示区。

面相学中的“败相痣”承载着千年文化隐喻,而现代医学揭开了其背后的健康密码。理性应对需把握三重原则:通过皮肤镜检测排除病理风险,借助文化心理学疏导焦虑情绪,运用预防医学进行长期健康管理。未来研究可深入探索特定痣位与慢性疾病的关联机制,开发兼具传统文化内涵与医学价值的风险评估模型。毕竟,真正决定命运的并非一颗痣的吉凶,而是科学认知与健康行为的共同作用。