近年来,社交媒体上涌现出大量“免费看手相”“AI测八字”的推广信息,声称通过一张照片或生辰八字就能揭示人生运势。这种看似便捷的“科技算命”,实则利用心理学效应编织精密陷阱。

从心理学角度看,“巴纳姆效应”是这类骗局的核心逻辑。骗子使用“你重视感情但容易受伤害”“事业前期需努力,中年后运势提升”等笼统描述,使80%的受众产生共鸣。2020年重庆警方破获的涉案金额超2400万元的网络算命诈骗案显示,犯罪团伙通过统一话术模板,将目标人群锁定为情感焦虑、事业迷茫的年轻群体。研究指出,当人们处于压力状态下,大脑会主动寻找确定性解释,而算命话术恰好提供了“合理化”的认知捷径。

黑色产业链的标准化运作

免费算命服务已形成完整的商业闭环。前端以“转发朋友圈即可免费”为诱饵,吸引用户主动传播;中端通过话术制造危机感,如“犯太岁”“有血光之灾”,继而推销高价转运产品;后端则发展代理分层抽佣,形成传销式扩张。某AI算命公众号的运营数据显示,通过9.9元基础报告引流后,单项情感、事业报告分别定价19.8元,仅这两项在15个月内即创收60万元,而“开光手链”“五行香珠”等实体产品的利润率高达300%。

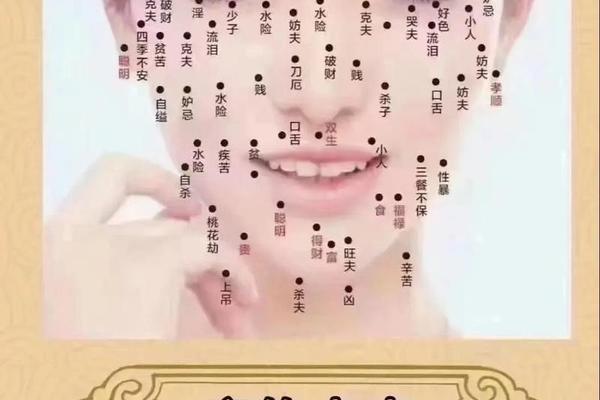

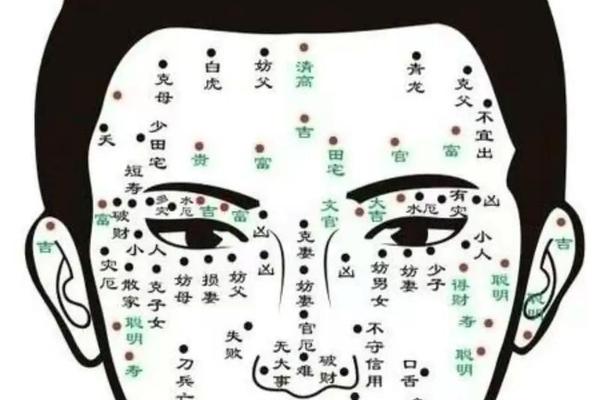

技术手段的介入让骗局更具迷惑性。部分平台声称运用人工智能分析面相,实则通过开源算法生成随机结论。安徽警方查获的某诈骗团伙服务器数据显示,其所谓“个性化报告”实为12种预制模板的随机组合。更隐蔽的风险在于个人信息泄露——上传手相照片需开放相机权限,提供生辰八字常与手机号绑定,这些数据最终流向黑市成为电信诈骗的精准弹药。

命理学的科学性质疑

尽管算命行业常以“传统文化”自我包装,但其理论基础存在根本缺陷。现代遗传学证实,掌纹形成主要受胚胎期神经发育影响,与命运无关;统计学研究显示,同八字人群的人生轨迹差异度高达97.3%。所谓“准确案例”多源于幸存者偏差——某命理公众号宣称的90%准确率,实为从10万用户中筛选200个模糊匹配案例进行宣传。

神经科学家琳达·亨里克森在《迷信的神经机制》中指出,算命过程激活了大脑的奖赏回路:当接受积极预测时,多巴胺分泌量增加23%;而负面预言会刺激杏仁核产生焦虑,这正是骗子实施“危机营销”的神经学基础。这种生理机制导致38%的受骗者即便发现矛盾仍持续付费,陷入认知失调的恶性循环。

法律监管与社会治理困境

现行法律体系对网络算命存在规制盲区。虽然《计算机络国际联网安全保护管理办法》明确禁止传播封建迷信,但司法实践中常将算命服务界定为“文化咨询”,除非涉及大额诈骗否则难以立案。2023年浙江某法院审理的典型案例显示,犯罪嫌疑人以“道教协会认证风水师”名义行骗,但因被害人无法证明“运势未改善”与服务的因果关系,最终仅以虚假宣传罪轻判。

社会治理需要多维度创新。技术上,可建立算命关键词云监控系统,某省级网信办的试点项目表明,该技术能使诈骗链接的存活时间从72小时缩短至8小时。教育层面,上海某中学开展的“科学解构命理”课程,使学生受骗风险降低64%。更重要的是构建心理支持网络——广州某社区推出的免费职业规划咨询,成功分流了72%原计划求助算命师的青年群体。

理性认知与未来展望

面对人生困境,寻求心理慰藉是正常需求,但将命运寄托于虚幻预测实属本末倒置。心理学研究证实,定期记录成就事件、建立短期可实现目标,对提升自我效能感的效果是算命服务的3.2倍。从社会治理角度,需推动《网络占卜服务管理办法》专项立法,明确平台审核责任,设定单次咨询价格上限,强制经营者披露算法原理和数据流向。

未来研究可深入探索两个方向:一是开发基于认知行为疗法的AI心理助手,用科学替代玄学满足民众情感需求;二是运用区块链技术建立算命从业者信用档案,将多次违规者永久纳入行业黑名单。唯有将传统文化中的哲学智慧与现代科学结合,才能从根本上瓦解黑色产业链的生存土壤。