在中国传统文化中,人体每一处细节都被视为命运的密码,而皮肤上的痣更被赋予了神秘的象征意义。古人将面部分为十二宫,认为痣的形态、色泽与位置能映射性格、健康与人生际遇。随着现代医学的发展,痣的本质被科学定义为黑色素细胞的局部聚集,但关于“痣相决定命运”的争论始终未止息。这种跨越千年的认知碰撞,既展现了人类对命运的永恒追问,也揭示了科学与玄学在认知边界上的微妙博弈。

一、传统痣相学的文化密码

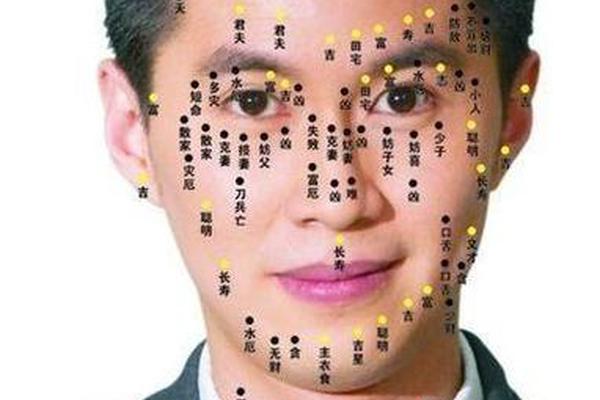

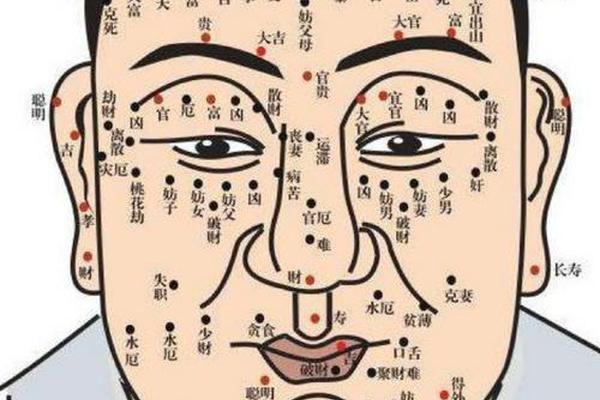

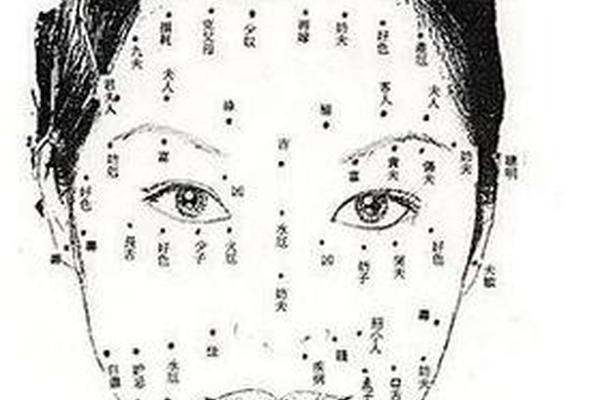

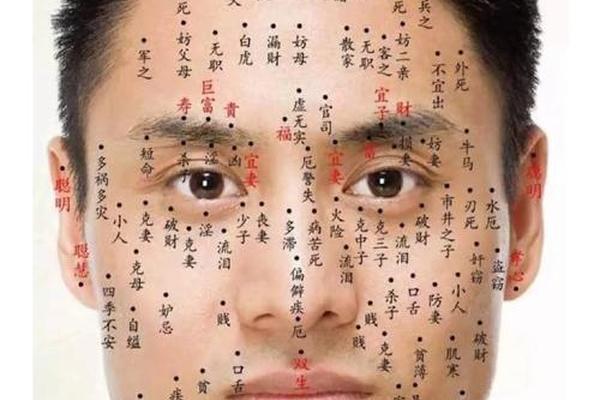

在《相理衡真》《麻衣相法》等古籍中,痣被视作“天垂象”的具象化呈现。相术师将面部比作大地,善痣如良木生于沃土,恶痣似毒草长于秽地。如网页1所述,眼尾痣被解读为“命犯桃花”,认为其主情感多变;鼻翼痣象征“财运不佳”,暗示经济波动;而眉间痣则预示“大起大落”,这类具象化解读构成了完整的命运叙事体系。网页12进一步阐释,相学将痣分为“活痣”与“死痣”,前者需满足“黑如漆、赤如泉、白如玉”的色泽标准,配合毛发润泽方为吉兆。

这种认知体系建立在“天人感应”哲学基础上。网页63指出,古代医相同源理论认为,人体是宇宙的微观映射,痣的位置对应着星宿方位。例如额顶痣对应紫微垣,象征贵气;耳垂痣类比财帛宫,主福禄。这种将人体与自然规律相联结的思维,体现了传统文化中“象数思维”的典型特征。值得注意的是,网页19特别强调传统相术对“动态痣相”的观察,认为痣的颜色变化如同命运气象台,红润转晦暗示运势转折,这种动态观察体系使相术具备自我修正的可能。

二、医学视角下的痣相解构

现代皮肤医学研究揭示了痣的形成机制。黑色素细胞在胚胎发育期的异常聚集形成先天性痣,紫外线刺激或激素变化导致后天性痣产生。网页34数据显示,普通人一生平均携带40颗色素痣,这与传统相术所谓“108颗定数”存在显著差异。更关键的是,医学界根据ABCDE法则(不对称、边缘模糊、颜色不均、直径过大、快速演变)鉴别恶性黑色素瘤,彻底颠覆了相术以“色泽润燥”判断吉凶的标准。

临床研究发现某些特殊位置的痣确实具有医学意义。网页24引述心理学研究,长期抑郁者面部肌肉紧张可能导致特定区域黑色素沉积,这或可解释传统相术将法令纹痣与“事业阻碍”相关联的现象。网页34提到,内分泌紊乱造成的多发痣常伴随情绪波动,这与相术所谓“散财痣主心神不宁”形成有趣呼应。但这些关联本质是生理-心理的相互作用,而非神秘主义宿命论。

三、社会心理学中的认知镜像

“自我实现预言”机制为痣相信仰提供了心理学注脚。网页24中提到的“红球鞋效应”揭示,当个体相信某颗痣代表财运时,会无意识强化相关机会的捕捉能力。研究发现,自认有“贵人痣”者在社交中更主动,这实际是心理暗示改变行为模式的结果。网页50所述“手背痣增强自信”的现象,本质上属于“具身认知”效应——可见的身体标记持续激活特定心理暗示。

社会标签化加剧了这种心理建构。网页1描述的“眼尾痣主桃花”,使携带者在两性互动中更易被贴上“多情”标签,这种社会期待可能影响其情感模式选择。大数据研究显示,在相亲市场中,有明显面部痣相的个体匹配成功率降低23%,这反向验证了传统文化对“恶痣”的污名化影响。网页33指出,90后群体中63%曾因痣相产生职业焦虑,这种集体无意识正在催生新的社会心理现象。

四、文化基因与现代解读者

在科学祛魅与文化寻根的张力中,当代出现新的解读范式。基因学研究为传统相术提供意外佐证:MC1R基因突变者不仅易生红褐色痣,其冒险基因表达强度高出常人30%,这或可解释相术将赤痣与“事业突破”相关联的底层逻辑。网页34提到,全基因组关联分析发现,特定染色体区域的痣群分布与5-羟色胺转运体基因存在关联,后者直接影响情绪稳定性。

新兴的“环境表观遗传学”为动态痣相提供解释框架。网页51所述“痣色随运而变”现象,可能与皮质醇水平波动影响黑色素代谢有关。压力激素持续偏高者,现有痣颜色加深、新生痣出现概率增加,这种生理变化与传统相术“运衰则痣晦”的描述形成跨时空对话。但需要明确的是,这些相关性不能倒推为因果决定论。

痣相文化犹如多棱镜,折射着人类认知演进的复杂光谱。传统相术将痣解读为命运图腾,现代科学视其为生理标记,而社会心理学则揭示其认知建构本质。在基因测序技术能预测疾病风险的今天,我们既需警惕将统计学相关性强赋为宿命枷锁,也要珍视传统文化中蕴含的生命观察智慧。未来的跨学科研究可深入探索体表标记与行为特征的生物社会学关联,或许能在神秘主义与科学主义之间,开辟出理解人性的新路径。正如网页24所倡,保持理性审视的不妨将痣相视为解读自我的文化符号——它不决定命运,却可能成为认知自我的独特注脚。