一、需要去除的痣类型(医学指征)

1. 易摩擦或损伤部位的痣

常见部位:手掌、足底、腰部(皮带区)、腋窝、腹股沟、生殖器等。

原因:长期摩擦或外伤可能刺激痣细胞异常增生,增加恶变风险。

2. 形态异常的痣(符合ABCDE原则)

A(Asymmetry,不对称):痣的两侧形状或颜色不对称。

B(Border,边界不规则):边缘模糊、锯齿状或缺口。

C(Color,颜色不均匀):混杂黑色、棕色、红色或蓝色等多种色调。

D(Diameter,直径>6mm):短期内快速增大需警惕。

E(Evolution,进展变化):出现瘙痒、出血、溃疡或周围出现卫星痣。

3. 先天性巨痣

直径超过20cm的先天性痣恶变风险较高(约2%-5%),需定期监测或预防性切除。

4. 颜色或形态突变的痣

原本稳定的痣突然颜色加深、隆起或表面破溃。

二、祛痣的常见方法

1. 手术切除

适用情况:直径>0.5cm的痣、可疑恶变的痣、易摩擦部位的痣。

优点:彻底清除病灶,可送病理检查,复发率低。

缺点:需缝合,可能留疤。

2. 激光祛痣

适用情况:直径<0.3cm的浅层痣(如皮内痣、交界痣)。

优点:创伤小、恢复快。

缺点:较深的痣可能需多次治疗,存在复发风险。

3. 冷冻或化学腐蚀法

适用情况:较小的表皮痣。

风险:深度难控制,可能留疤或刺激恶变,现已较少使用。

三、祛痣的注意事项

1. 避免自行处理

使用偏方(如白醋、大蒜)可能腐蚀皮肤,引发感染或刺激痣恶变。

2. 术后护理关键

保持伤口干燥,结痂前避免碰水。

结痂脱落后使用硅酮凝胶类产品(如疤痕贴)预防增生。

3. 防晒与忌口

术后3个月内严格防晒,避免色素沉着。

忌辛辣、酒精等刺激性食物,减少炎症反应。

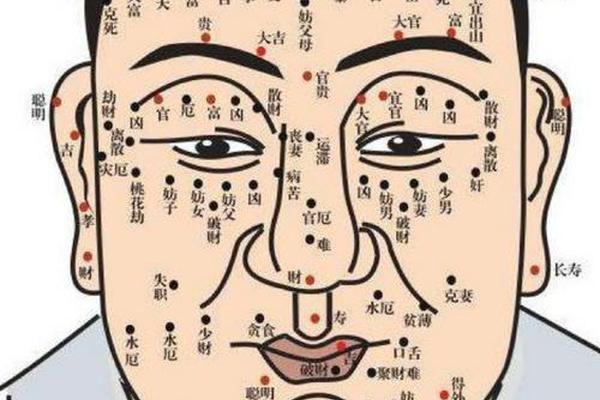

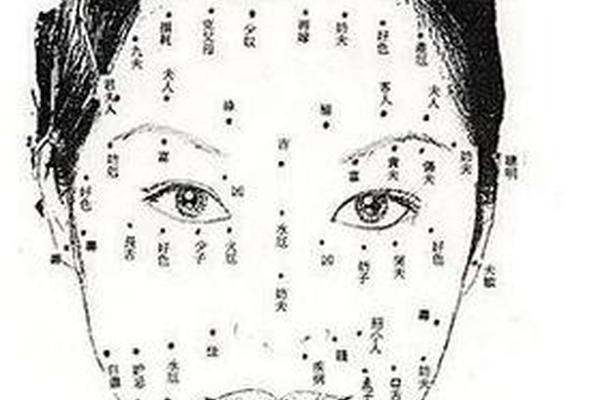

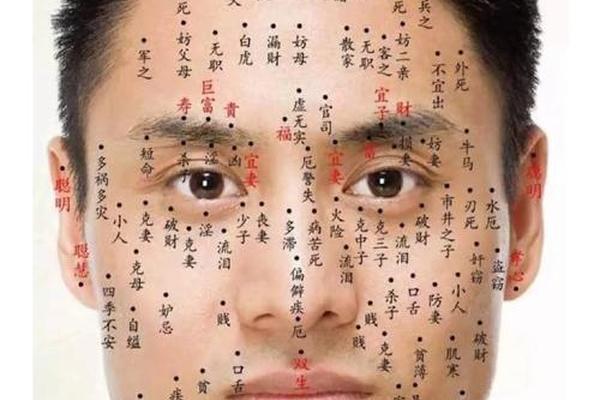

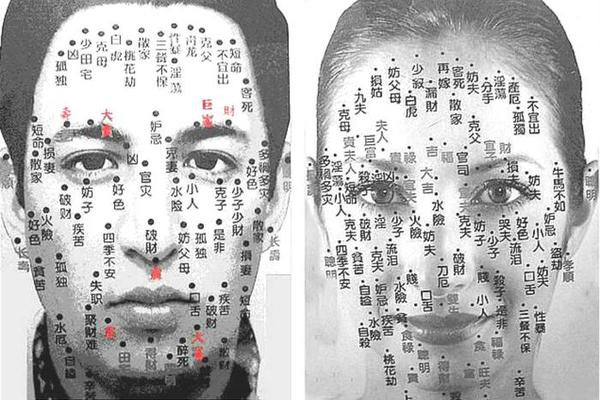

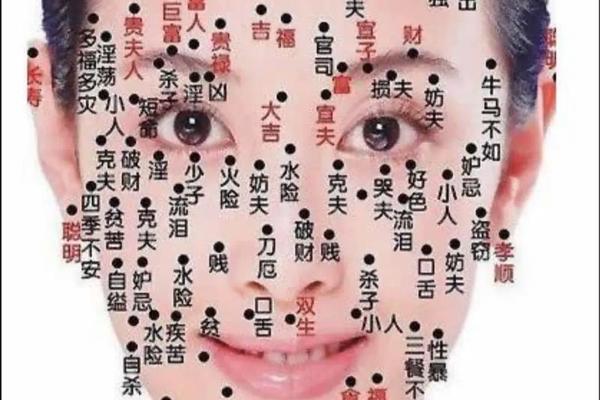

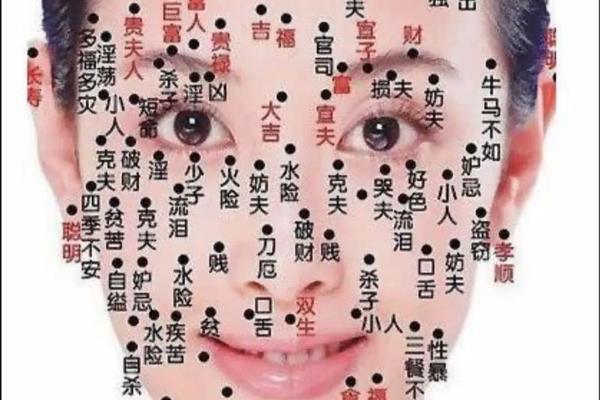

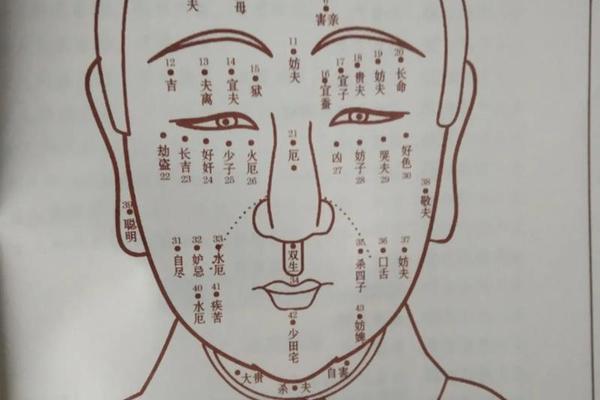

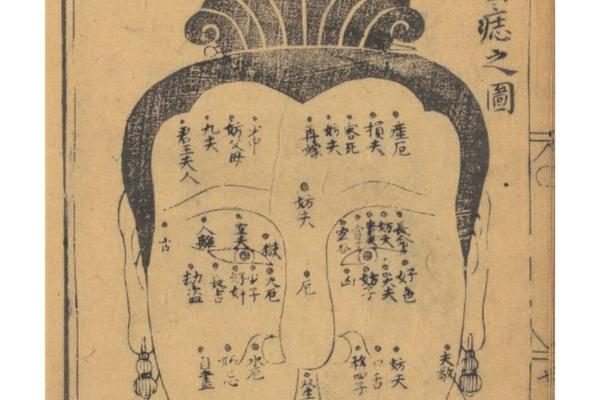

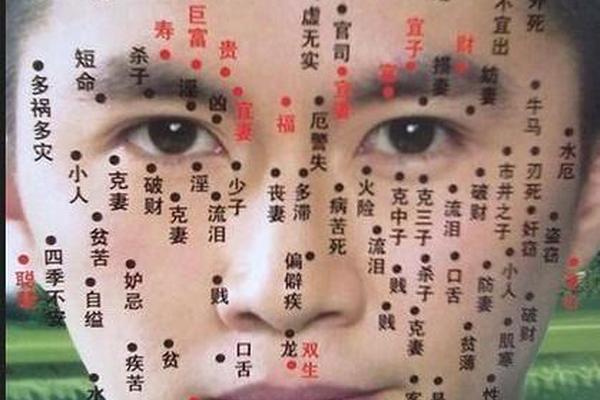

四、面相学中的“需去除的痣”(非医学建议)

1. 影响美观的痣

面部明显位置的痣(如鼻尖、眼周)可能因个人审美需求处理。

2. 传统“凶痣”

如眉间痣(主情绪不稳)、唇下痣(主口舌是非)等,但无科学依据。

总结建议

医学优先:疑似恶变的痣需及时就医,通过专业检查(如皮肤镜、病理活检)明确性质。

选择正规机构:祛痣应优先选择医院皮肤科或整形外科,避免美容院不规范操作。

动态观察:非高危痣可定期拍照记录变化,无需过度处理。

如需具体图片示例,建议通过专业医疗平台(如丁香医生、好大夫在线)搜索“黑色素瘤与良性痣对比图”,或直接咨询皮肤科医生进行面诊。