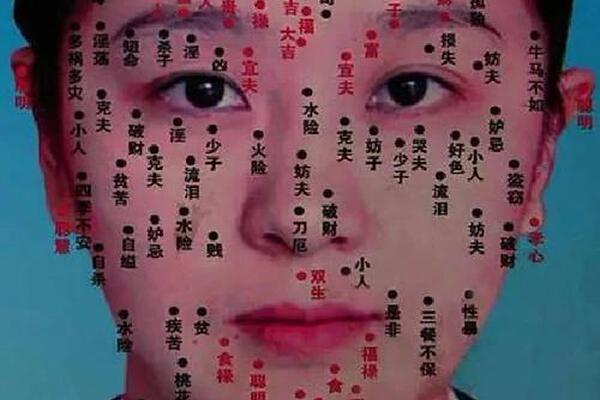

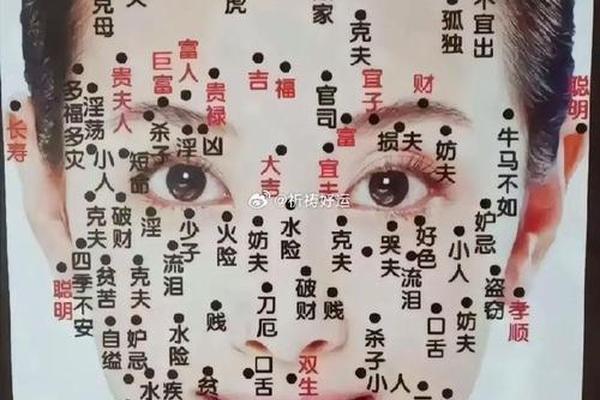

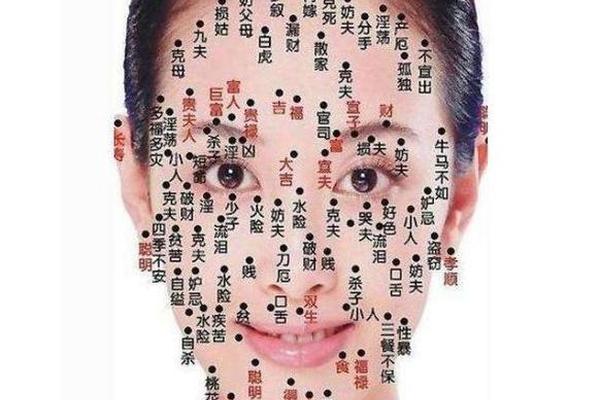

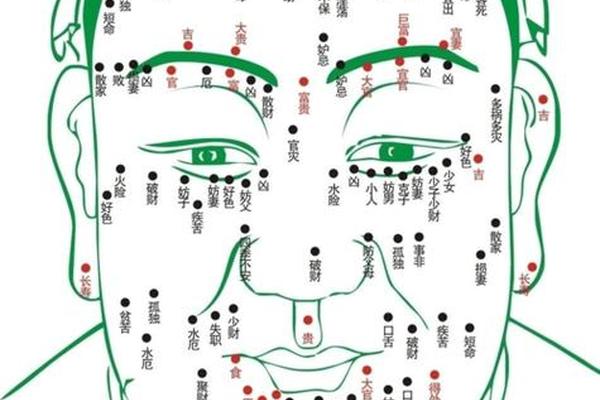

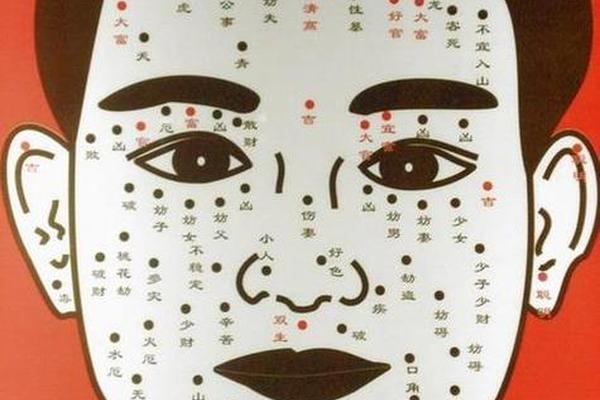

在东方传统面相学中,下颚边缘及底部区域的痣被赋予了独特的象征意义。古书《冰鉴》曾提出“观骨相而知命”,而下颚作为面部“地阁”所在,被视为晚年运势与财富积累的映射区。从网页49的记载可见,左下颌骨边缘的痣常被解读为领导力与自信的象征,其主人往往具备“坚强性格与卓越管理能力”,而右下颚痣则与权力地位关联,如毛泽东的痣相故事便成为民间“天授之相”的文化注脚。

这种解读背后蕴含着古代“天人感应”的哲学思想。网页36提到,古人认为“下巴开花(密集痣相)必发家”,将痣的分布形态与物质积累直接关联,暗示痣相是命运的外显符号。例如,下颚底部的痣若呈现饱满圆形且色泽纯黑,则被视为“吉痣”,象征晚年生活富足;反之,边缘模糊或色泽混杂的痣则可能暗示健康隐患。

二、性别视角下的痣相差异

传统相学对男女下颚痣的解读存在显著分野。网页49指出,女性下颚抬头处的痣曾被中医视为“肾脏虚弱”或“命运波折”的标志,这与古代性别角色中对女性体质与婚姻的隐忧密切相关。例如,左侧下颚痣可能被解释为“情感无缘”,而右侧则与情欲波动关联,这种说法在《面相分析:脸上痣揭示出命运轨迹》中也有呼应,认为女性面部痣相多主“桃花劫”或“克夫”。

然而现代观点对此进行了批判性重构。网页22强调,当代社会更倾向于将痣视为生理特征而非命运标签。研究显示,女性下颚痣的分布频率与男性并无统计学差异,所谓“情感坎坷”的解读更多源于社会文化建构。值得注意的是,相学中的性别差异隐喻逐渐被转化为个人特质的象征,如右下颚痣在男性中被赋予“领导潜质”,而在女性则可能解读为“独立精神”。

三、医学视角下的科学解构

从现代医学看,下颚痣的形成主要与黑色素细胞聚集相关。网页44指出,痣的形态受遗传、紫外线照射及激素水平影响,交界痣(表皮底层痣)因位置表浅更易受刺激,其恶变风险较真皮层的皮内痣高5倍。这与传统相学中“吉凶痣”的判断形成有趣对比:古人以颜色、形状论命运,而医学通过组织学分层评估风险。

临床案例显示,下颚区域因靠近领口、易受摩擦,需特别关注痣的变化。网页49建议采用ABCDE法则(不对称、边界、颜色、直径、演变)进行自检,若出现瘙痒、渗液或快速增大,需立即就医。这种科学认知消解了传统痣相的宿命论色彩,转而强调主动健康管理的必要性。

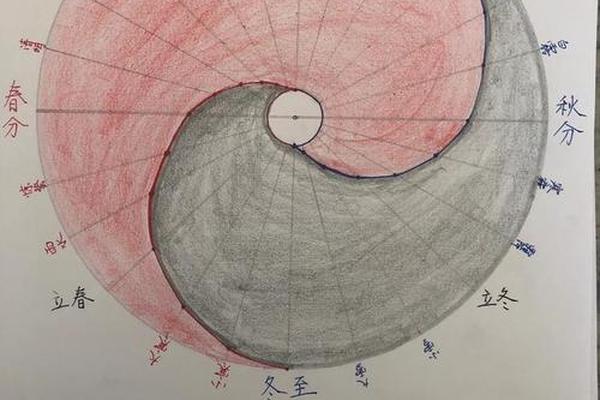

四、跨文化语境中的符号演变

下颚痣的文化意义在全球范围内呈现多元性。在印度占星术中,下颚痣被视为“财富之眼”,与土星能量相关;而西方面相学则更关注其与“决断力”的关联。网页28提及毛泽东的痣相传说,展示了特定历史语境中痣相符号的政治化过程——领袖的生理特征被赋予“天命所归”的叙事功能。

当代流行文化进一步重构了痣相的象征意义。网页64显示,社交媒体上“下巴痣美学”成为时尚标签,窦靖童等明星的下颚痣被塑造为“个性宣言”,这与传统相学的吉凶判断形成鲜明反差。这种符号嬗变揭示了身体特征解读从命理工具向身份表达载体的转型。

五、未来研究的可能性方向

现有研究仍存在多重空白领域。痣相学与遗传学的交叉研究尚未展开,例如特定基因位点是否同时影响痣的分布与性格特质。跨文化比较研究可深化对符号建构机制的理解,如比较东西方对同一下颚痣位置的不同诠释逻辑。医学人类学视角下的研究可探讨传统相学观念如何影响患者的就医行为。

下颚边缘与底部的痣相,既是生物学现象,也是文化符号的载体。传统相学通过隐喻系统构建了痣与命运的关联,而现代医学则揭开了黑色素沉积的分子机制。这两种认知体系并非绝对对立——前者反映人类对未知的想象性解释,后者体现理性认知的进步。未来研究需在科学实证与文化阐释之间搭建对话桥梁,同时倡导公众建立“关注但不迷信”的健康认知态度。正如网页36所言:“真正的命运密钥,始终握在自我耕耘的掌心。”