在人体皮肤上,黑痣作为黑色素细胞的局部聚集,既是生理现象的体现,又承载着不同文化对命运的解读。小腿作为日常活动频繁且易受摩擦的部位,其痣相的形态与位置常引发人们对其健康风险与象征意义的双重关注。本文将从医学与民俗相学的双重视角,解析小腿平坦痣相的深层内涵,并提供科学观察与防护指南。

一、小腿平坦痣相的位置解析

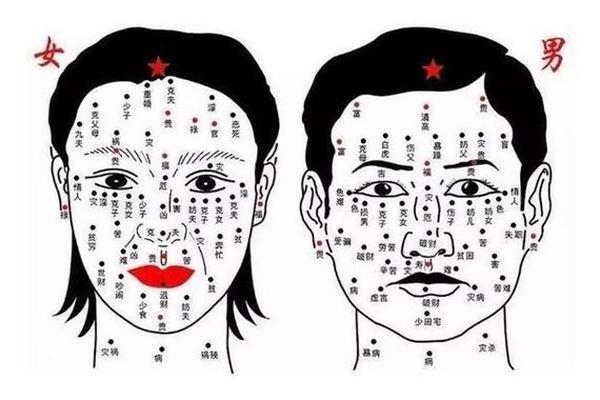

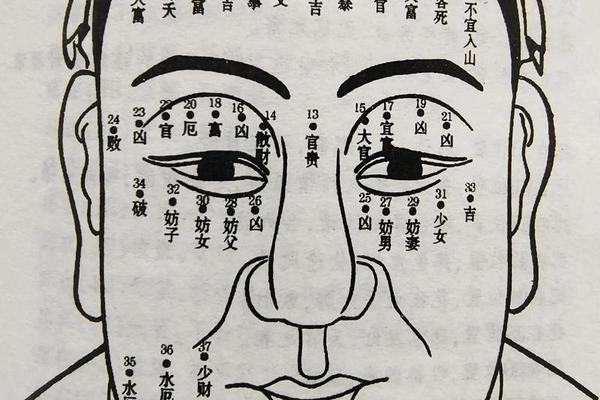

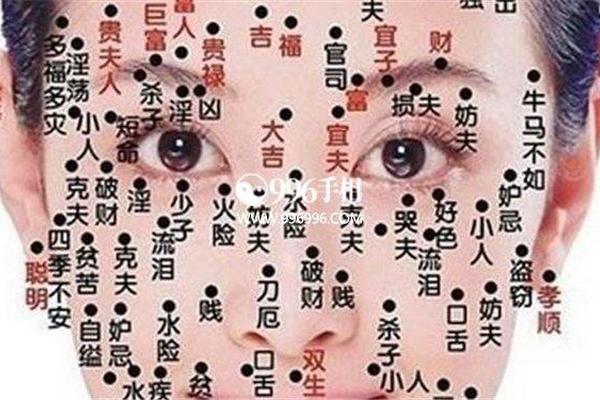

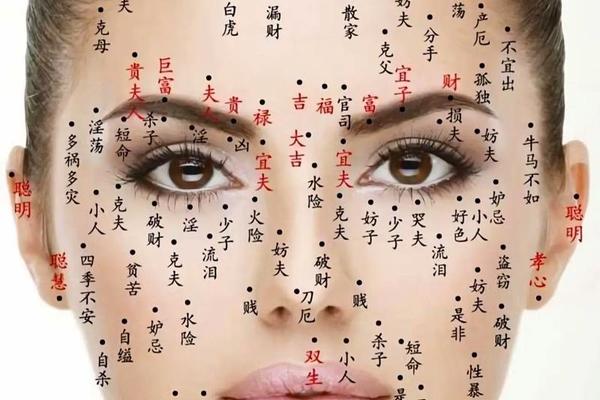

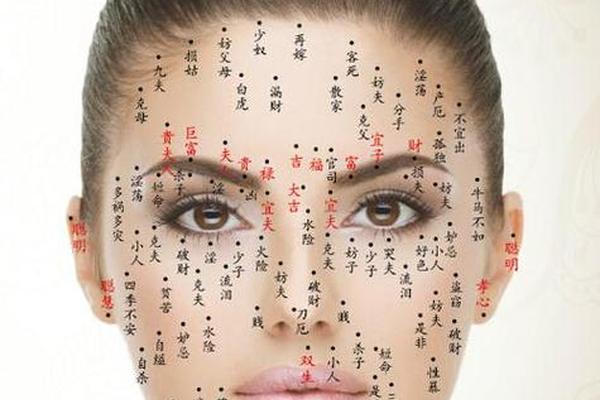

从民俗相学角度观察,小腿平坦痣相的象征意义与具体位置密切相关。左膝下半寸的「难行痣」被认为提示个体需扎根故土发展,远行易遇波折,这与现代医学对摩擦区域痣的关注形成微妙呼应——频繁摩擦虽非直接致癌因素,但持续刺激可能加速细胞异常增生。而右膝下半寸的「不遂痣」则象征健康隐患,对应医学观察中足底、膝盖等承重部位痣的监测必要性。

左小腿中段的「波折痣」暗示事业需经历竞争考验,这与医学界提出的ABCDE法则中「进展」维度形成跨学科对话——相学中的命运起伏与医学上的形态变化,都强调动态观察的重要性。右小腿外侧的「不安痣」被解读为性格躁动易受蛊惑,在医学语境下则提醒需关注非典型痣的边缘不规则特征。

二、医学与相学的交叉视角

现代医学研究显示,仅29%的黑色素瘤源于既有痣,71%为新发病灶,这消解了传统对特定位置痣的过度恐慌。皮肤镜技术的发展更精确区分了良性痣的网状结构(82%规则排列)与恶变征兆的斑驳色斑,为相学中的「凶吉」判断提供了科学注脚。文化象征与医学事实的差异在「蓝色痣相」中尤为显著——相学视其为不祥之兆,而医学统计显示蓝痣癌变率不足0.03%。

值得注意的是,孕期激素变化引起的痣体增大变黑,在相学体系中常被赋予特殊命运含义,而医学明确此为生理现象。这种认知差异提示,在传统文化解读中需引入现代医学常识作为校准参数,避免因信息不对称导致不必要的焦虑。

三、自我观察与医学检查方法

采用ABCDE法则进行自我监测时,需注意直径标准的文化适应性——相学重视「绿豆大小」的形态细节,而医学将6毫米作为重要阈值。皮肤镜技术揭示的10种模式中,规则网状结构(出现率68%)与小球模式(占比22%)对应相学中的「安定痣」,而不规则色素沉着则需医学介入。

对于足底等特殊部位,医学建议每月拍照记录形态变化,这与相学强调「动态观运」的理念不谋而合。夜间泡脚时进行触诊检查,既能完成相学中的「净身改运」仪式,又可实现医学上的早期病灶筛查。需特别警惕短期内出现卫星灶的痣相,这在医学上属晚期征象,相学则解读为「灾星临门」。

四、日常防护与理性认知建议

物理防护方面,选择吸湿透气的纯棉袜(摩擦系数低于化纤材质35%),可减少足部痣的机械刺激。防晒措施需注意UVA穿透玻璃的特性,即便室内工作者也应每日使用SPF30+防晒霜,这与相学「避阳改运」的讲究存在科学契合点。

心理建设层面,需破除「点痣改命」的认知误区。激光祛除虽可改善外观,但对交界痣的过度处理可能破坏细胞稳态。建议将年度皮肤科检查纳入「运势保养」体系,通过专业仪器检测实现医学防护与文化心理的双重满足。

从跨学科视角审视小腿平坦痣相,我们既需尊重传统文化对生命现象的独特阐释,更要建立基于循证医学的理性认知体系。未来研究可深入探讨特定文化符号(如「难行痣」)与皮肤神经内分泌的关联机制,以及民俗心理对疾病预防行为的潜在影响。建议公众建立「观察-记录-咨询」的三阶管理流程,让古老智慧与现代科学在健康守护生共荣。