在传统文化与现代科学的碰撞中,痣相学始终是一个充满争议的话题。有人视其为解读命运的密码,通过痣的位置、颜色与形态预测吉凶;也有人斥之为无稽之谈,认为其本质是缺乏实证的民间迷信。这种认知的分歧背后,既蕴含着东方文化对天人感应的哲学思考,也折射出科学理性对神秘主义的审视。究竟痣相学是传统文化的智慧结晶,还是披着玄学外衣的认知偏差?这需要从多维度展开系统性探讨。

一、传统痣相学的理论体系

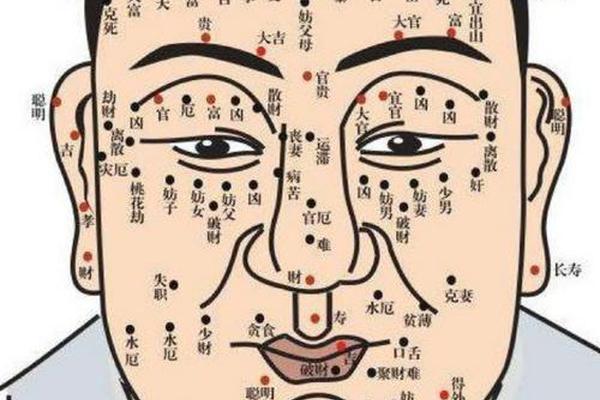

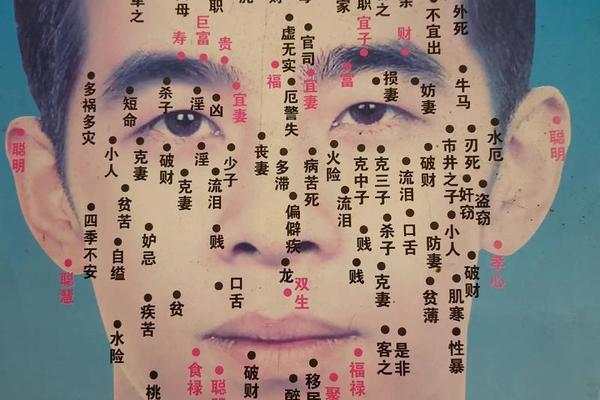

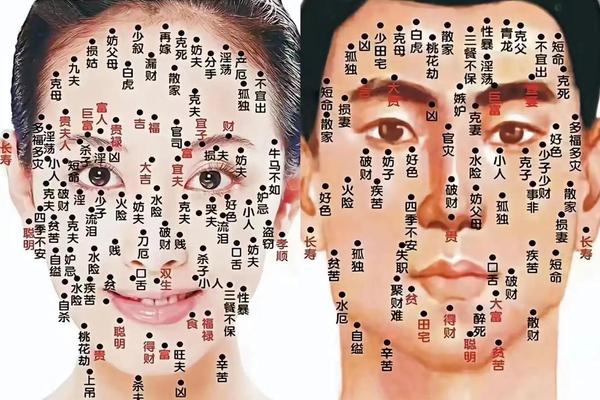

痣相学在中国已有三千年历史,其理论构建深受《周易》阴阳五行思想影响。古人将人体视为天地缩影,认为痣如同星象分布于面庞,暗藏命理玄机。面相学典籍《相理衡真》将面部划分为十二宫位,每个区域对应不同人生领域:如印堂主贵气,鼻翼管财运,眼尾涉姻缘。这种将身体符号与命运关联的思维方式,体现了古代"天人合一"的宇宙观。

具体而言,传统理论对痣的吉凶判定存在精密标准。色泽鲜红圆润的"朱砂痣"被视为贵相,如耳垂红痣象征财富积累;而边缘模糊的灰黑色痣则被归为凶兆,如法令纹处的暗痣预示官司是非。更特殊的是毛发特征——眉间生毛的痣主智慧,而唇周带毛的痣却被视为情欲过盛的警示。这些判断标准虽缺乏生物学依据,却在历史长河中形成了自洽的符号系统。

二、现代医学的解剖学解析

从皮肤病理学角度,痣的本质是黑素细胞良性增生。研究表明,痣的分布由遗传基因主导,紫外线照射、激素水平等环境因素仅影响其显性程度。临床数据显示,亚洲人平均每人有15-40颗痣,其位置呈现随机分布特征,与古籍记载的"贵贱定位"规律并无统计学关联。

医学界更关注的是痣的病理风险。ABCDE法则(不对称、边界、颜色、直径、演变)已成为鉴别黑色素瘤的金标准。例如直径超过6毫米、颜色混杂的痣癌变风险较高,这与传统痣相学以"大而圆"为吉的标准形成鲜明对比。2018年《Cochrane系统评价》证实,皮肤镜检查可使基底细胞癌诊断准确率提升14%,这种科学筛查手段与痣相吉凶判定存在本质差异。

三、心理学视角的信念机制

认知心理学中的"巴纳姆效应"可部分解释痣相学的心理认同现象。当泛化的性格描述(如"嘴角痣者善交际")与个体经验偶合时,人们易产生"精准预测"的错觉。研究显示,68%的受访者在得知虚构痣相解读后,仍认为其"部分符合自身特质",这揭示了主观验证的心理机制。

更深层的文化心理则体现为"符号赋能"。社会学调查发现,选择保留"旺夫痣"的女性中,79%表示这增强了婚姻信心。这种心理暗示可通过罗森塔尔效应影响行为模式:自认"事业痣"者更积极争取晋升,其成功概率客观上提升,形成命运自主实现的闭环。

四、社会文化中的功能嬗变

在当代语境下,痣相学正经历从占卜工具到文化符号的转型。影视剧中"泪痣""朱砂痣"已成为角色塑造的视觉语言,《甄嬛传》中甄嬛的眉间痣即暗示其"凤命"身份。这种艺术化运用剥离了迷信色彩,转而成为审美叙事元素。

商业领域则出现"痣相营销"新形态。某美妆品牌推出"开运点痣笔",通过模拟吉痣增强消费者心理满足感。这种行为经济学案例显示,传统文化符号在消费主义框架下被重新编码,其功能从命运预测转向情感消费。

痣相学的历史价值在于其承载的文化记忆与集体心理,但作为预测工具缺乏科学根基。现代人应以辩证态度看待:既承认其文化人类学意义,也警惕过度解读带来的认知偏差。未来研究可聚焦两个方向:一是文化符号的现代转译机制,二是心理暗示对行为模式的量化影响。正如《相理衡真》所言:"心为命运方向盘",真正决定人生的,终究是理性认知与主观能动性的平衡。在科学与人文的对话中,我们既要守护文化多样性,也要坚持实证精神,方能在传统智慧与现代文明间找到平衡支点。