在传统相学中,面部痣相常被赋予吉凶祸福的象征意义,而“九夫痣”作为女性面相中的特殊符号,因其名称的争议性和文化内涵的复杂性,引发了诸多讨论。它既被解读为“克夫”的警示,又被赋予“旺夫”的吉兆,甚至与古代土地制度存在隐秘关联。这种矛盾的象征体系,折射出传统文化对女性命运的隐喻与社会价值观的演变。

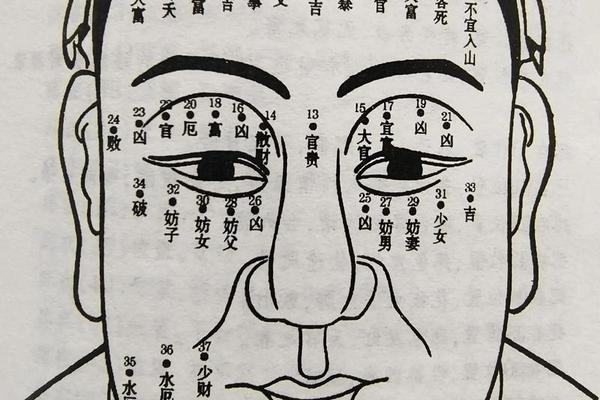

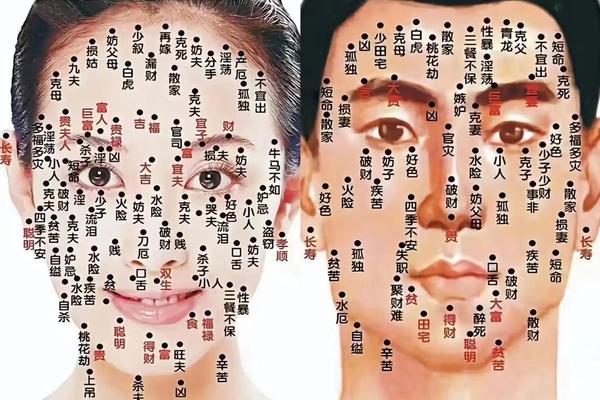

一、相学传统中的九夫痣定义

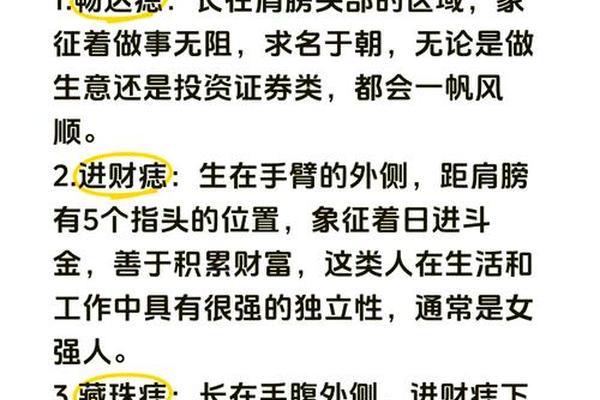

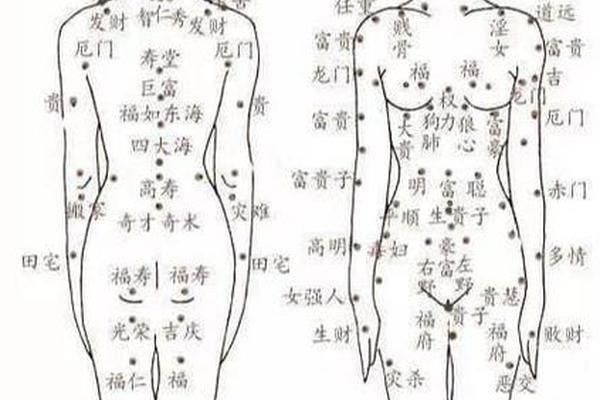

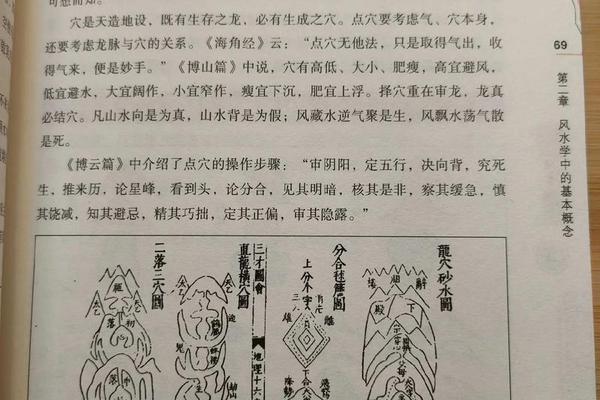

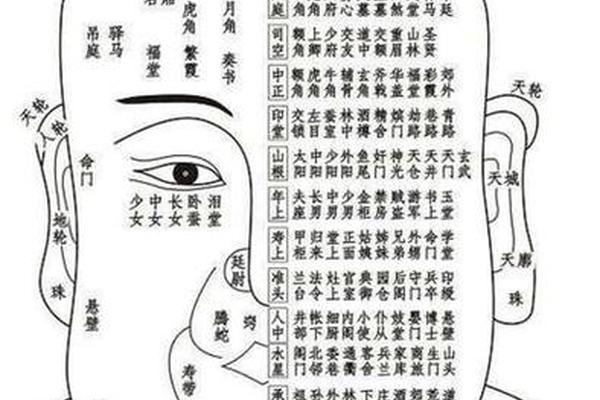

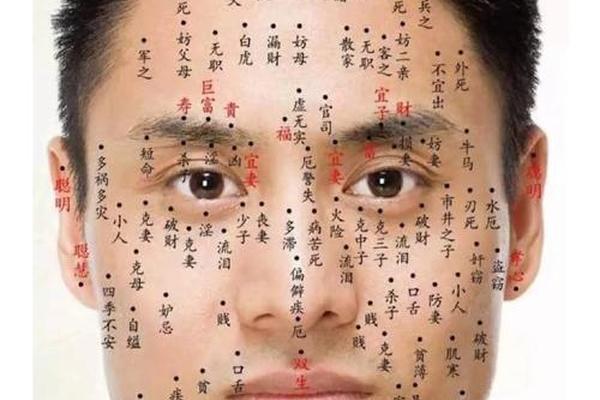

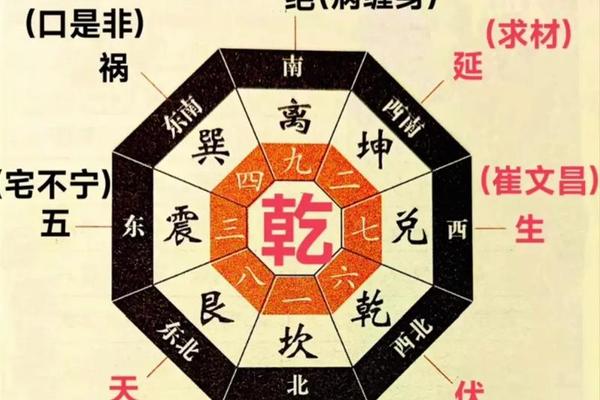

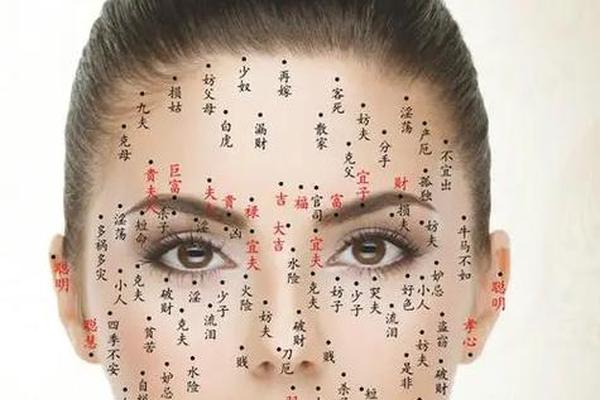

在古籍记载中,“九夫痣”特指女性额头特定位置的一颗痣,其名称源于《周礼·地官·小司徒》对土地划分的“九夫为井”制度。相学将这一概念引申为“九位耕夫共同劳作”的意象,暗喻女性命理对丈夫运势的深远影响。例如,网页1提到:“九夫所耕的九百亩田”被类比为女性通过痣相“助力丈夫日升九天”,暗示事业攀升的潜力。

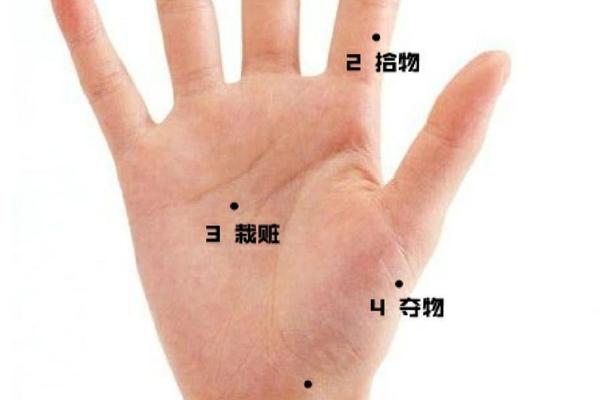

民间对九夫痣的解读呈现两极分化。部分相书认为,此痣主“克夫”,表现为婚姻多变、丈夫健康受损或事业受阻。如网页23指出,额头第二位置的痣被标注为“九夫”,象征“一生婚姻多变,结婚数次”,而网页62更是将此类痣相直接归类为“克夫严重”的典型。但另一派学者则强调“九夫”实为吉兆,如网页19引用《晋书》考证,认为“九夫”实指古代土地制度中协作共荣的集体劳作模式,对应女性对丈夫事业发展的协同作用。

二、文化演变中的矛盾诠释

九夫痣的象征矛盾,根植于传统社会对女性角色的双重期待。一方面,“克夫”论调反映了封建对女性“顺从”的要求,将婚姻失败归咎于痣相的“不祥”。例如网页69列举的“妨父妨夫”“客死他乡”等解读,实质是对女性独立性的压制。“旺夫”说法的兴起,则暗合了明清时期商业社会对女性“贤内助”功能的推崇,如网页34提出九夫痣能“助丈夫走上事业巅峰”,实则是将女性价值绑定于男性成就。

这种矛盾在当代呈现新的演变。网页6试图以科学视角解构九夫痣,指出其“无科学依据”,强调婚姻幸福取决于双方经营而非痣相。而网页70则通过案例分析,反驳单一痣相定命运的观点,认为需结合整体面相判断。这种解构主义倾向,反映了现代人对传统命理的去魅与理性反思。

三、现代科学视角的再审视

从医学角度看,痣的本质是黑色素细胞聚集,其位置与形态受遗传和环境影响。网页12直言“九夫痣克夫是迷信”,并引用皮肤科研究证明痣相与性格、命运无直接关联。心理学研究则发现,对痣相的过度关注可能引发自我暗示效应——例如自认“克夫”者易在婚姻中表现出焦虑,反而加剧关系紧张。

社会学研究进一步揭示,九夫痣的污名化与历史上女性经济地位低下密切相关。在网页36记载的案例中,20世纪初被标记“九夫痣”的女性常遭退婚,而当代同类女性通过教育或职业成功,往往能破除这种偏见。这种转变印证了法国哲学家福柯“权力塑造知识”的理论——痣相的吉凶诠释本质是社会权力结构的投射。

四、理性认知与应对建议

面对九夫痣的争议,建立科学认知体系尤为重要。首先需明确相学属于文化人类学范畴,其价值在于反映特定历史阶段的社会观念,而非客观真理。如网页16建议,若因痣相产生心理负担,可寻求专业心理咨询而非盲目点痣。可借鉴香港中文大学面相研究团队的方法,将传统痣相符号作为文化编码进行人类学研究,而非命运预测工具。

对于仍在意痣相者,网页1提出的“注意婚姻沟通”具有现实意义。例如通过伴侣共同参与婚姻咨询、建立平等对话机制,能有效化解“克夫”焦虑。台湾命理师林正义在网页70中倡导的“动态相学观”值得借鉴:即通过自我修养改善行为模式,从而反向影响面相气色,形成良性循环。

九夫痣的诠释史,本质是一部社会观念与女性地位的变迁史。从《周礼》的制度隐喻到当代科学解构,这颗小小痣相承载的文化重量远超其物理形态。当代研究应跳出“吉凶”二元论,转而关注其背后的性别话语建构与文化符号流变。未来可结合大数据分析,探究不同文化圈层对同类痣相的差异化解读,或从神经美学角度研究痣相审美偏好的大脑机制,这将为传统文化研究开辟新的跨学科路径。对于个体而言,真正的“改运”之道,或许在于超越命理桎梏,在自我成长中书写命运的新注解。