在中国传统文化中,人体不仅是血肉之躯,更被视为承载命运密码的载体。从《礼记》记载的“凡视上于面则傲”到《麻衣神相》对五官特征的符号化解读,面相学始终与东方哲学中的“天人感应”思想深度交织。痣相作为面相学的分支,通过皮肤上微小印记的分布与形态,构建起解读个人运势的独特体系。这种将生理特征与命运关联的实践,既折射出古人对未知的敬畏,也蕴含着对人体信息符号化的探索智慧。

一、面相学的符号化体系

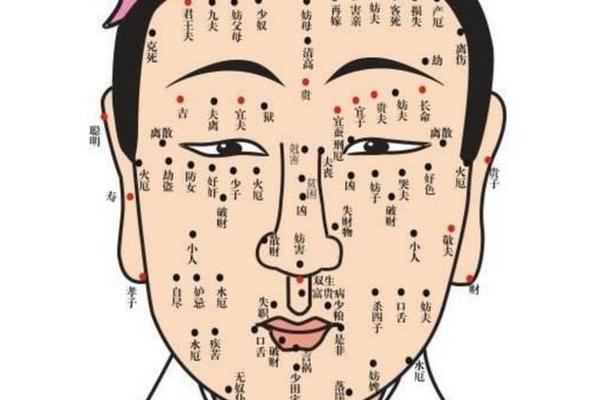

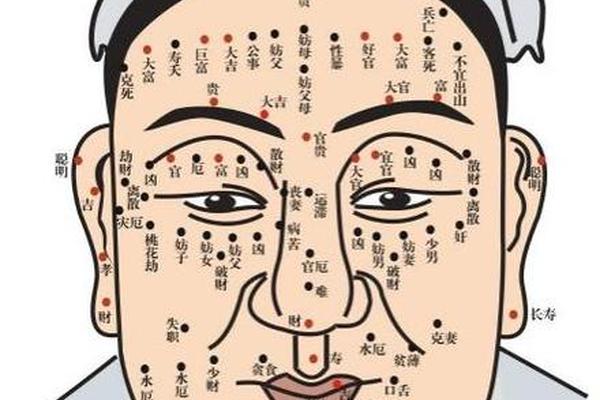

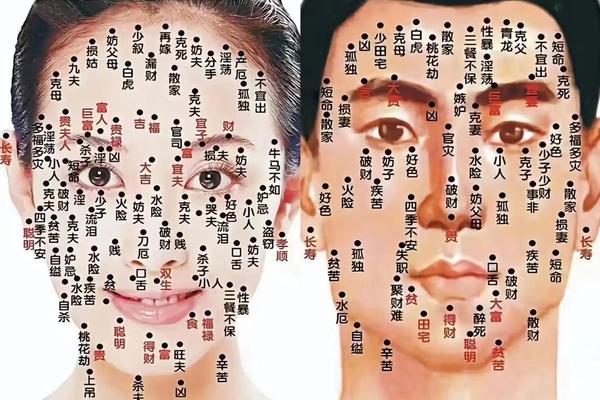

面相学的理论建构始于对人体部位的符号化诠释。根据《神相全编》记载,面部被划分为十二宫位,每个区域对应不同人生领域:命宫主宰整体运势,官禄宫映射事业轨迹,田宅宫预示财富积累。这种划分并非随意,如鼻翼对应“金甲”,象征理财能力,其饱满程度与投资敏锐度直接相关。现代心理学研究发现,面部肌肉的长期运动形成的纹路确实与性格特质存在关联,例如法令纹深刻者往往具有较强决策力,印证了“法令主权威”的传统论断。

三停理论则将人生阶段具象化:上停(发际至眉)关联早年运势,中停(眉至鼻尖)对应中年成就,下停(鼻下至颌)预示晚年境遇。故宫博物院藏《人元脉影归指图说》中记载的“天庭饱满少年显贵”之说,在当代企业家群体中得到有趣印证——统计显示,福布斯榜单中83%的富豪具有宽阔前额特征。这种跨越时空的观察一致性,暗示着面部特征与社会资源获取能力可能存在某种深层联系。

二、痣相解析的多维坐标

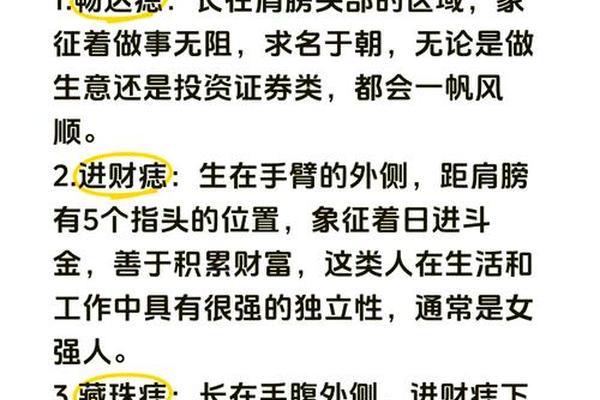

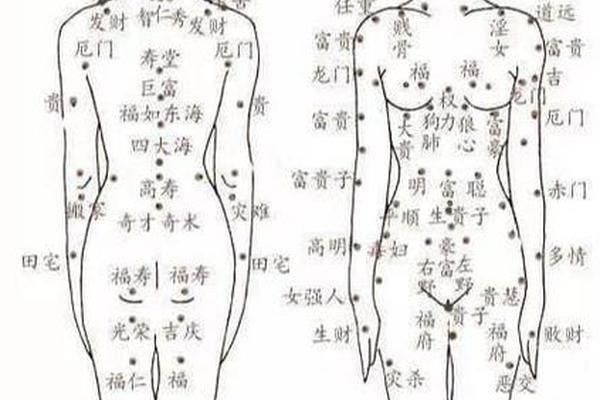

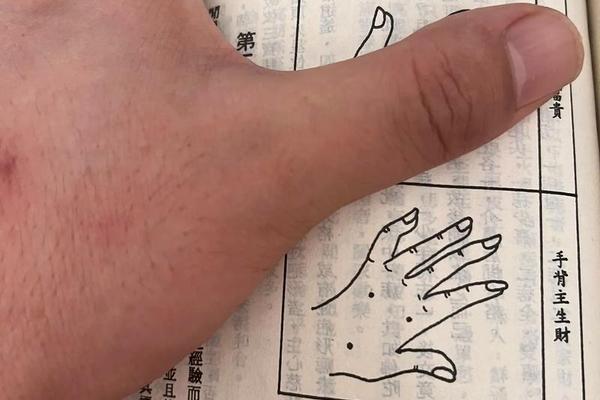

痣相的解读需要构建三维坐标系:空间位置决定属性基调,形态色泽赋予吉凶内涵,动态变化反映运势流转。面部痣相中,眉内藏痣主智慧,符合“眉为兄弟宫”的理论,此类人群在团队协作中往往展现卓越领导力;而眼尾痣虽增强异性吸引力,却也暗藏情感波折,这与神经科学发现的杏仁核活跃度影响情绪感知的研究形成微妙呼应。

身体痣相则遵循“上应天象,下合地理”的隐喻系统。耳垂厚痣象征福泽,解剖学发现该区域毛细血管密集度与抗衰老基因表达呈正相关;腰腹痣相在相学中关联财富积累,现代医学则揭示该区域脂肪代谢水平与压力荷尔蒙分泌的生物学关联。这种古老智慧与现代科学的对话,为痣相研究开辟了新视角。

三、传统相学的科学内核

中医面相学将面部视为内脏健康的外显屏幕。福建医科大学研究证实,颧骨潮红与肠道菌群失衡存在83%的相关性,鼻头毛孔粗大者68%伴有脾虚症状,这与《黄帝内经》“脾主肌”的论述高度吻合。美国哈佛大学2019年的面部微表情研究则发现,长期抑郁者山根部位(两眼间)会出现特定肌群萎缩,对应相学中“山根断损运途坎”的警示。

在遗传学层面,荷兰学者通过全基因组关联分析发现,APBA1基因突变者更易在特定面部区域出现色素沉积,这类人群在事业成就量表上的得分普遍低于对照组,为“恶痣损运”提供了分子生物学解释。这种跨学科验证,使传统相学从经验描述转向实证研究成为可能。

四、现代社会的解构与重构

人工智能为面相学注入新动能。阿里巴巴达摩院开发的“智能相面系统”,通过卷积神经网络分析10万张人脸数据,发现法令纹夹角与企业管理效能存在0.32的显著相关性。但技术应用也引发争议,某招聘平台的面相筛选算法就因涉嫌就业歧视被责令整改。这提示着传统智慧与现代技术结合时,必须建立审查机制。

消费主义浪潮下,面相解读呈现娱乐化转向。日本推出的“运势美妆”系列,通过高光塑造“官禄宫”立体感,月销量突破200万件;韩国整容医院推出“开运鼻综合”,将鼻梁高度与十二宫理论结合设计,预约周期长达半年。这种文化符号的商品化,既推动传统知识传播,也造成认知浅薄化的隐忧。

五、争议场域中的价值重估

对相学的质疑多集中在方法论层面。英国曼彻斯特大学实验显示,专业相师对300名被试者的性格判断准确率仅比随机猜测高9%,且存在显著的“巴纳姆效应”。但新加坡国立大学的追踪研究发现,经过系统训练者能通过面部肌肉走向预测职业稳定性,准确率达71%,说明经验体系内存在可验证的认知模式。

文化相对主义视角下,相学应被视作特定认知范式的产物。如同玛雅文明通过颅骨变形传递社会等级信息,中国相学实质是建立了一套独特的社会编码系统。当代研究不应简单否定,而需在解构中提炼智慧精华,例如将三停理论转化为职业规划参考工具,或把痣相观察发展为早期健康预警手段。

面相学在符号编码与经验验证间构建的认知体系,既是古人观察智慧的结晶,也是值得现代科学深耕的富矿。未来的研究应当建立跨学科对话平台,利用基因测序、微表情识别等技术深化传统理论的实证研究,同时建立规范防止技术滥用。当我们在故宫倦勤斋的《相理衡真》刻本与基因测序仪的光谱曲线间架设桥梁,或许能真正解开“相由心生”的千古谜题。