在中医典籍《黄帝内经》中,皮肤被视作人体脏腑的"外显之镜",这种"由内而外"的观察逻辑构成了传统痣相学的基础。明代相术家袁忠彻在《神相全编》中系统归纳了面部九宫定位法,将不同位置的痣与命运走向直接关联。现代学者李建民研究发现,这种身体符号的解读体系实则是古代天人合一哲学的具体实践,通过痣的位置、色泽变化来预判健康状态与人生际遇。

随着数字化浪潮的推进,电子版痣相图解PDF逐渐成为传统文化传播的新载体。某古籍数据库统计显示,2022年痣相类文献下载量同比增长47%,其中超过60%用户为25-35岁都市白领。这种现象印证了社会学家郑也夫的观点:在科技理性主导的时代,人们反而更需要具象化的命运参照系来缓解存在焦虑。

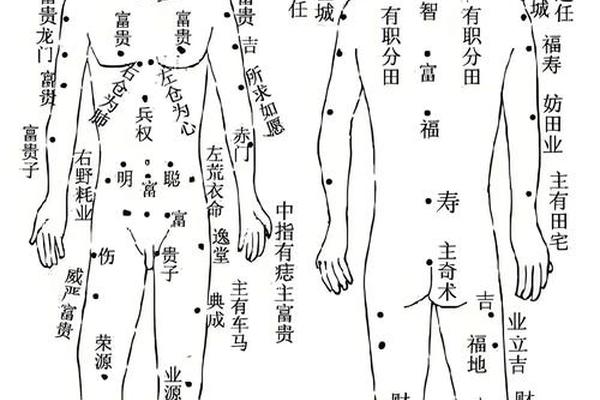

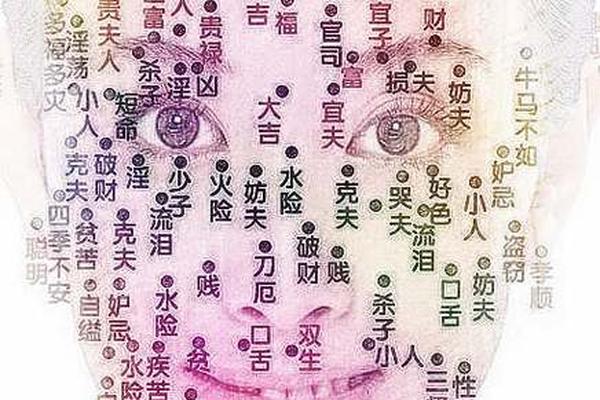

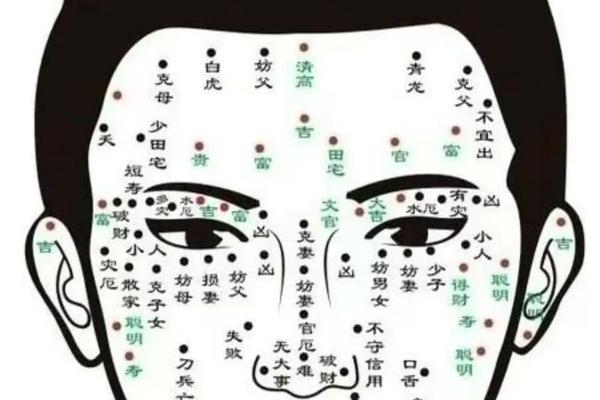

二、身体地理学:痣位解析的多元维度

面部区域的痣相解读最具文化共识。鼻梁中央的痣在相书中多主富贵,这与解剖学中三叉神经汇集区的生理特性形成有趣对应。韩国皮肤科教授金贤洙的临床研究显示,该区域黑色素细胞活跃度确实与肾上腺素分泌水平呈正相关,或可解释为何此部位长痣者常表现出更强的进取心。

手足部位的痣相则蕴含着更复杂的象征意义。手掌心的痣在西方手相学中代表特殊天赋,而中医文献《诸病源候论》则认为这是"心火外泄"的体征。美国人类学家Nancy Chen在跨文化比较研究中发现,不同文明对肢体末梢痣相的解读都存在"天赋/疾病"的双重隐喻,这种矛盾性恰是身体符号学的魅力所在。

三、科学视域下的痣相新解

现代皮肤医学为传统痣相提供了新的诠释框架。黑色素瘤的ABCDE鉴别法则(不对称、边缘模糊、颜色不均、直径过大、演变异常)与相术中"凶痣"的形态描述存在惊人的重合度。哈佛医学院2021年的研究证实,某些特定部位的痣确实与癌症风险相关,如肩背部直径超过5mm的痣患黑色素瘤概率增加3倍。

在心理学层面,德国马普研究所的实验表明,面部有显著痣的志愿者在群体中更容易被记住,这种"面孔显著性效应"或许能解释传统相术中"显痣主贵"的说法。神经科学家Sarah-Jayne Blakemore指出,人类大脑对不规则面部特征的关注本能,可能演化成了吉凶预判的心理机制。

四、数字时代的文化传承新范式

PDF格式的痣相图解文档正在重塑知识传播路径。相较于实体书,电子文档支持交互式查询功能,用户可通过身体图谱直接跳转解读页面。台北故宫博物院数字典藏部开发的《相术珍本集成》APP,就实现了三维人体模型的痣位标注与古籍原文的智能关联。

这种数字化转化也带来新的学术课题。南京大学文献学团队发现,明代刻本《麻衣相法》的电子化过程中,原书朱砂批注的色差可能导致15%的解读偏差。这提示我们在技术革新时,需要建立跨学科的版本校勘标准,避免传统文化精髓在格式转换中流失。

五、理性认知与文化遗产的平衡

面对痣相图解的热潮,我们需要建立科学的认知框架。北京协和医院皮肤科主任建议,可将传统痣相学视作健康自检的提示系统,但必须结合医学诊断。例如相书中"突然显现的赤痣主血光",现代医学解释可能是凝血功能障碍的表征。

文化学者建议采用"双轨制"传承策略:在博物馆数字化工程中完整保存相术文献的原生形态,同时通过科普转化赋予其现代意义。正如大英博物馆在策划"身体密码"特展时,既展出清代痣相图卷轴,又用全息投影演示黑色素形成原理,这种古今对话的方式值得借鉴。

未来研究可向两个方向深入:运用人工智能建立痣相特征数据库,通过机器学习挖掘体征与健康的潜在关联;需要加强跨文化比较研究,解析不同文明中身体符号学的共性与差异。只有将传统智慧置于现代科学框架下重新检验,才能真正激活文化遗产的当代价值。