痣相的多样性主要源于生理机制、环境因素以及文化解读的多重影响,而不对称的痣并不一定代表恶性,但需要结合其他特征综合判断。以下是详细分析:

一、痣相多样性的原因

1. 生理机制差异

遗传因素:痣的形成与基因相关,先天遗传可能影响黑色素细胞的分布和聚集方式。

紫外线暴露:长期日晒会导致皮肤色素沉积,形成新痣或加深原有痣的颜色。

激素变化:青春期、妊娠期或内分泌失调时,激素波动可能刺激痣的生长和形态变化。

2. 痣的类型不同

皮内痣:多凸起,表面光滑,常见于头颈部,一般良性。

交界痣:平坦,易出现在手掌、足底等摩擦部位,有较低癌变风险。

复合痣:兼具皮内痣和交界痣特征,需警惕变化。

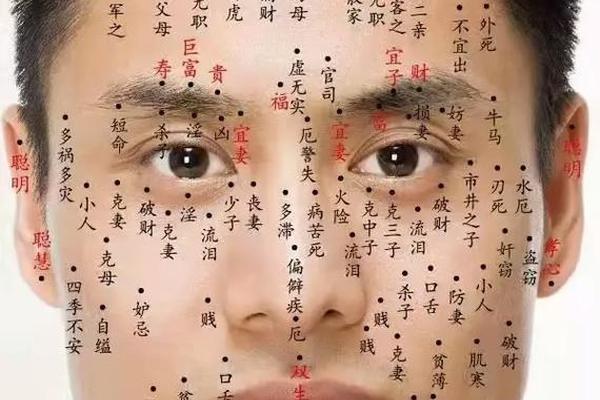

3. 文化解读差异

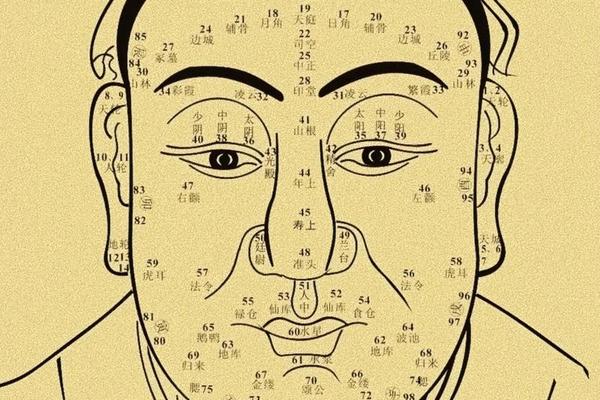

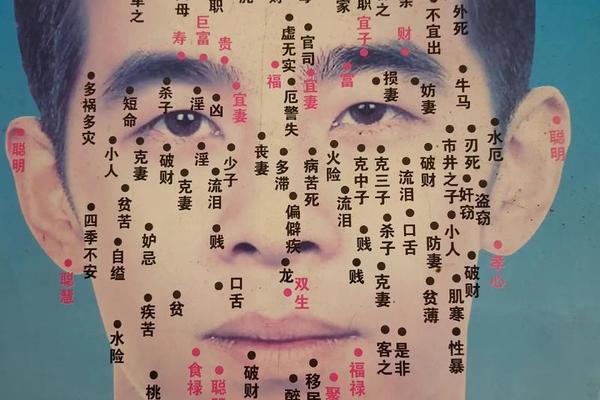

传统相学中,痣的位置、颜色和形状被赋予吉凶寓意,例如眉间痣代表“自满极端”,而头顶痣象征“逢凶化吉”。

现代观点更关注健康风险,如恶性黑色素瘤的早期识别。

二、不对称的痣是否一定是恶性?

不对称是恶性痣的潜在标志之一,但需结合其他特征综合判断:

1. ABCDE法则(医学判断标准)

A(Asymmetry,对称性):恶性痣常不对称,但部分良性痣也可能不规则。

B(Border,边缘):恶性痣边缘模糊、呈锯齿状;良性痣边缘清晰。

C(Color,颜色):恶性痣颜色不均,可能混杂黑、棕、红或白色。

D(Diameter,直径):超过6毫米需警惕,但小痣也可能恶变。

E(Evolution,变化):短期内快速增大、破溃或瘙痒是危险信号。

2. 不对称痣的应对建议

若痣仅不对称但无其他异常(如颜色均匀、无增大),可能为良性,需定期观察。

若伴随边缘模糊、颜色斑驳或增大,应尽早就医进行病理检查。

三、需要警惕的高风险痣

1. 易摩擦部位:手掌、足底、腰带区等反复受摩擦的痣。

2. 暴露部位:长期受紫外线照射的面部、颈部痣。

3. 先天性巨痣:直径超过6毫米的先天性痣。

4. 动态变化痣:半年内突然增大、颜色加深或出现卫星痣。

四、如何科学管理痣?

1. 减少刺激:避免抠抓、化学物质接触或频繁摩擦。

2. 定期自检:使用ABCDE法则每月观察痣的变化。

3. 专业干预:

激光适用于直径≤3毫米的良性痣,但需医生评估。

手术切除适用于高风险痣,并进行病理检测。

痣相的多样性是生理、环境和文化共同作用的结果。不对称的痣不一定是恶性,但需结合颜色、边缘、直径和动态变化综合判断。关注高风险痣的特征,定期自查并及时就医,是预防恶变的关键。