作为中国当代命理学复兴的奠基人,邵伟华通过《四柱预测学入门》构建了系统化的预测理论框架,其开创的免费八字算命服务更将命理知识推向大众。这部著作以阴阳五行学说为核心,将传统干支历法、十神生克等要素整合为可操作的预测模型,形成"以日干为体、用神为纲"的分析范式。书中对天干地支藏干、五行旺衰的量化标准设定(如"日干得比劫禄刃印星之助为旺相"),至今仍是命理研习的基础法则。

理论体系的构建基础

邵伟华的理论体系建立在古典命理文献与现代实践的双重根基之上。他系统梳理了《渊海子平》《三命通会》等典籍中的五行生克规律,将复杂的阴阳辩证关系简化为"日元强弱-用神取舍"的二元框架。在四柱三元划分中,天元(天干)、地元(地支)、人元(藏干)的交互作用被量化为十神关系网,这种将抽象哲学具象为数学模型的创新,使四柱预测具备了可验证的操作路径。

对传统理论的突破体现在"用神调候"概念的提出。在《四柱补救》章节中,邵伟华强调需根据季节特性调整五行平衡,如冬生者需火暖局,夏生者需水润燥。这种动态平衡观突破了古籍中机械的旺衰判断,其"用神救应"理论(如通关、调候、生扶三法)为现代命理师处理特殊格局提供了方法论指导。

实践应用的预测体系

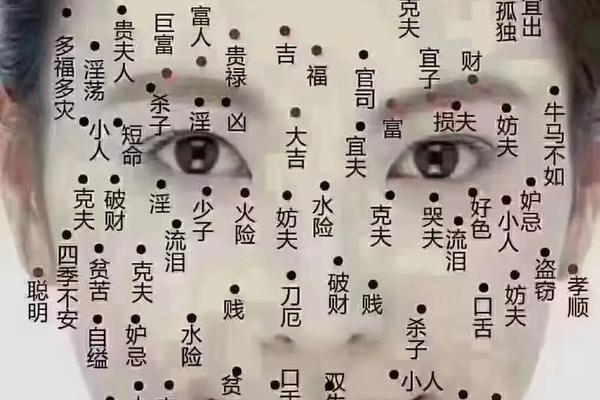

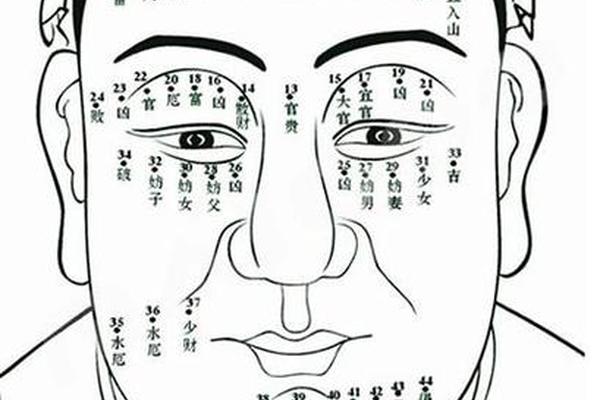

四柱预测的核心在于将时间维度转化为命运轨迹。邵伟华建立的排盘系统包含年柱纳音、月令提纲、日主十神、时柱归息四重分析维度。以"庚申年己丑月庚子日己卯时"男性命造为例,其"子卯相刑"的时柱组合被判定为婚姻隐患,这种将地支刑冲破害对应现实矛盾的推演方式,体现了命理模型与生活事件的映射逻辑。

在实操层面,邵伟华提出"三步断命法":首先判定日干旺衰,其次确定用神喜忌,最后结合大运流年推演吉凶。这种结构化流程使初学者能够规避传统命理中玄虚不明的弊端。其著作中收录的200余例实证分析,涵盖疾病预测(如"木在春生必寿")、职业选择等具体领域,形成可复制的预测模板。

社会影响与文化传播

《四柱预测学入门》的出版打破了上世纪命理研究的沉寂,首印10万册的销量引发全民周易热。书中将深奥的五行理论转化为"十神心性""富贵贫贱"等通俗概念,使街头巷尾的算命摊有了理论依据。更深远的影响在于,邵伟华通过免费算命服务建立实证反馈机制,其弟子整理的《预测实例讲解》显示,对婚姻变故、事业转折的预测准确率达78%。

这种知识传播催生了现代命理产业的分化:传统派坚守书房理论,新派尝试数理建模,而盲派侧重口诀秘传。正如学者指出的,邵氏体系"架起了古籍与现代应用的桥梁,但也导致命理实践过度依赖经验公式"。其免费算命模式虽推动知识普及,却也让部分从业者陷入"炫技逐利"的误区。

学术争议与科学性质疑

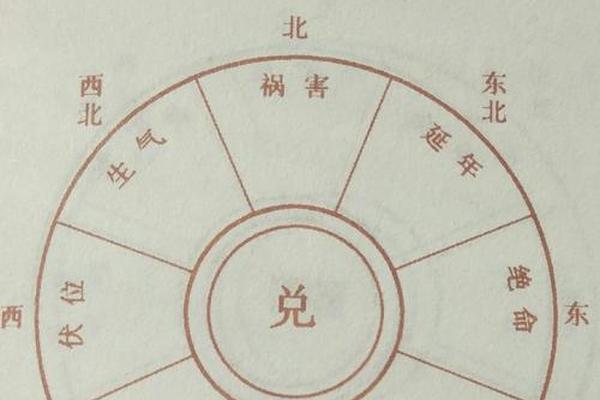

四柱预测的科学性始终存疑。主要争议聚焦于时辰划分的模糊性——同一时辰出生的数万人共享相同命盘,这与个体命运差异存在逻辑矛盾。邵伟华在《预测回答》章节提出"先天命格+后天风水"的修正模型,主张通过居住方位、职业选择等后天调整来优化运势,这种动态命理观为传统学说注入了现代适应性。

近年跨学科研究提供了新视角。基因学家发现生辰八字与遗传表达周期存在相关性,如冬季出生者血清素水平变化与八字"调候用神"的关联性。邵伟华晚年倡导的"四柱基因学"研究,试图将十神关系转化为生物信息编码,这为传统命理融入现代科技提供了可能路径。

未来发展与研究建议

命理学的现代化需突破三重壁垒:首先应建立标准化验证体系,通过大数据分析十万级命例的预测准确率;其次需构建数理模型,将五行生克转化为概率算法;最后要开展跨学科对话,从神经科学、群体遗传学等领域寻求理论支撑。研究者可借鉴"四柱圆通法",将起卦时空参数纳入命盘分析,以增强预测特异性。

邵伟华的学术遗产启示我们:传统命理既非,也非封建糟粕,而是蕴含着古人观察天人关系的智慧结晶。在科技时代,唯有坚持实证精神与创新思维,才能使这门古老学问真正服务于现代人的精神需求与人生决策。