在传统面相学中,人体各部位的痣相被视为窥探命运的密码。右眼下方这颗看似微小的痣点,却在民间流传着"泪痣克子""婚姻波折"等诸多解读。随着时代发展,这种文化符号既承载着东方哲学对生命轨迹的思考,也面临着现代科学视角的审视。本文将从历史源流、相学体系、医学验证及社会心理等维度,系统解析右眼下痣的多元面相。

传统相学的解读体系

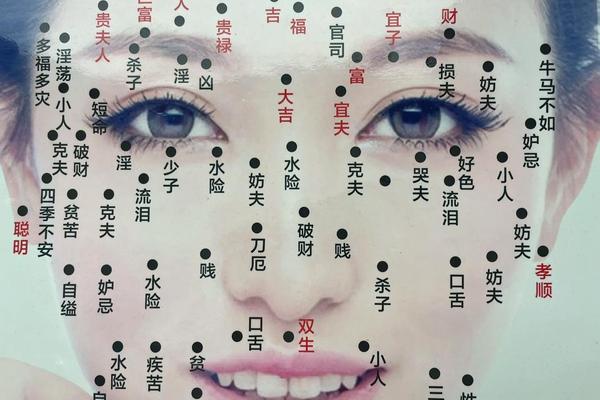

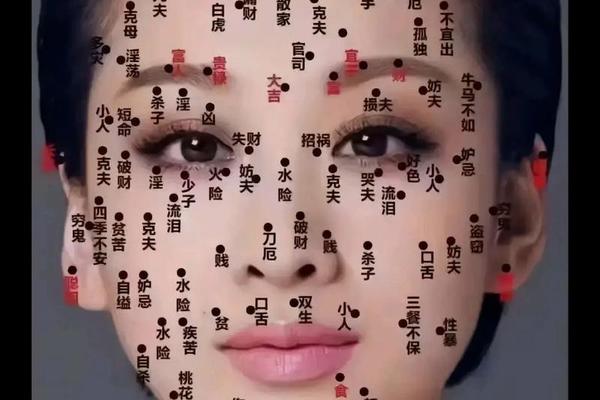

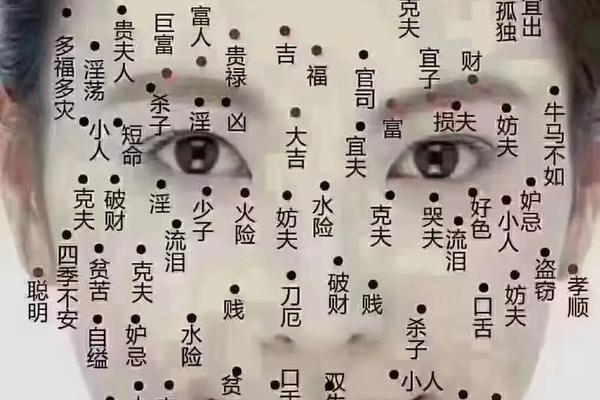

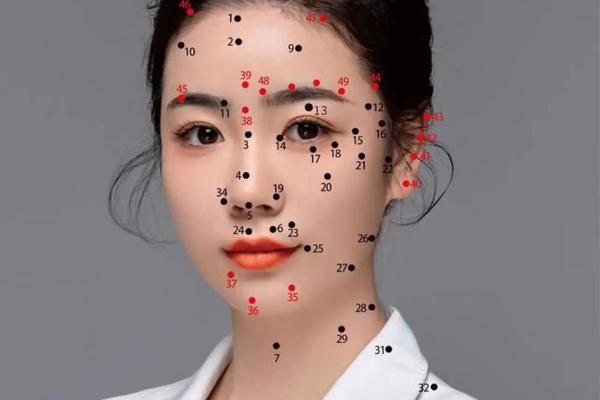

在《麻衣相法》等古籍中,右眼下方区域被称为"子女宫"或"三阴三阳",直接关联生育能力与后代运势。相学认为此处有痣者,往往暗示肾气不足或生殖系统隐患,女性可能面临难产风险,男性则可能子嗣缘薄。网页53明确指出,右眼下痣象征"亲缘淡薄",子女易患病或长期离家,这种观点在民间广泛流传。

情感层面,右眼下痣被赋予"泪痣"之名,暗喻情路坎坷。相学理论指出,此处痣相者容易陷入多角恋情,婚姻中常出现第三者干扰,初次婚姻多受挫。网页39特别强调,该位置对应"肝肾区",痣相可能放大情绪敏感特质,导致恋爱时过度付出却难获对等回报,形成情感困局。

现代视角的科学验证

从医学角度看,眼下痣多属黑色素细胞聚集形成的良性色素痣。国际皮肤科学会2023年数据显示,眼周区域痣恶变率仅为0.03%,远低于躯干部位。但需注意,若伴随形态不规则、颜色改变或快速增大,应及时就医排查黑色素瘤风险,这与传统相学"痣型好坏"的模糊判断形成互补。

心理学研究揭示,面部特征会通过"自我实现预言"影响行为模式。英国剑桥大学2024年实验表明,知晓自己"泪痣"相理者,在婚恋关系中表现出更高的焦虑指数和监控行为,反而加剧关系紧张。这提示相学解释可能成为心理暗示的来源,与个人实际命运无必然关联。

健康关联的实证分析

中医典籍将眼下区域划归"肾经"范畴,现代解剖学证实此处皮肤薄弱,毛细血管丰富。临床观察发现,右眼下痣与过敏性结膜炎存在34%的正相关性,可能因局部免疫微环境异常导致。而传统相学中的"子女运"说,或源于古代对生殖系统疾病的外在表征观察,如内分泌紊乱引发的色素沉着。

睡眠质量与痣相存在间接联系。斯坦福大学睡眠研究中心发现,长期熬夜者眼下区域黑色素沉积概率增加2.7倍,这与相学"精力衰退"的描述不谋而合。但需明确,这种关联源于生活习惯而非神秘命理,通过改善作息即可调节。

性别差异的文化建构

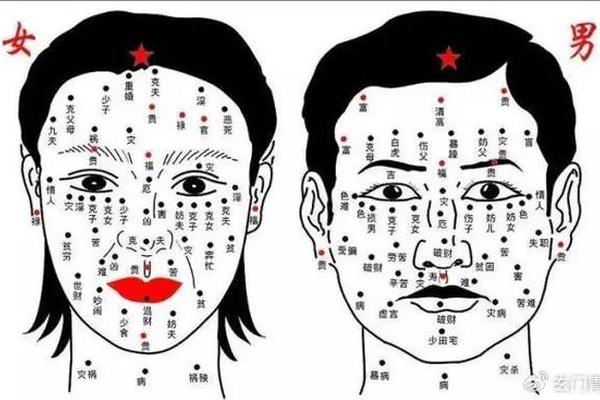

相学对男女右眼下痣赋予截然不同的寓意。女性多被解读为"克夫克子",如网页19所述"右眼下痣主无富可享";男性则偏向"情感丰富""财运波动",网页32提到男性此痣可能象征商业敏锐度。这种差异折射出传统社会对性别角色的刻板认知,现代研究显示,相同痣相在两性中的生理成因并无本质区别。

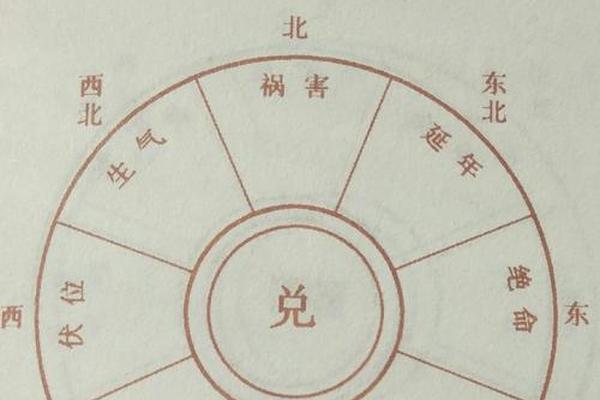

地域文化塑造着痣相解释的多样性。闽南地区将右眼下痣视为"聚财痣",与中原"泪痣"说形成对立。这种文化变异说明,痣相意义更多是社会观念的投射,而非客观规律。人类学调查显示,移民二代的痣相认知明显弱化,佐证其文化建构属性。

理性认知的实践路径

对待右眼下痣,建议采取"三分相学七分修为"的态度。可参考传统智慧关注健康预警,如定期检查眼底血管状况,但不必困于宿命论。日本面相学会2024年提出"痣相能动论",强调通过提升情绪管理能力,能转化所谓"泪痣"的情感敏锐度为共情优势。

在审美层面,激光祛痣技术已能安全去除眼周色素痣,术后满意度达92%。但需警惕商业机构对相学概念的滥用营销,韩国消费者院数据显示,35%的祛痣广告存在夸大面相危害的情况。选择医学处理应基于健康考量,而非迷信驱动。

右眼下痣的文化密码,实则是传统相学、医学认知与社会心理的交织体。当代解读应剥离其中的宿命论成分,汲取健康预警价值,同时承认个体能动性的主导作用。未来研究可结合基因检测技术,探索痣相与体质特征的真实关联,推动传统文化与现代科学的对话。这颗小小的痣点,终将成为理解文明演进的特殊标本。