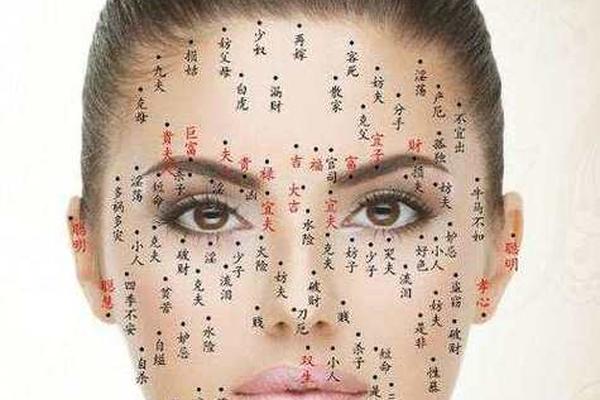

在中国传统相学中,痣相被视为解读命运与性格的重要符号。无论是显痣还是隐痣,其位置、形态与色泽都被赋予复杂的象征意义。而女性这一私密部位的痣相,因其特殊的生理属性和文化禁忌,在民间传说与医学领域均引发了广泛讨论。这种隐秘的体征既承载着“桃花旺盛”的命理想象,又暗藏健康风险的现实警示,折射出传统文化与现代科学之间的微妙张力。

一、痣相命理中的吉凶解读

传统相学将痣相视为“隐痣”,认为其主掌情欲与生育运势。《相学精义》中提到,私处痣相往往与桃花运紧密相关,女性此处有痣者“强盛,情感生活不易满足”。部分文献将其解读为“招蜂引蝶”之相,认为这类女性天生具有超凡魅力,但易陷入情感纠葛,古籍中甚至用“桃花过旺反成劫”来警示其婚姻稳定性。

在财富象征层面,相学存在“左主贵,右主富”的说法。左侧痣象征贵人运与事业机遇,右侧则关联财富积累能力。明代《痣相大全》记载,色泽鲜红的私处痣属吉兆,暗示“财帛暗藏,衣食无忧”,而青黑色则需警惕破财风险。这种吉凶并存的矛盾诠释,反映出传统命理对女性身体的神秘化想象。

二、医学视角下的风险警示

现代医学研究表明,外阴色素痣存在恶变可能。皮肤科临床数据显示,外阴黑色素瘤约40%由原有痣发展而来,其恶性程度高且转移迅速。医学界建议对短期内出现形态改变(如直径超过0.6cm、边缘不规则、颜色深浅不一)的痣进行病理检查,吴柯案例中因忽视小痣变化导致恶性黑色素瘤的病程,正是此类风险的典型例证。

从生理机制分析,皮肤薄嫩且常受摩擦,更易诱发细胞变异。台北马偕医院皮肤科主任吴育弘指出,该区域痣相较其他部位更需警惕,建议采取预防性切除。而《中华妇产科杂志》的统计显示,中国女性外阴恶性黑色素瘤五年生存率不足50%,凸显早期干预的重要性。

三、社会文化中的认知冲突

传统文化将私处痣相与道德评判捆绑,衍生出“淫痣”“克夫痣”等污名化标签。清代《相痣新编》称此类女性“水性杨花”,这种观念至今仍在部分农村地区影响婚嫁选择。相学中“痣主天命”的宿命论,实则强化了性别偏见,将生理特征等同于人格缺陷。

当代女性主义研究则批判这种身体叙事。学者指出,将痣相与“贞洁”“德行”关联,本质是父权制对女性身体的规训。而医学人类学调查显示,85%的受访女性认为私处痣相属于个人隐私,拒绝接受传统命理的单向度解读,这反映出女性主体意识的觉醒。

四、科学认知与应对策略

建立理性认知体系至关重要。医学建议采用ABCDE法则监测痣相变化:观察不对称性(Asymmetry)、边缘模糊(Border)、颜色不均(Color)、直径过大(Diameter)、隆起变化(Elevation)。定期皮肤镜检测可提升早期诊断率,研究显示该方法对恶性黑色素瘤识别准确率达92%。

在处置方式上,激光祛除适用于小于3mm的浅表痣,而手术切除配合病理活检仍是金标准。值得注意的是,63%的复发案例与术后护理不当相关,因此需遵循创面消毒、疤痕修复等规范流程。文化层面则需推动相学祛魅,通过科普教育消解“痣相决定论”的社会影响。

纵观历史脉络,痣相的文化隐喻始终在神秘主义与科学理性间摇摆。当代社会需构建多维认知框架:既尊重传统文化的情感联结,更需秉持医学实证精神。未来研究可深入探讨激素水平与痣相演变的关联性,同时开展跨文化比较,解析不同地域对私密痣相的差异化诠释。唯有打破认知壁垒,才能让女性真正摆脱身体焦虑,实现从“相由心生”到“心由相主”的认知跃迁。