关于“相由心生”与“面无善痣”的关系,以及“善痣”的定义,结合传统相学、中医理论及现代观点分析如下:

一、相由心生的内涵

“相由心生”源于佛教与相学,主要有两层解释:

1. 内心影响对外界的认知:佛教认为,外界事物是内心的投射,例如禅宗六祖惠能提出的“心动而非幡动”。

2. 内在心境影响外在相貌:长期的情绪、性格会通过表情、神态逐渐改变面相。例如,性格温和者面容舒展,而长期愁苦者易显皱纹与晦暗。

二、面无善痣的传统解读

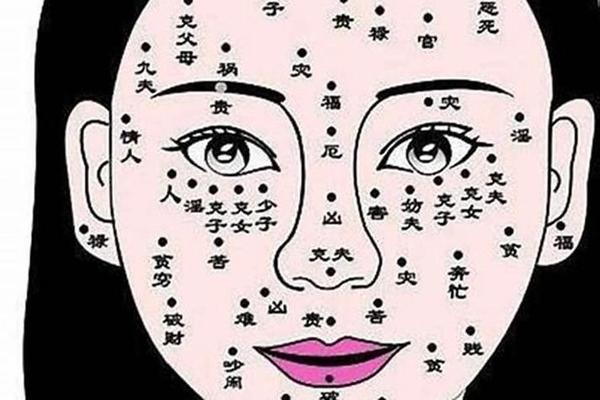

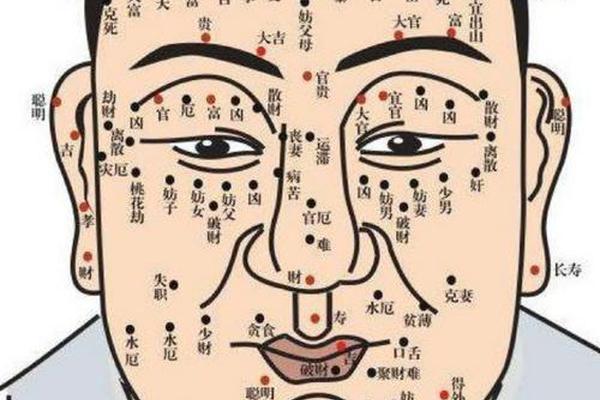

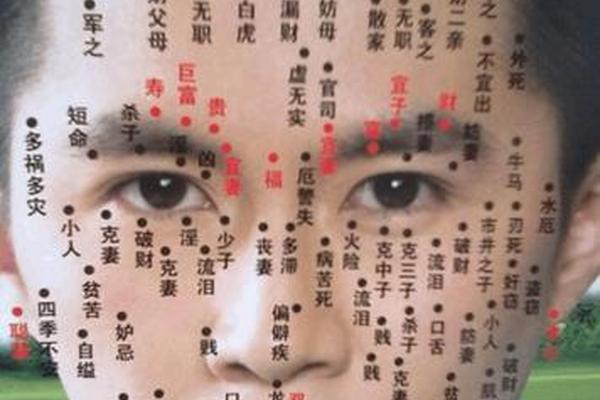

“面无善痣”是传统相学中的一种说法,认为面部绝大多数痣不吉,仅有少数例外:

1. 普遍观点:古人认为面部是“火旺之地”,痣多代表气血凝滞或经络不畅,可能关联健康或运势问题。例如:

2. 例外情况:耳垂痣、唇周痣等少数位置可能为吉痣,例如:

3. 中医视角:痣是气血凝滞的产物,面部经络密集,痣多反映局部代谢异常,需注意健康。

三、善痣的定义与判断标准

善痣需同时满足以下特征:

1. 颜色:纯黑如漆、赤红如朱砂,或白润如玉,忌灰暗、茶褐色。

2. 形状:圆润饱满、边缘清晰,凸起且有光泽。若带毛发更吉(如耳垂痣)。

3. 位置:特定部位代表吉兆,例如:

4. 动态变化:善痣通常稳定,恶痣易突然增大或变色。

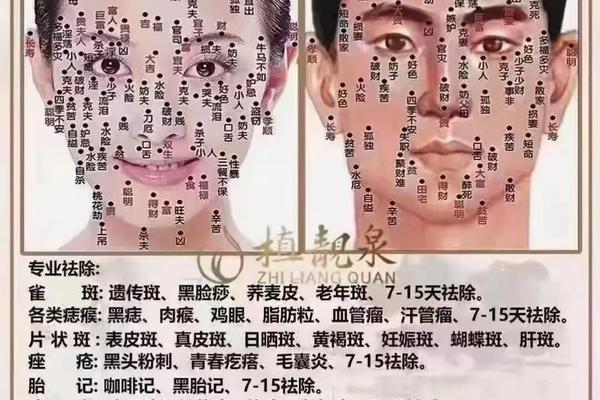

四、现代理性看待痣相

1. 科学角度:痣是黑色素细胞聚集的生理现象,多数无害,但需警惕异常变化(如边缘模糊、出血)。

2. 文化与心理:传统痣相学承载文化意义,可视为自我反思的参考,但不必过度迷信。例如:

“相由心生”强调内在与外在的关联,而“面无善痣”是传统相学的经验总结,需结合具体痣的特征综合分析。善痣的判断需综合颜色、形状、位置等多维度标准,现代人应以科学为基础,理性对待传统命理文化。