在中国传统文化中,痣相学承载着人们对命运的朴素认知。有人因“恶痣”忧心忡忡,也有人对“吉痣”暗自庆幸。随着现代医学发展,关于痣的认知逐渐分化:一方固守传统相术的化解之道,另一方则推崇科学祛痣的便捷性。这种传统玄学与现代医学的碰撞,折射出人们面对未知时的复杂心态。

一、传统痣相学的化解逻辑

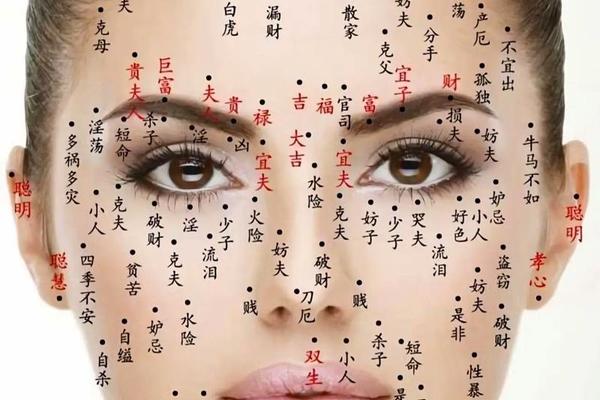

相术典籍中,不同部位的痣被赋予特定隐喻。如锁骨痣象征财库漏洞,化解需避免风险投资;脚后跟的“麻烦痣”可通过涂五行色指甲油或常年穿袜遮掩;而两乳间的“狼心狗肺痣”则建议佩戴本命佛调和人际关系。这些方法暗合“眼不见为净”的遮蔽原理,如脖颈痣用长发掩盖,酒窝痣通过早婚化解。

更深层的化解逻辑在于五行平衡。脖子后方的感情痣需根据命理选择内衣颜色,手臂的孤寡痣则通过系红绳改变磁场。中医理论认为痣是五脏气血的映射,夫妻宫痣对应肝气郁结,需疏肝理气。这种将身体特征与脏腑功能、性格缺陷相关联的体系,构成传统痣相学的底层逻辑。

二、点痣风险的双重视角

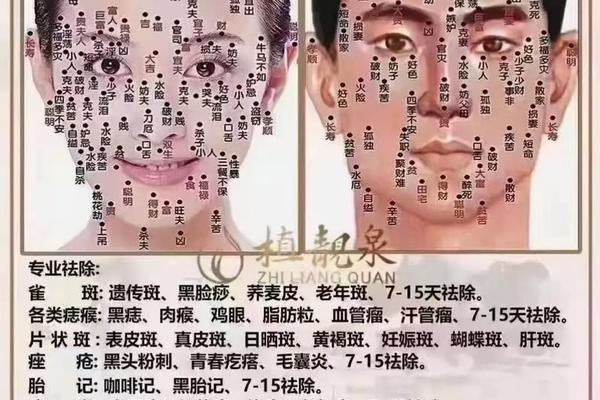

现代医学将痣定义为黑素细胞聚集的良性肿瘤,但祛痣并非毫无风险。激光祛痣存在20%复发率,反复刺激可能诱发恶变;腐蚀性药水可能造成组织坏死,电商平台热销的“草本点痣水”被证实含强酸成分。临床数据显示,点痣后瘢痕增生发生率约15%,特殊体质者风险更高。

从传统相术视角,点痣属于“后天改命”的禁忌。相书强调“凶痣不可乱点”,如脖颈感情痣点除会加剧婚姻危机。民俗案例显示,有人点除“孤儿痣”后反而遭遇家庭变故,这种归因虽缺乏科学依据,却反映了文化心理的深层影响。部分命理师建议采用“能量转化”替代物理祛除,如通过风水布局调整桃花位。

三、科学化解的第三条路径

医学界提倡动态观察策略。对于易摩擦部位(手足掌、腰带区)的痣,建议预防性切除;面部稳定型皮内痣则主张“带痣生存”。德国心理学研究指出,90%的祛痣需求源于容貌焦虑,认知行为疗法可降低47%的非必要祛痣行为。厦门大学研究证实,防晒可使痣恶变风险降低60%。

创新性解决方案正在涌现。3D皮肤打印技术可制作仿真痣贴,既能满足审美需求又保留原始痣相;智能监测仪通过AI分析痣形态变化,预警准确率达89%。这些技术既尊重传统文化,又规避了物理祛痣的风险,为化解“痣相焦虑”提供新思路。

四、文化信仰与科学认知的平衡

跨学科研究揭示有趣现象:相信吉痣者幸福指数高出对照组12%,这种心理暗示作用类似安慰剂效应。但过度依赖相术可能延误治疗,某案例中患者因迷信“富贵痣”拒绝切除病变痣,最终发展为黑色素瘤。文化人类学调查显示,70后更倾向传统化解法,90后则偏好医学干预。

未来的研究方向应聚焦于构建风险分级体系。通过大数据分析10万例痣相记录,建立位置、形态、文化隐喻的三维评估模型。同时开发文化适应性医疗方案,如在祛痣咨询中纳入命理解读服务,实现医学安全与文化尊重的双重目标。

在科学与玄学之间,关于痣的认知博弈将持续存在。理性选择应建立在医学评估基础上,兼顾文化心理需求。正如《周易》所言“穷则变,变则通”,面对痣相困扰,我们既要破除迷信桎梏,也要尊重文化多样性,在安全的前提下寻求个体化的最优解。