朱砂痣,这一鲜红如火的印记,在中国传统文化中始终占据着独特地位。它既是相学中预示命运的神秘符号,也是文学作品中刻骨铭心的情感隐喻。张爱玲在《红玫瑰与白玫瑰》中以“心口朱砂痣”比喻爱而不得的遗憾,将这种生理特征升华为一种集体情感记忆的载体。而在印度文化中,女性额间的朱砂痣(Bindi)则被赋予宗教祈福的内涵,象征着消灾避邪的精神寄托。这些跨文化的解读,揭示了朱砂痣如何从皮肤表象演变为承载人类复杂情感与信仰的精神图腾。

从相学视角看,朱砂痣的红色属性被赋予“吉痣”的象征。《黄帝内经》等古籍中将红色与生命力、阳气相联系,认为朱砂痣是精气神充盈的外显。相术学进一步将其位置与命运关联,例如额间朱砂痣被称为“天宫导引”,预示着智慧与贵气;而手掌心的朱砂痣则被视作“命理罗盘”,暗示着人生轨迹的起伏。这种将生理特征符号化的思维方式,反映了古代天人合一的哲学观。

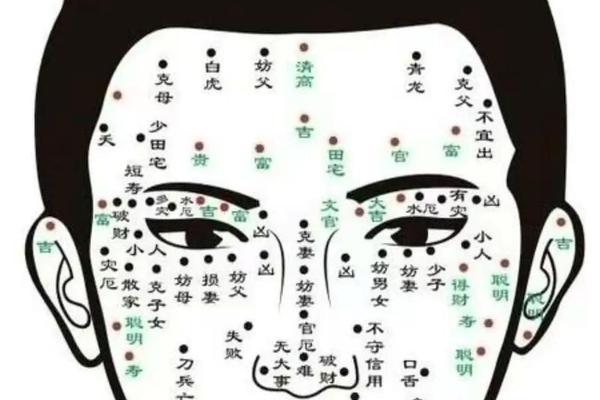

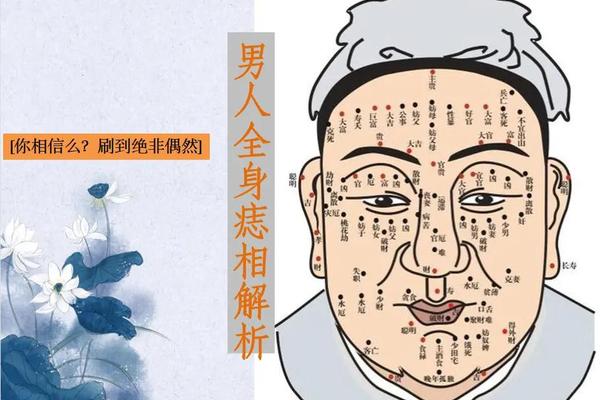

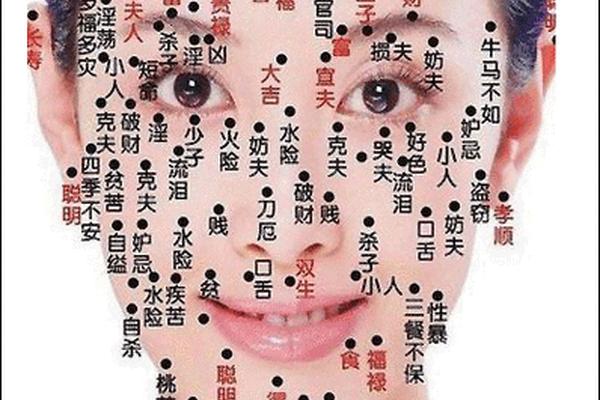

二、相学视角下的位置解析与命运关联

在传统相术中,朱砂痣的位置被赋予了精细的命运密码。额头正中的朱砂痣被尊为“帝王痣”,相书《麻衣神相》记载,此类人“贵气自生,遇难呈祥”,如汉武帝刘彻的传说便与此相关。现代相学认为,此处朱砂痣与大脑额叶功能存在潜在关联,可能反映个体的决策力与创造力优势。而手掌心的朱砂痣则呈现出命运的戏剧性——若位于事业线,象征“执掌乾坤”的机遇;若横跨感情线,则可能暗示情感波折,需要平衡事业与家庭。

身体末端的朱砂痣解读更具哲学意味。脚掌朱砂痣在相学中被称作“踏云痣”,《相理衡真》记载其“少年困顿,晚景丰隆”的特征,与现代社会心理学中的“逆商理论”不谋而合。这种位置学说虽缺乏科学实证,却折射出传统文化对人生阶段性的深刻认知。而隐蔽部位如大腿内侧的朱砂痣,则被赋予生殖力象征,体现了古代医学对生命繁衍的朴素观察。

三、医学本质与民俗信仰的认知冲突

现代医学解构了朱砂痣的神秘面纱。皮肤病理学研究指出,朱砂痣本质是毛细血管扩张形成的樱桃样血管瘤,其形成与年龄增长、激素变化密切相关。统计显示,50岁以上人群出现率高达75%,这与相学中“晚年转运”的说法形成有趣呼应。值得注意的是,医学界特别强调区分朱砂痣与肝硬化标志——蜘蛛痣,后者呈现放射状毛细血管网,按压中心点会暂时消失,是肝功能异常的重要信号。

这种科学认知并未消解民俗信仰的生命力。临床调查显示,38%的患者在确诊良性血管瘤后,仍选择保留朱砂痣作为“幸运标记”。心理学研究认为,这种选择体现了“积极心理暗示”的作用——当个体将生理特征与成功经历建立联结时,会形成自我实现的预言机制。这种传统信仰与现代科学的并存,构成了独特的文化认知景观。

四、祛留抉择中的文化传承与个体选择

面对朱砂痣的祛留问题,社会呈现出多元化选择。相学研究者建议,位于“三停十二宫”关键位置的朱砂痣应予以保留,如印堂、山根等处的朱砂痣被认为影响整体运势。而激光医学专家则从健康角度出发,提醒反复摩擦部位(如手足)的朱砂痣存在破裂风险,建议直径超过5mm者进行预防性切除。

这种选择背后折射出文化认同的深层变迁。年轻群体中兴起“朱砂痣纹身”热潮,通过人工绘制将传统文化符号转化为个性表达。社会学研究指出,这种行为既是文化寻根,也是对标准化审美体系的反叛。而收藏市场对天然朱砂晶体的追捧,更将这种文化符号延伸至物质消费领域,形成新的文化经济形态。

五、未来研究的跨界融合方向

朱砂痣的研究正在走向跨学科融合。基因学领域已发现MC1R基因突变与红色素沉积的关联,这为相学中的“朱砂痣遗传说”提供了分子生物学解释。文化人类学者建议建立全球朱砂痣文化数据库,比较不同文明中红色印记的象征差异。而心理学界正通过功能性磁共振实验,探究朱砂痣位置对他人认知判断的神经机制影响。

在应用层面,建议开展循证相学研究:通过大数据统计验证不同位置朱砂痣与职业成就、健康指标的相关性。医疗机构可开发“朱砂痣健康风险评估系统”,结合AI图像识别技术,为民众提供科学化的民俗符号解读服务。这种传统智慧与现代科技的碰撞,或将开辟文化传承的新路径。

朱砂痣的文化意义犹如一面棱镜,折射出人类在认知自我与解释命运过程中的智慧光芒。从相学的命运密码到医学的血管病变,从文学的情感隐喻到个体的身份标识,这种红色印记始终游走在科学与信仰的边界。未来的研究应当打破学科壁垒,在尊重文化多样性的前提下,构建更具包容性的解读框架。对普通民众而言,既需以科学理性看待生理本质,也可保留其作为文化符号的精神价值——这种平衡,或许正是传统文化在现代社会存续的最佳路径。